楽しみにして出かけた美術館なのに、帰るころには足が重く、気持ちもぐったり──。

満足感はあるものの、なんとも言えない疲労感が鑑賞後の余韻の邪魔をする…。

「静かに作品を眺めていただけなのに、どうしてこんなに疲れるんだろう?」と感じたことはありませんか。

実はそれ、多くの来館者が抱える“美術館あるある”なんです。

立ちっぱなしの身体的負担や、膨大な作品情報を処理する脳の疲れ、混雑のなかでの気遣いなど、知らず知らずのうちに心身が消耗してしまっているのです。

この記事では、美術館で疲れる原因を整理しながら、次の鑑賞をもっと快適に楽しむための準備と当日の工夫を紹介します。

せっかくの休日を「疲れた」で終わらせないために、この記事を読んでから出かけてみてはいかがでしょうか?

美術館はなぜ疲れるのか?

楽しみにして訪れたものの、美術館を出るころには足が重く、思考も鈍っている――。

多くの来館者が抱えるこの「美術館疲れ」は、決して特別なことではありません。むしろ、美術館という空間に身を置いた誰もが経験することです。

静けさとその裏で続く緊張

館内は静かで落ち着いた雰囲気に包まれています。外から見ると「癒しの空間」に思えるかもしれませんよね。

ですが、実際の私たちは、作品に集中し、意味を読み取り、順路を追って歩き続ける。自分ばかりが作品の前を独占しては邪魔になってしまう等、周囲の人の存在にも気を配る。

その一連の行動で、感覚も思考も休む暇なく働いています。

身体と心に同時にかかる負担

長時間立ちっぱなしの足腰への疲れ。冷房や暖房に左右される体温負担。情報を処理し続ける脳の疲労。そして混雑の中で生じる「邪魔にならないように」という気遣い。

美術館では、こうした身体的・心理的な負荷が同時進行で積み重なり、気づかないうちにエネルギーが削られていきます。

疲れるのは「楽しんだからこそ」

美術館疲れは「自分の体力がないから」でも「鑑賞の仕方が間違っているから」でもありません。

それだけ作品に向き合い、空間を味わった証拠でもあります。

大切なのは、その「なぜ疲れるのか?」を理解したうえで、自分に合った工夫を取り入れていくことです。

美術館疲れの背景を知ることで、「次はどう楽しむか」を考えやすくなります。

ここからは、その原因を『身体的な理由』と『精神的な理由』に分けて詳しく見ていきましょう。

美術館で身体的に疲れる理由

美術館での疲れは、精神的な負担だけでなく、身体そのものにかかる負担も大きな要因です。長時間の立ち姿勢や歩行、空調環境などは気づかないうちに体力を奪い、鑑賞の満足度を下げる原因になります。

ここでは代表的な5つの理由を見ていきましょう。

長時間の立ち歩き

美術館では作品をじっくりと見るために立ち止まり、また次の展示へと歩くことを繰り返します。座る機会は限られており、結果的に1〜2時間以上、立ったまま移動することになります。床が硬い大理石やコンクリートの場合、足裏や膝への負担が大きく、疲労感が強まります。

空調による体温調節の難しさ

作品保護のために館内の温度や湿度は厳密に管理されています。そのため、季節や個人の体感に合わず、冷えすぎや乾燥による不快感が起こりやすくなります。体温調節に余分なエネルギーを使うことで、身体の疲れにつながります。

動きの少ない鑑賞姿勢

作品の前で長く立ち止まり、凝視する姿勢を続けると、首や肩の筋肉がこわばります。動きが少ないため血流が滞り、鑑賞後に「首が重い」「肩が凝る」といった不調を感じやすくなります。

展示環境による照度の影響

美術館では、作品保護のために照明を落として展示することが少なくありません。紙や染料など光に弱い素材を扱う場合は、50〜150ルクス程度と、日常生活の明るさよりもかなり暗く設定されます。

一方で、厚生労働省の基準によれば、事務作業に適した明るさは300ルクス以上とされています。これは、人が文字を読むときには、それくらいの照度が目の疲れを防ぐ目安になるということです。つまり、美術館の薄暗い展示室で長時間パネルや解説文を読むと、目が疲れやすく、それが全身の疲労感につながります。

美術館の照度(参考)

美術館では、作品の保存 が最優先されます。特に光による劣化(退色・変色・紙の劣化など)が大きな問題になるため、作品の材質によって基準が設けられています。

- 油彩画・彫刻など光に強い作品

→ おおよそ 200〜300ルクス程度

(通常のオフィス照明と同程度) - 日本画・水彩画・版画・写真・織物など光に弱い作品

→ 50〜150ルクス程度 に抑える

(かなり暗く感じるレベルですが、作品保護のため) - 特に光に弱い資料(古文書・浮世絵など)

→ 50ルクス以下

(展示替えや期間制限を設ける場合も多い)

明るさの目安としては、300ルクスで一般的な事務所や教室などの明るさ、200ルクスだとコンビニの棚と棚の間くらいの明るさ、100ルクスだと夜の街灯の下くらいの明るさ、50ルクスはろうそくを数本灯した程度の明るさです。

休憩のタイミングを逃しやすい

「もう少しで終わるから」「あと数点だけ」と思い、休憩を先延ばしにする人は少なくありません。結果として長時間歩き続け、体力が底をついてしまいます。館内のベンチや休憩スペースは限られていることも多いため、余計に休息が取りづらい状況になります。

ということで、これらの理由から美術館での身体的な疲労は、ごくごく自然なことなのです。

次は、同じように大きな影響を与える「精神的な疲れ」について見ていきます。

美術館で精神的に疲れる理由

美術館での疲労感は、体力だけでなく心の消耗とも深く関わっています。作品を理解しようと集中し、混雑の中で他人に気を配るなど、無意識のうちに大きな精神的エネルギーを使っているのです。ここでは代表的な4つの要因を整理します。

情報量の多さによる脳の疲労

美術館には数十から数百の作品が並び、各作品には解説パネルや音声ガイドが付いています。これらを理解しようとすると視覚や聴覚が常に働き、脳は休む間もなく情報を処理し続けます。

特に専門用語や長い説明文は集中力を要することでエネルギーを消耗させ、結果的に強い疲労感につながります。

すべてを理解しようとするプレッシャー

「せっかく来たのだから全部見なければ損だ」と考える人は少なくありません。1点ごとに丁寧に向き合おうとすると、精神的なエネルギーが過剰に消耗されます。興味を持った作品に焦点を絞り、あとは流し見にする方が、結果的に満足度を保ちやすくなります。

他の来館者への気遣い

静かな空間だからこそ、周囲の人の存在が気になりやすくなります。前の人に気を遣って鑑賞を短く切り上げたり、後ろの人の視線を感じて落ち着かなくなったりすることは少なくありません。混雑時には「邪魔になってはいけない」という思いが強まり、周囲への配慮が気疲れとなって精神的な疲れにつながります。

作品への感情的な没入

アート作品は感情を動かす力を持っています。ときには強い共感や衝撃を覚えることもあり、それが心の負担となる場合もあります。重いテーマや繊細な表現に触れ続けると、無意識のうちに感情のエネルギーを使い切ってしまうのです。

精神的な疲れは「真剣に作品と向き合った証」とも言えます。

次は、こうした疲労を少しでも和らげるために、訪問前にできる準備について見ていきましょう

美術館疲れを防ぐための事前準備

美術館での疲れは、当日の過ごし方だけでなく、出かける前の準備でも大きく変わります。体調や持ち物を整えておくことで、鑑賞中の負担を減らし、快適に作品と向き合えるようになります。ここでは訪問前に意識しておきたい4つの準備を紹介します。

展示内容を事前に把握する

展示のテーマや構成、注目されている作品をあらかじめ確認しておくと、当日に無理なく鑑賞できます。

- 美術館公式サイトで展示の流れを確認する

- SNSやレビューで混雑状況や人気作品をチェックする

- 展覧会図録や解説を事前に軽く目を通しておく

これにより「全部見なければ」というプレッシャーが和らぎ、自分にとって重要な作品を中心に楽しめます。

服装と靴の工夫

館内は空調が一定に保たれているため、外との気温差が大きく感じられることがあります。また、歩く距離も想像以上に長くなりがちです。

- 脱ぎ着しやすい重ね着スタイルにする

- 履き慣れたスニーカーやフラットシューズを選ぶ

(大理石などで床が硬い美術館も多いためクッション性があると良いです) - 荷物は最小限にしてロッカーを活用する

体温調節と歩きやすさを意識することで、余計な疲れを防げます。

体調を整えておく

十分な睡眠と食事は、美術館での集中力と持久力を支えます。

- 前日はしっかり休養をとる

- 鑑賞前に軽く食事を済ませる

- 水分補給を忘れない

小さな準備が、長時間の鑑賞を支える基盤になります。

観る作品の優先順位を決める

展示が大規模になるほど、全作品を丁寧に見るのは難しくなります。

- 展示マップを確認して重点エリアを把握する

- 「絶対に見たい作品」を事前に絞り込む

- 混雑が予想される展示は、時間をずらして訪れる

事前に計画を立てることで、「全部見切れなかった」という後悔を減らせます。

美術館での疲労軽減は、会場に着いてからの工夫だけでは追いつきません。準備の段階から体と心を整えることで、鑑賞中の快適さが大きく変わります。では、いよいよ実際に作品と向き合う場面で、どんな工夫ができるのかを見ていきましょう。

鑑賞中にできる疲労軽減の工夫

事前に準備を整えても、鑑賞中に無理をしてしまうと疲労は避けられません。美術館での過ごし方を少し工夫するだけで、体力や集中力を持続させ、最後まで快適に楽しむことができます。ここでは実際の鑑賞中に意識したい4つの方法を紹介します。

こまめに休憩をとる

長時間の立ち歩きは体力だけでなく集中力も消耗します。

- ベンチや椅子を見つけたら短時間でも座る

- 外に出られるところであれば、一度外に出てリフレッシュする

- 館内カフェで軽食や水分補給をする

「少し疲れた」と感じた段階で休むことが、長く快適に楽しむための近道です。

混雑を避けて静かな時間を狙う

人が多いと他人への気遣いや移動ストレスが増え、疲れが倍増してしまいます。

- 平日や天候の悪い日を狙う

- 開館直後や閉館前の比較的空いている時間に訪れる

- 日時指定制のチケットがある場合は積極的に活用する

混雑を避けられれば、自分のペースで落ち着いて作品に向き合えます。

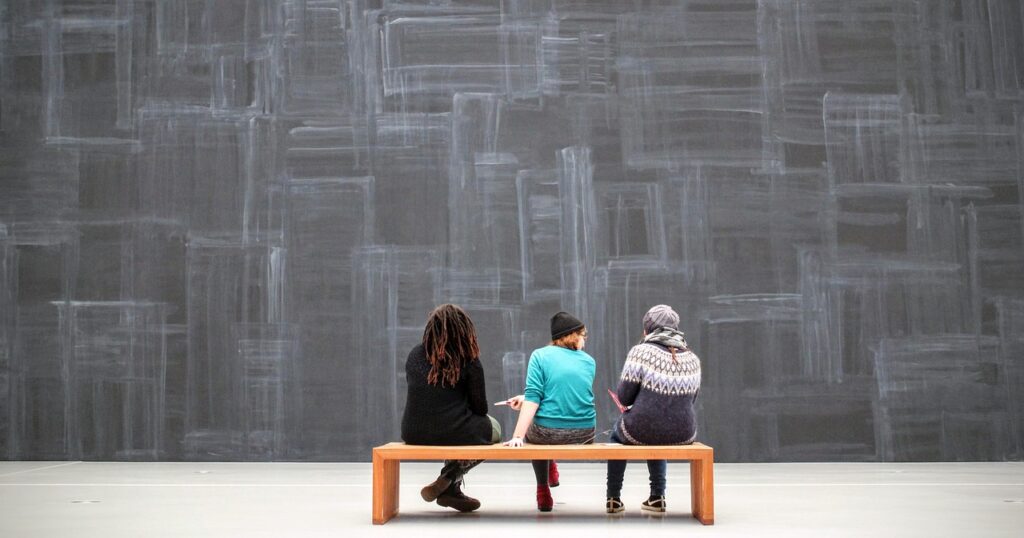

自分のペースを優先する

順路や他人のスピードに流されず、自分にとって心地よい鑑賞のリズムを守ることが大切です。

- 興味が薄い展示は立ち止まらずに流し見する

- 必ずしも順路に従う必要はない

- 同伴者とペースが合わない場合は別行動を選ぶ

「全部しっかり見なければ」という思い込みを外すだけで、余裕を持って楽しめます。

音声ガイドを活用する

音声ガイドは、文字情報を読む負担を減らし、鑑賞の集中を助けてくれます。

- 説明パネルを読むよりも理解しやすい

- 歩きながら聞けるため、移動と鑑賞を両立できる

- 興味のある作品だけに使うなど調整も可能

疲れを感じたときは、あえて音声ガイドを外して「ただ眺める時間」を作るのも有効です。

鑑賞中の工夫は、ただ疲れを防ぐためのものではありません。休憩の取り方や自分のペースを守ることが、その日の体験を「消耗」ではなく「余韻」として残す鍵になります。次は、その余韻をさらに広げる、美術館ならではの楽しみ方に目を向けてみましょう。

美術館体験を広げる楽しみ方

美術館は作品を鑑賞するだけの場所ではありません。建物の雰囲気や展示空間のデザイン、併設カフェやショップなども含めて一つの体験です。視点を少し変えるだけで、「疲れた」で終わらず、「楽しかった」という満足感を広げることができます。

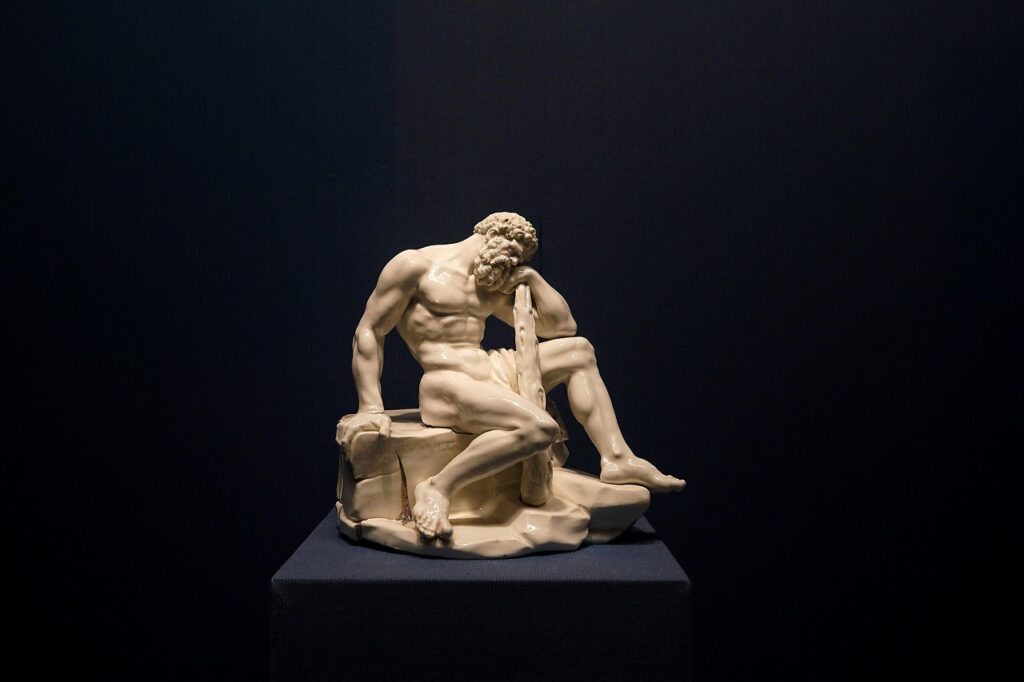

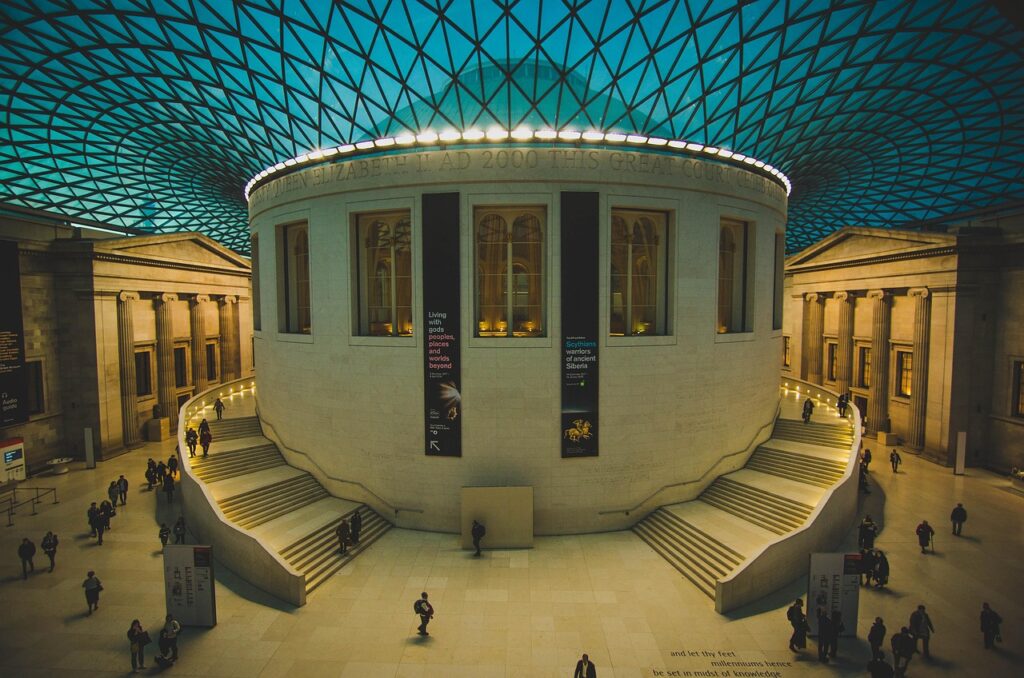

建築や空間そのものを味わう

美術館の多くは、建物自体が芸術作品のように設計されています。天井の高さや採光の工夫、展示室ごとの雰囲気の違いに目を向けると、鑑賞の合間に新しい発見があります。

展示方法を楽しむ

学芸員視点から言わせていただきますと、『展示方法』はぜひ見て欲しいです。間接照明の使い方や、解説パネルの配置、順路の組み立てなどなど。これは美術館に限ったことではなく、博物館法における教育施設である、博物館や科学館などにも共通して言えるのですが、学芸員が展示のために必死になって説明文を考えたり、その作品や資料がどうやったら一番魅力的に見えるかなどを考えて展示や動線を作っています。

特に企画展なんかはその場所の学芸員の性格やクセが見え隠れして面白いですよ。

作品から何を感じたか?で十分

美術館の鑑賞方法に正解はありません。確かに、その作品が作られた当時の流行や技法などを知っていたり、作者の人となりを知ることで見えてくる世界がありますが、それも鑑賞方法の一つでしかないのです。

説明をしっかり読んだり聞いたりして知識を付けるもよし、作者の気持ちに寄り添って観るもよし。

「ただなんとなく色合いが良いな」とか「この描き方すごいな」とか「この絵の中のキャラクター(?)なんかかわいい」とか、そういうのでも十分なのです。

この時の自分の感性に目を向けることが大事だったりもします。

カフェやレストランを活用する

館内にあるカフェやレストランは、休憩の場であると同時に、展覧会に合わせたメニューや限定スイーツを楽しめることもあります。鑑賞の合間に一息つくことで、疲労回復とともに体験の幅も広がります。

ミュージアムショップで余韻を楽しむ

ショップに並ぶ展覧会グッズや書籍は、鑑賞体験を家に持ち帰る手段にもなります。気に入った作品のポストカードや図録を手に取れば、当日の記憶を思い返すきっかけになり、次の来館へのモチベーションにもつながります。

休憩を「楽しみの一部」にする

「休む=中断」ではなく、「空間を味わう」「カフェで余韻を楽しむ」といった意識に切り替えると、休憩そのものが体験の一部になります。結果的に疲労を抑えつつ、美術館で過ごす時間がより充実したものになります。

美術館は作品を鑑賞するだけでなく、空間やサービスを含めた総合的な体験の場です。こうした楽しみを組み合わせれば、「疲れる」こと自体が新しい体験の入口になり、次の来館をもっと楽しめるようになります。

まとめ|“疲れる場所”から“満たされる体験”へ

美術館で強い疲労を感じるのは、立ち歩きによる身体の負担、情報を処理する脳の疲れ、混雑での気遣いなど、さまざまな要因が重なるためです。これは誰にでも起こる自然な反応であり、真剣に作品と向き合った証とも言えます。

一方で、準備や当日の工夫次第で疲労を和らげることは十分に可能です。服装や靴を工夫し、観る作品を絞り、こまめに休憩を挟む。さらに「建築を楽しむ」「カフェで余韻を味わう」「ショップでお気に入りを持ち帰る」といった楽しみ方を取り入れれば、美術館はより豊かな体験の場になります。

大切なのは、「全部を見なければ」という思い込みにとらわれず、自分のペースで心地よく過ごすことです。美術館を“疲れる場所”ではなく、“満たされる体験”へと変えていくヒントは、あなた自身の中にあります。

よくある質問(FAQ)

美術館に行くとなぜ疲れるのですか?

長時間の立ち歩きや立ち姿勢、空調による体温調整の負担に加え、膨大な情報を処理する脳の疲れや、混雑の中での他者への気遣いが重なります。静かな空間でありながら、心身に多くの負担がかかるため疲れを感じやすいのです。

身体的な疲れを軽くする方法はありますか?

履き慣れた靴を選ぶ、重ね着しやすい服装で体温を調整する、こまめに水分をとるといった工夫が有効です。また、無理に歩き続けず、休憩スペースを見つけたら積極的に座ることも大切です。

精神的な疲れを防ぐにはどうすればいいですか?

事前に展示構成を確認して観る作品を絞ると、情報量に圧倒されにくくなります。混雑を避ける工夫や、音声ガイドを使って理解の負担を減らすことも効果的です。

一人で行くのと誰かと行くのでは、どちらが疲れにくいですか?

一人で行けば自分のペースを守れるため、疲れにくい傾向があります。ただし、気を遣わずに過ごせる相手となら、感想を共有する楽しさが疲労感を上回ることもあります。

鑑賞に適した時間はどのくらいですか?

個人差はありますが、1時間から1時間半を目安に休憩を挟むと集中が持続しやすくなります。展示が大規模な場合は、複数回に分けて訪れるスタイルもおすすめです。

コラム|博物館法から見た美術館の役割

美術館は、単に作品を鑑賞するための場と思われがちです。しかし、法律や運営の視点から見ると、もっと幅広い役割を持っています。

法律上は「教育施設」

1951年に制定された博物館法では、「博物館」を歴史・芸術・民俗・自然科学などに関する資料を収集・保管・展示し、教育に資することを目的とする機関と定義しています。美術館もこの枠組みに含まれ、娯楽の場ではなく社会教育施設として位置づけられています。

動物園や水族館も「博物館」

博物館法の対象は美術館に限りません。博物館や科学館はなんとなく予想ができるかと思いますが、実は動物園・植物園・水族館も「博物館」の範疇に入り、保存と展示を通して人々の学びを支える役割を担っています。休日に訪れるこれらの施設は、実はすべて法律上の「教育施設」なのです。ちょっと意外だったでしょうか?

どの施設も「保存」と「展示」を通じて人々の理解や学びを深めることを目的としており、その根底で共通した使命を担っています。

美術館の多面的な役割

法的な定義を踏まえつつ、実際の美術館は次のような多面的な機能を果たしています。

- 保存の場:作品や資料を未来へ残すために、環境管理や修復を行う

- 教育の場:展示や解説を通して、美術や文化の知識を広める

- 感性を育む場:作品に触れることで、感受性や想像力を磨く

- 交流の場:鑑賞体験を共有し、人と文化をつなぐコミュニティをつくる

保存が優先される理由

こうした背景から、美術館では観覧者の快適性よりも作品の保存と教育的使命が優先されます。展示室の暗さや静けさ、そして今まで触れてきませんでしたが空調による乾燥といった環境は、そのための仕組みでもあるのです。

美術館を「教育施設」そして「保存・教育・感性・交流が交差する場」として見つめ直すと、体験の意味が変わってくるのではないでしょうか?

展示室の暗さや静けさに「ちょっと落ち着かないな」と感じたことがあるかもしれません。その静かさがかえって疲れる原因、なんてこともあったかもしれませんね。

ですが、実はその暗さや静けさには、未来に作品を残すという大切な役割があるのです。

次に美術館を訪れたときには、ぜひこういった視点でも見てみてください。

今まで不便に思っていたことも実は“美術館の体験の一部”として「この空間だからこそ味わえる時間」と捉えることができるかもしれません。

.webp)