慌ただしい日常の中で、心と体のバランスを保つことは、現代人にとって大きなテーマです。

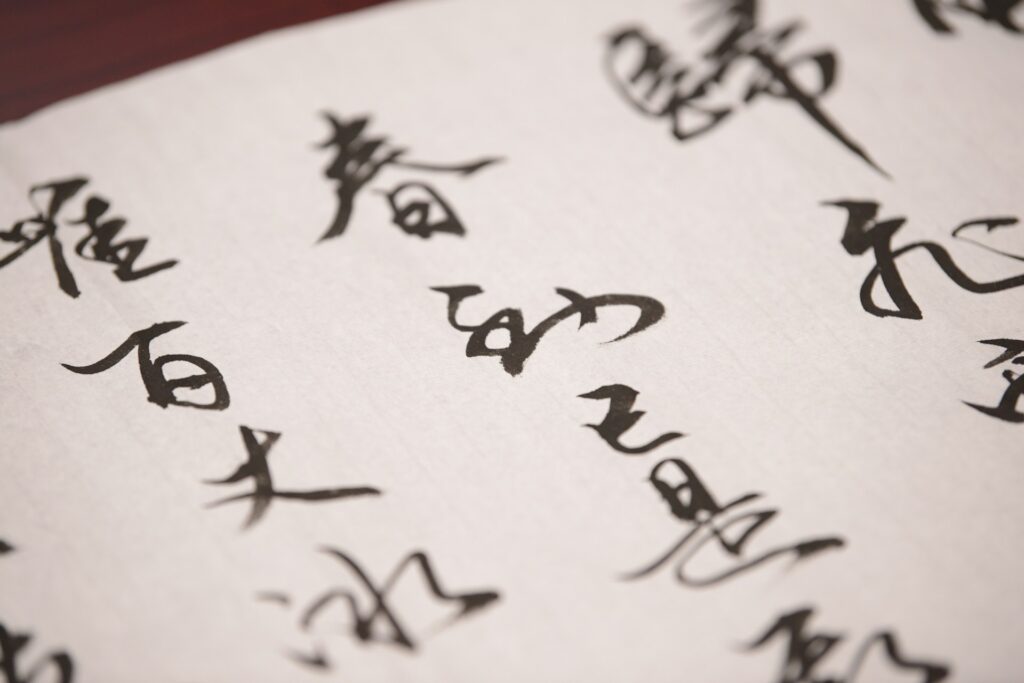

そんな中、静かに注目を集めているのが「写経」という古来の習慣。仏教の経典を書き写すこの行為は、宗教的意味を超えて、心を落ち着け、集中力を高め、脳を活性化させる方法として、あらためて見直されています。

この記事では、写経がもたらす効果や、初心者でも無理なく始められる実践法をわかりやすく紹介します。

心を整える新しい習慣として、あなたの生活にも「写経」を取り入れてみませんか?

写経とは?初心者にもやさしい基本知識

写経(しゃきょう)とは、仏教の経典を一文字ずつ丁寧に書き写す行為のこと。

本来は修行や信仰の一環として行われてきましたが、近年では宗教的な枠を超えて、心を整え、集中力を養い、自分と向き合う時間として再注目されています。

写経に特別な技術は必要ありません。一文字一文字に心を込めて書く──そのシンプルな行為こそが、深い内省と静けさを生むのです。

写経に込められた意味と現代における意義

写経の魅力は、「ただ書く」ことの中に、心を整え、思考を静め、内なる世界と対話する時間が生まれる点にあります。

現代では、以下のような目的で写経を始める人が増えています。

- 日常から距離を取り、気持ちを整えたい

- 集中力や忍耐力を育てたい

- 心を静かに見つめ直す時間がほしい

- 感情や思考をリセットしたい

忙しい日々の中で立ち止まり、静かに「今この瞬間」と向き合う時間は、心の再生につながる大切な営みとなるでしょう。

初心者にもできる、やさしい習慣

写経は、簡単に始められるのが魅力です。筆ペンと写経用紙があれば、すぐに取り組むことができます。

まずは数行だけでも、自分のペースで無理なく始めてみましょう。

最初はうまく書けなくても構いません。大切なのは、「整った文字」ではなく、「整った心」に向かうこと。

次のセクションでは、写経をはじめるにあたっての準備・姿勢・心構えを、より具体的にご紹介していきます。

写経をはじめる準備と基本の姿勢

写経を日常に取り入れるには、整った環境・道具・姿勢・心構えが大切です。

このセクションでは、初心者の方でも安心して実践できるよう、始める前の準備と正しい姿勢のポイントをまとめました。

静かな環境を整える

まずは、落ち着いて取り組める空間をつくることから始めましょう。

部屋の片づけや換気をして、机の上もシンプルに。余計なものが視界に入らない環境が理想です。

- 照明は明るすぎず、目にやさしいものを

- お香やアロマを焚くと、五感が整い集中しやすくなります

- 静かな音楽を流すのもおすすめですが、無音でも構いません

空間が整うと、自然と心も整いやすくなります。

必要な道具をそろえる

写経は、基本的な道具さえあればすぐに始められます。

- 筆ペンや小筆(初心者には筆ペンがおすすめ)

- 写経用紙(白紙、罫線入り、なぞり書きタイプなど)

- 経文のお手本(般若心経などが定番)

- 硯・墨・文鎮など(本格的に取り組む場合)

※最初は市販の写経セットを使えば、道具選びに迷う心配もありません。

書き始める前の所作と心構え

写経は、文字を書くことそのものが目的ではなく、心を整える時間でもあります。

- 手を洗い、口をすすぐ:清めの所作として取り入れると、気持ちの切り替えになります

- 深呼吸をして心を静める:焦らずに、ゆったりとした気持ちで始めましょう

- 手を合わせて感謝の気持ちを表す:今日という日に写経できることへの祈りや感謝を込めると、より深い時間になります

書き始める前にこうした小さな習慣を持つことで、自然と集中力が高まり、気持ちも落ち着いていきます。

姿勢を整える

正しい姿勢は、長時間取り組むための基本です。体に無理のない姿勢を意識しましょう。

- 正座または椅子に浅く座る

正座が一般的ですが、椅子でも構いません。背もたれには寄りかからず、上体をまっすぐに保ちます。 - 背筋を伸ばす

姿勢が崩れると集中が途切れやすくなります。上半身はリラックスしつつ、背筋はまっすぐに。 - 足と机の位置を調整する

足元は安定させ、机との距離はこぶし1つ分(約10cm)を目安に。紙は正面に置き、無理のない視線で文字を追いましょう。

このように、環境・道具・姿勢・心構えを丁寧に整えることで、写経の時間はより深く心に響くひとときになります。次のセクションでは、写経がもたらす精神面への変化について詳しく見ていきます。

写経がもたらす心への効果──静けさ・癒し・感情の整理

写経を続けていると、少しずつ心に変化が生まれていることに気づくようになります。

焦りが減ったり、気持ちが穏やかになったり。静かな時間の中で、自分自身との距離感が変わっていく──それが、写経が心にもたらす大きな力です。

ここでは、写経によって得られる精神面の変化や癒しの効果について、具体的に見ていきましょう。

心を落ち着かせる静かなリズム

一文字ずつ丁寧に書き写す写経には、自然と心を静める力があります。

- 呼吸が整い、気持ちが安定する

ゆっくりと筆を運ぶ動作に呼吸が連動し、気づかぬうちに心拍が落ち着いていきます。これは、瞑想にも通じる効果です。 - “今この瞬間”への集中

書くことに没頭すると、過去や未来への思考が遠のき、目の前の一文字だけに意識が向かいます。そこにあるのは、「今」と向き合う静けさです。

感情が整理されていくプロセス

写経には、「自分の内面に耳を傾ける時間をつくる」という力があります。言葉を写すというシンプルな行為の中に、感情や思考が整っていくプロセスが含まれているのです。

- ストレスや不安が自然と和らぐ

書くという身体的な行為に集中することで、脳と心がリラックス状態に切り替わり、イライラや不安が和らいでいきます。 - 感情の解放が促される

何度も書いているうちに、押し込めていた感情や思考がふと表に出てくることがあります。それは、心が“ほどけてきた”サインかもしれません。

心の余白と自己理解を育てる

静かな時間を日々の中に取り入れることは、心に余白を生むことでもあります。

- 冷静さを保ちやすくなる

感情に引きずられそうなときでも、一呼吸置いて対応できるようになったり、物事の見方が穏やかになったりする変化が現れます。 - 自分自身との対話が生まれる

経文の言葉を写しながら、「自分は今、どんなことを大切にしたいのか」「何に疲れていたのか」といった問いがふと浮かび上がることがあります。

それは、内なる自分と出会う時間でもあるのです。

写経は、心を鍛えるのではなく、やさしくほぐすように整えていく時間です。

疲れているときほど、少しだけペンを持ち、静かな時間に身を委ねてみてください。

きっとそこに、小さな変化の兆しが見えてくるはずです。

脳にも効く写経──集中・記憶・思考を整える知的アクティビティ

写経は、心を落ち着かせるだけでなく、脳の働きにもポジティブな影響を与えることがわかってきています。

手を動かしながら文字を写すというシンプルな作業には、視覚・運動・言語・記憶といった多くの脳機能が同時に関わっているため、まさに「脳を使う時間」でもあるのです。

ここでは、写経がどのように脳を活性化し、思考や記憶の整理に役立つのかを見ていきましょう。

集中力を高め、脳の働きをスムーズに

写経は「書く」ことに意識を集中させる活動です。この集中状態が、脳にとっての良い刺激となります。

- 一点に意識を向ける習慣ができる

日常では複数の情報に気を取られがちですが、写経では一文字ずつ、順を追って丁寧に書くことで、脳の注意力が一点に定まりやすくなります。 - 脳のパフォーマンスを整える

作業に没頭することで、余計な刺激から一時的に距離を取り、脳がリフレッシュされる感覚が得られます。まるで脳の「静かな運動」のような時間です。

記憶力・認知力のトレーニングになる

写経は、「見る・書く・理解する」というプロセスを繰り返すため、記憶をつかさどる領域にもよい刺激が加わります。

- 視覚と運動の連動による記憶力アップ

お手本を目で見て、手で書くという流れは、視覚情報と運動神経系が連携し、記憶の定着を助ける効果があります。 - 認知機能の維持と刺激

漢字や仏教用語にふれることで、普段あまり使わない言葉や構文に出会います。これが、脳への“適度な負荷”となり、認知機能を活性化します。 - 認知症予防の観点でも注目

近年では、文字を書く習慣が脳の老化予防につながるとして、写経が高齢者の認知症予防として取り入れられるケースも増えています。

思考が整い、情報処理がスムーズに

脳が疲れてくると、考えがまとまりにくくなったり、物事の優先順位がつけられなくなったりします。

そんなときに写経を行うと、思考が整理されて頭の中のノイズがすっと減っていく感覚が得られます。

- 脳内の情報の“仕分け”が促進される

無心で文字を写すうちに、心と同時に頭の中も整っていく──これは、脳が情報処理を再構築しているサインともいえます。 - 深く考える余白が生まれる

即時的な反応から離れ、文字に意識を向ける時間は、思考の質を変える“余白”をつくります。

写経は、心のケアであると同時に、脳を活性化させる“静かなトレーニング”でもあります。

「頭が疲れているな」「考えが散らかっているな」と感じたときこそ、一行でもいいので書いてみてください。

思考が整い、感覚が研ぎ澄まされていくのを、きっと実感できるはずです。

写経を習慣にするためのコツと実践の工夫

写経は、やってみると心地よい。でも続けるとなると、少しハードルを感じてしまう──そんな声も少なくありません。けれど、無理なく、ゆるやかに、日々の中に写経を取り入れるコツはたくさんあります。

このセクションでは、写経を心地よく続けるための実践方法をご紹介します。

季節ごとに小さなテーマを設定する

ずっと同じスタイルで続けるのが難しい場合は、季節の移り変わりに合わせて目標を変えてみるのも効果的です。

- 春:新しい経典にチャレンジしてみる

- 夏:毎朝5分だけ写経の時間をつくる

- 秋:気づきをノートに残してみる

- 冬:一年の振り返りとして自分と向き合う

自然のリズムに合わせて目標をゆるやかに調整することで、続けることが苦にならず、楽しみに変わっていきます。

決まった時間・場所を“写経のための時間”にする

生活の一部として根づかせるには、時間と場所を固定することが近道です。

- 起きてすぐの静かな5分間

- 就寝前の心を鎮める10分間

- 週末の午後にゆっくり向き合うひととき

「この時間は自分を整える時間」と決めることで、習慣として自然に身体に馴染んでいきます。

空間と道具を“心が喜ぶもの”にする

お気に入りの空間や道具は、継続の大きな味方です。

- 書斎の一角や、窓辺の静かな場所を写経スペースに

- 自分にぴったりの筆や、美しい写経用紙を選ぶ

- 書いた経文をファイルして、「写経ノート」をつくる

道具や空間にこだわることで、「またここで書きたい」と思えるようになります。“自分だけの写経時間”を大切にする感覚が、継続を後押ししてくれます。

ときには誰かと共有する

ひとりで続けるのが難しいと感じたら、写経を誰かと分かち合う機会をつくってみるのも一案です。

- 家族や友人と一緒に写経会を開いてみる

- 書いた作品を見せ合う、共有する

- 気づきを語り合う場を設ける

共に取り組む仲間がいることで、モチベーションも続きやすくなります。

なによりも、心を整える時間を誰かと共有できること自体が、豊かな体験になります。

小さな達成感を可視化する

続ける力は、「できた」という実感から生まれます。

- 書き終えた写経を部屋に飾る

- 経文の進行度を記録する

- 書き溜めたものをまとめて読み返す

目に見える形で成果を残すことで、自分の歩みを実感でき、次に向かうエネルギーにもつながります。

写経は、決して「毎日やらなければならない」ものではありません。

あなたのリズムで、あなたのペースで。ときどき立ち止まりながらでも、続けていくことにこそ意味があります。

書くたびに整い、続けることで育つ──そんな写経の力を、ぜひ暮らしの中で味わってみてください。

まとめ|一文字一文字に、心をこめるということ

写経は、仏教の経典を書き写すというシンプルな行為の中に、心と体、そして脳までも整える静かな力が宿っています。

慌ただしい日々のなかで、ほんのひととき筆をとるだけで、思考が静まり、気持ちが整い、自分の奥深くとつながっていく。そんな時間を、写経はそっと差し出してくれます。

この記事では、写経の基本から心や脳への効果、実践方法、そして継続の工夫までをお伝えしてきました。

大切なのは、「きれいに書く」ことでも「たくさん書く」ことでもありません。

あなた自身のペースで、ひと文字ずつ心を込めて書く──それだけで、きっと十分なのです。

もし心のどこかで、「少し整えたいな」「落ち着く時間がほしいな」と思ったなら、今日からぜひ、あなたの生活に写経を取り入れてみてください。

そのひと文字が、日々の中に静かな変化をもたらしてくれるはずです。

よくある質問

写経にはどのくらいの時間がかかりますか?

写経にかかる時間は、選ぶ経典や文字数によって異なります。

初心者の方は、短い経文(数行程度)を5〜10分で書くところから始めるのがおすすめです。

般若心経など全文を写す場合は、30分〜1時間程度かかることもあります。

毎日続けないと意味がありませんか?

いいえ、毎日でなくても大丈夫です。

無理なく、自分の生活に合ったペースで続けることが大切です。

週に1回でも、月に数回でも、継続することで効果を実感できるようになります。

道具は本格的な書道セットが必要ですか?

必ずしも本格的な書道道具は必要ありません。

筆ペンと市販の写経用紙だけで気軽に始められます。

慣れてきたら、小筆や墨を使ってみると、より深い味わいが楽しめます。

写経するお経はどれを選べばよいですか?

初心者には「般若心経(はんにゃしんぎょう)」がもっとも一般的でおすすめとされています。

字数が比較的少なく、写しやすい構成になっています。

他にも、法華経、観音経、詩文など、意味に共感できるものを選んでも構いません。

字が下手でも写経をしていいのでしょうか?

もちろんです。写経は「心を込めて書く」ことが目的であり、字の上手・下手は関係ありません。

うまく書こうとせず、丁寧に文字と向き合うことが、何よりも大切です。

.webp)