スマホを片手に、食事をしながらニュースをチェック。移動中もSNSを見て、寝る直前まで動画を流す。

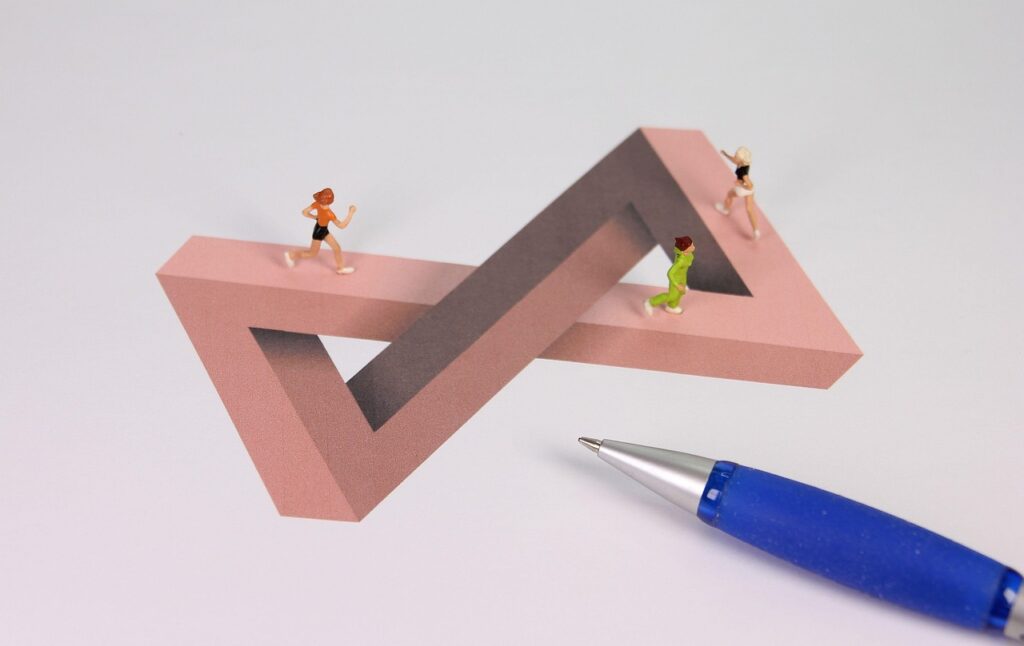

いま、わたしたちは「何かをしながら」が当たり前の世界で生きています。

便利になったはずなのに、なんだか疲れてしまう。落ち着かない。満足感がない。

その理由は、常に“外へ外へ”と向かう注意力によって、脳も感覚もすり減っているからかもしれません。

そんな時代だからこそ見直したいのが、「目の前のことを一つずつ丁寧にする」という、シンプルな習慣です。

それだけで、本当にQOL(生活の質)は上がるのでしょうか?

本記事では、「目の前のことに丁寧に向き合うこと」がなぜ有効なのか、その理由と実践方法を具体的に解説します。

一つずつ丁寧にするだけで、なぜQOLが上がるのか?

便利な道具に囲まれた現代では、何かをしながら別のことをする「マルチタスク」が日常になっています。食事をしながらスマホを見たり、会話中にも通知を確認したり──知らず知らずのうちに、私たちは常に複数のことに注意を向けています。

しかし、一見効率的に思えるマルチタスクは、生活の質(QOL)を下げる大きな原因にもなっています。

マルチタスクは脳と心に負荷をかける

厳密には私たちの脳は、“同時に複数のこと”を処理しているのではなく、「高速で注意を切り替えている」だけです。

この切り替えにはエネルギーを消費するため、集中力や判断力が落ちやすく、結果として疲労感がたまりやすくなります。

加えて、何かを“ただただこなす”感覚ばかりが積み重なると、達成感や充足感が感じにくくなり、日常の満足度も下がってしまいます。

一つのことに集中すると、脳が「休める」

逆に、目の前のことに意識を向けて一つずつ丁寧に行うと、脳は“切り替え疲れ”から解放され、自然とリズムを整えていきます。

たとえば、食事を五感で味わう。歩くときに足の感触や自然の景色に注意を向ける。そんな何気ない行為が、思考を静め、ストレスを減らす働きを持ちます。

これは「マインドフルネス」と呼ばれるアプローチにも近く、実際に脳科学や心理学の研究でも、ストレス軽減・不安の緩和・集中力の回復に効果があると示されています。

丁寧な行為は、自己効力感を高めてくれる

どんなに小さなことでも、「自分の手でひとつ終わらせた」「ちゃんと向き合えた」という実感は、自己効力感を育てます。

たとえば、机を片付けた、食器を洗った、布団を整えた──それらが小さな「できた」として積み重なることで、生活への満足度は大きく変わっていきます。

これは、「生活を自分の手で動かせている」という感覚にもつながり、やがて、暮らし全体に対する信頼感や安心感へと育っていくのです。

ただ忙しさに流されるのではなく、「いま、何をしているのか」に目を向けること。それは、QOLを根本から底上げするための、最もシンプルで、最も効果的な習慣とも言えます。

QOLを上げる丁寧な習慣の例

「丁寧にする」と聞くと、特別なことを始めなければいけないように感じるかもしれません。でも、必要なのはほんの少しの意識の向け方だけです。普段の行動の中で、“ひとつのこと”にちゃんと向き合ってみる──それだけで、暮らしの質は静かに変わっていきます。

ここでは、日常の中に取り入れやすい、いくつかの「丁寧な習慣」をご紹介します。

スマホを見ないで食事をしてみる

スマホを見ながらの“ながら食べ”は、味覚や満腹感に気づきにくくなり、満足度が低下しやすくなります。

意識的にスマホを置き、ひとくちずつ香りや温度、食感に集中してみると、いつもの食事がまるで違って感じられるはずです。食事を「情報摂取のついで」ではなく「自分を満たす行為」として捉え直すことで、心身へのリセット効果も高まります。

何も見ずに、ただ歩いてみる

移動時間を「コンテンツ消費」に使うのが当たり前になっている今、あえてスマホを見ずに歩くことには大きな意味があります。

地面を踏む音、木々の葉が揺れる音、風の肌触りに季節の香り。

そうした感覚を取り戻すだけで、自分が「今ここにいる」ことを実感しやすくなり、不安や焦りのリズムから少し距離を置くことができます。

手を使って、掃除や料理をしてみる

手を動かす行為には、思考を静め、心を落ち着かせる効果があります。

例えば、台ふきをゆっくりかける。野菜の断面を観察しながら切る。洗い物のときに水の温度や泡の感触を感じてみる。

そんな一つひとつの動作を丁寧に行うことで、「ただの作業」が「自分の生活を整える時間」へと変わっていきます。

こうした習慣は、特別な環境や道具がなくても、今すぐ始めることができます。

そして、繰り返すほどに感覚が澄み、自分の暮らしに対する“信頼”が生まれてきます。

感覚を取り戻す丁寧さの価値

テクノロジーの発達によって、わたしたちは目まぐるしい情報の中で暮らすようになりました。何かに触れる、香りを感じる、音に耳を澄ます──そんな五感の働きが、少しずつ生活から薄れていることに気づいている人もいるかもしれません。

丁寧な行動は、単に効率を落として「ゆっくりやる」ということではありません。それは、置き去りにしてきた感覚を、もう一度自分の手に取り戻すということでもあります。

わたしたちは、五感を置き去りにしてきた

スマホやパソコンに触れる時間が長くなるほど、視覚と聴覚ばかりが優位になり、匂いや触覚、温度といった身体的な感覚は意識されにくくなります。

たとえば、「焚き火」を想像してみてください。

ぱちぱちとはぜる音、炎のゆらぎ、肌に伝わる熱、木が焦げる匂い──五感を満たす体験が、そこには詰まっています。

ですが、現代ではその体験を「暖房」「照明」「映像」といった要素に分解して消費しています。

便利だけれども、感覚は満たされない。それが現代人の“感覚疲労”の背景にあるとも言えるのです。

丁寧に向き合うことで、感情や判断もクリアになる

感覚が鈍ると、自分の感情にも鈍くなります。疲れているのか、満たされているのか、楽しいのか苦しいのか──そうした内側の反応が見えにくくなるのです。

丁寧に向き合うという行為は、「五感を通じて、いまの自分を感じる」ことでもあります。

たとえば、湯船の温度に意識を向ける、洗顔のときの水の感触を味わう──そんな小さな体験が、心のざわめきを静め、判断や選択に迷いがちな日常に、静かな軸を与えてくれます。

感覚を取り戻すことは、自己理解を取り戻すことでもあります。

そしてそれが、暮らしの質──QOLを根本から整える、大切な一歩になっていきます。

丁寧な暮らしがもたらす“副次的な効果”

目の前のことを丁寧に行う習慣は、QOL(生活の質)を直接的に高めるだけでなく、その延長線上にあるさまざまな好循環を生み出します。

このセクションでは、丁寧さがもたらす“副次的な効果”に注目してみましょう。暮らしの中での変化が、どのように心や体、そして人間関係にまで広がっていくのかが見えてきます。

睡眠や生活リズムが自然に整う

夜寝る前、なんとなくスマホを眺めながら過ごしていると、気づけば夜更かししてしまったということはないでしょうか。

「丁寧に眠る」ことを意識して、スマホから距離を置き、寝る前の時間をゆっくりと過ごすだけで、睡眠の質は大きく変わっていきます。

また、朝の支度や家事も「ひとつずつ丁寧に」こなしていくことで、生活全体のペースが整いやすくなり、自律神経のバランスも安定しやすくなります。

丁寧さは“時間の余白”を取り戻すための鍵でもあるのです。

注意力が整い、人との関わりが変わる

会話中についスマホを見てしまったり、相手の話を“聞き流していた”という経験は、誰にでもあるかもしれません。

でも、丁寧に話を聞く、丁寧に言葉を選ぶ──それだけで、相手との関係性に変化が生まれます。

「この人はちゃんと向き合ってくれている」と相手が感じることで、信頼や安心が自然に育っていくのです。

丁寧な姿勢は、他者とのやり取りにも波及し、人間関係そのものの質を高めてくれる大切な要素になります。

感情のブレが少なくなり、判断も安定する

忙しさに追われているときほど、つい衝動的な判断をしてしまうことがあります。

丁寧な行動を意識するようになると、感覚が整い、思考のスピードも少しゆっくりになります。

その結果、「いま本当に必要な行動は何か」「これはやるべきことか、それとも不安に反応しているだけか」といった、冷静で本質的な判断がしやすくなるのです。

自分のリズムが整うことは、感情の波に飲まれずに過ごす力につながり、結果としてストレスの少ない日常を支えてくれます。

丁寧にすることの効果は、単に気持ちが落ち着くとか、生活が整うという範囲にとどまりません。

それは、自分を取り巻く環境──時間、人間関係、判断──にまで広がって、人生全体の質を静かに引き上げてくれる力を持っているのです。

スマホ社会で丁寧さを取り戻すヒント

「目の前のことを丁寧にする」ことが大切だとわかっていても、現実にはスマホを介した情報や通知に四六時中さらされているのが現代の私たちです。

ここでは、スマホやデジタルのある暮らしの中でも無理なく“丁寧さ”を取り戻すための具体的な工夫をご紹介します。

まず「物理的に離す」だけで感覚が変わる

スマホは視界にあるだけで注意を引き寄せるという研究結果があります。

使わないときは「引き出しにしまう」「カバンに入れる」「机の裏側に置く」など、意識的に視界から外す工夫をしてみましょう。

「スマホを使わない」ではなく「見えないところに置く」だけで、驚くほど気が散りにくくなります。

“ながら”になりがちな時間帯を見直す

意識せずとも“ながらスマホ”になりがちな時間帯は、あらかじめ決まっていることが多いものです。

たとえば、

- 朝の支度中(歯磨きやトイレ、家を出るまでの数分間など)

- 食事中

- 通勤・移動時間

- 入浴中や入浴後〜就寝前

このうちの1つでも「スマホを見ない時間帯」として決めるだけで、丁寧な時間が確保できます。

たとえば「朝食の間だけはスマホなし」など、習慣化しやすいタイミングを1つ選ぶのがポイントです。

自分なりの「丁寧モード」スイッチを作っておく

丁寧に過ごす時間をつくりたいときに、感覚的に“切り替えられるきっかけ”を持っておくと効果的です。

たとえば、

- 照明を少し落とす

- 好きな香りを焚く

- お気に入りの器で飲み物を淹れる

- 静かな音楽や自然音を流す

こうした小さなルールは、頭で「丁寧にしよう」と思わなくても、自然とモードを切り替えるきっかけになります。

五感に働きかけるスイッチを用意することが、丁寧さの“入口”を作るコツです。

テクノロジーに囲まれた生活を否定する必要はありません。

ですが、便利さに流されるだけでなく、「ここからは自分の時間」と区切る術を持つことで、丁寧に暮らすための余白は確保できます。

スマホがあるからこそ、意識して手放す時間を作る──

そのバランス感覚が、現代のわたしたちには必要なのです。

無理なく続けるために意識したいこと

「目の前のことを丁寧にする」という考え方に共感しても、いざ実践しようとすると、かえってプレッシャーを感じてしまうこともあります。

全部を丁寧に、完璧に──そんなふうに力が入ってしまうと、いつの間にか疲れてしまい、本来の「心地よさ」から遠ざかってしまいます。だからこそ、丁寧さは「習慣」ではなく「戻る場所」として捉えるのがおすすめです。

「全部を丁寧に」は続かない。だから「一点だけ」でいい

朝から晩まで、すべての行動に意識を向けようとするのは現実的ではありません。

むしろ、毎日「今日はこれだけは丁寧にやろう」と一つだけ決めてみるほうが、心にも時間にも余裕が生まれます。

たとえば、

- 朝のコーヒーだけはゆっくり味わう

- 歯磨きの間だけは歯に意識を向けてスマホを触らない

- 布団を整えるときに手の動きを感じてみる

たったそれだけでも、日々の感覚は確実に変わっていきます。

自分を責めるのではなく、「戻れる習慣」を持つ

忙しい日、疲れている日、気持ちがざわつく日──

そんなときに「また丁寧にできなかった」と自分を責める必要はありません。

大切なのは、うまくいかなかった日の先に、「また戻れる」という感覚を持っておくこと。

丁寧さは、義務ではなく自分の心と生活を整える“拠点”です。うまくできなくても、そこに戻れる安心感があれば、それだけで十分です。

“毎日完璧”よりも、“戻り先があること”のほうが、よほど強くて穏やかな支えになります。

無理のない丁寧さは、暮らしの中で静かに根を張っていきます。

まとめ:便利さの中で“丁寧さ”を取り戻す意味

スマホをメインとしたデジタル化により、現代の生活はかつてないほど便利になりました。欲しい情報にはすぐアクセスでき、誰とでもつながり続けられる。そんな時代に、わたしたちは生きています。

しかしその一方で、「心が疲れている」「何をしても満たされない」と感じる声が増えているのも事実です。

その原因のひとつが、注意力や感覚を外へ向けすぎてしまう暮らしにあるのだとしたら、今こそ必要なのは、「自分の内側に戻る時間」だと言えます。

目の前のことを一つずつ丁寧に行う──

それは、ただの行動のスタイルではなく、感覚を取り戻し、心を整えるための確かな手段です。

難しいことはありません。特別なスキルも必要ありません。

朝の支度、食事のひととき、歩く時間など──どれかひとつだけでも、丁寧に向き合ってみる。それだけで、暮らしのリズムが少しずつ変わっていきます。

便利さに流されてしまう時代だからこそ、自分のペースや感覚を取り戻す。

その繰り返しが、QOLを底上げし、わたしたちの生活を静かに支えてくれるはずです。

.webp)