実はわたくし、念願の衛生工学衛生管理者を取得いたしました。

(4月のお話。下書き状態にて後回しになっておりまして、今頃の記事アップになっております。)

なぜ「念願」かと言いますと…。

第一種衛生管理者を2013年くらいに取得したのですが、その頃に第一種衛生管理者の上位資格があるということで密かな憧れがあったんです。ただ、講習のお値段も高いし、何よりも4日間も仕事を休んで行くのも厳しい…ということで断念したのでした。当時は色々と気を遣って休むというハードルが高かったのを覚えています。

しかし、ふと10年以上経っても憧れのままであるということに気付き、せっかく無職で時間があるのだからと、思い切って講習へ申し込んでみたのです。

正直なところ第一種衛生管理者の資格で十分なので、衛生工学衛生管理者の資格はオーバースペックだとは思ったのですが、手の届く憧れならば達成してしまおうと思い行動を起こしてみました。

そんなわけで、「気になっている」「受けようか迷っている」といった方の参考になればと思い、体験談を交えて記録していきます!

第一種衛生管理者は割とメジャーな資格なのですが、それに対し、上位資格であるにも関わらず衛生工学衛生管理者はマイナーで謎が多い資格とも言われたりしているんですよね。

衛生工学衛生管理者とは?

衛生工学衛生管理者って何それ?

「衛生」が2回出てくるし、「工学」って入ってるだけでなんか強そう!専門家っぽくてカッコイイ!!

これが第一印象でした。

『衛生管理』と『衛生管理者』

まず、そもそも衛生管理とは何か?

衛生管理者とはどんな役割なのか?というのを説明していきますね。

衛生管理

簡単に言うと、「働く人の体と心を守るための仕組み」です。

厚生労働省は、これを「3つの管理」に分けて考えています。

- 作業環境管理

空気、温度、照明、騒音など、働く場所そのものを整える。

例)換気装置で有害なガスを減らす、夏場の熱中症対策。 - 作業管理

仕事のやり方を工夫して健康障害を防ぐ。

例)重い物の持ち方を決める、長時間労働を防ぐ仕組み。 - 健康管理

労働者本人の健康をチェックし、守る。

例)健康診断やストレスチェック、医師の面談。

つまり、職場の環境だけでなく、仕事のやり方や働く人の健康状態まで含めて整えることが「衛生管理」です。

衛生管理者

その「衛生管理」を現場で具体的に進めるのが衛生管理者です。

法律で「従業員が50人以上いる事業場には必ず置くこと」が決められています。

役割としては、

- 毎週、職場を歩いて「危険な場所」や「体に悪そうな状況(作業そのものや環境)」がないかを確認する

- 問題があれば会社に改善を提案し、その状況を確認する

- 健康診断や教育がきちんと実施されるように手配する

- 労働者が体調や不安を相談できる窓口になる など。

他にも役割の範囲は多岐にわたります。

例えるなら、会社にとっての「健康と安全の見張り番」です。

ちょっと良い例えが思い付かないのですが、消防で言えば、火事を消す人ではなく、火が出ないように普段から点検する人に近い役割でしょうか。

なので、労働衛生にかかる法令はもちろんのこと、職業性疾病についての知識をしっかりと熟知した、いわば「職場の労働衛生のプロ」と言えます。

衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者との違い

まず、衛生管理者にはそれぞれ、「衛生工学衛生管理者」「第一種衛生管理者」「第二種衛生管理者」の3つの資格があります。資格の階層イメージとしては、衛生工学衛生管理者 ≧ 第一種衛生管理者 > 第二種衛生管理者という感じですね。

まず、衛生管理者の選任義務は以下が基本になっています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。

- 第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

- 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。

その上で、衛生工学衛生管理者は、

有害なガス、蒸気、粉じん等の有害因子を発散する作業場には、作業環境を改善するために、それら有害因子の発散の抑制等についての衛生工学的対策が必要です。このため、このような有害業務を有する一定の事業場では、衛生管理者のうち一人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任することが義務づけられています(労働安全衛生規則第7条第1項第6号)。

ここでいう、有害業務を有する一定の事業場とは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の業務とは、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1、3、4、5、9号に掲げる有害業務(有害放射線にさらされる場や有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場等)に常時30人以上の労働者を従事させるところとなっています。

となっています。

わかりやすく書くと、「基本的に第一種衛生管理者で良いけど、常時500人以上を雇用していて、有害業務に30人以上就かせている職場は衛生工学衛生管理者を置きなさいよ」ということですね。割と限定的な作業場に限り重宝される資格です。ほとんどの職種においては、第一種衛生管理者で十分というわけです。

詳細は以下でも確認できます。

職場のあんぜんサイト(厚生労働省)https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo33_1.html

衛生工学衛生管理者とは何か

そんなわけで、第一種衛生管理者の上位資格でありながらも、必要とされる作業場も限定的で、さらには4〜5日間の高額な講習を受けなければ取得できないということもあり、なかなか日の目を見ることがない国家資格です。

私の勝手な想像ですが、労働安全衛生法上は第一種衛生管理者にちょっと毛が生えた程度の立ち位置になってしまっている印象で、安全衛生技術試験協会も案外この衛生工学衛生管理者の立ち位置の扱いに悩んでいるんじゃないかなと思ってしまいました。

ただ、実際に講習を受けて感じたことは、第一種衛生管理者とは別の立ち位置にさせても良い資格なのでは?と感じました。というのも、第一種衛生管理者の必要知識に加えて衛生工学的な知識が入ることで「作業環境測定や有害物質管理に強い専門資格」と言って良さそうだからです。

すなわち、第一種衛生管理者が「職場の労働衛生のプロ(ジェネラリスト)」であるならば、衛生工学衛生管理者は「有害環境リスクを工学的に制御するプロ(スペシャリスト)」と言えるのではないでしょうか。

衛生工学衛生管理者講習体験談

ここからは、実際の体験談をまとめていきます。

(※2025年4月時点での情報になります。)

講座の申し込み

中央労働災害防止協会のサイトから、衛生工学衛生管理者の講習の申し込みをしました。ちょっと分かりづらいのですが、会場と日程を選択し、そこから申込書をダウンロードして印刷し、必要書類を記入し郵送しました。

このとき、卒業証明書など、受講資格要件を満たすための書類も合わせて送ってます。遠方の方は宿泊する旨を忘れずに受講申込書に記入しましょう。

私の場合は、第一種衛生管理者を持っていたので、4日間コース99,000円でした。

会場アクセス

大阪と東京の会場があります。

私は東京でしたので、東京の情報だけ書かせていただきますね。

【東京安全衛生教育センター】

住所:東京都清瀬市梅園1-4-6

・西武池袋線 清瀬駅下車 南口から出て徒歩20分くらい。

・南口からバスも出ているので、バスを使うと5分くらいでした。

行きは元気だったので歩いたのですが、帰りはもう疲労困憊でバスを使いました。

清瀬駅の南口です。

宿泊施設

こちらも東京安全衛生教育センターの情報になります。

- 部屋はビジネスホテルのシングルのような感じです。古さは感じさせるものの全体的に綺麗です。

- 部屋の扉は完全に密閉ではなく、下に隙間があって幾分音や光が漏れます。

- トイレ、洗面所は共用で、トイレはウォシュレット付きで普通に綺麗!

- 大浴場も申し分なし。

- タオルや歯ブラシ、着替えなどの宿泊用具は必須。

- 着替えを多く持って行ったのですが、洗濯機と乾燥機が使えるので少なくても良かったかなと思いました。

- 気持ち程度のアルコールの自動販売機があります。あと、食堂では別売でお酒とおつまみの提供もあるようです。

- 食堂は、朝(600円)、昼(750円)、晩(1050円)と希望すれば食べられます。別料金です!

食事の申込みの仕組みとか支払いの仕組みがちょっとわかりづらかったです。支払いは現金のみ! - コンビニはセブンイレブンが徒歩10分くらいの場所と、スーパーが徒歩7分くらいのところにあります。

- あと、朝はラジオ体操と首の体操がありました。

こういうところって、歴史を感じさせるから水回りの汚さを覚悟していたのですが、綺麗でした。(水回りの写真はありません。ごめんなさい…)

講義棟

宿泊棟(こちらで受付しました)

お部屋

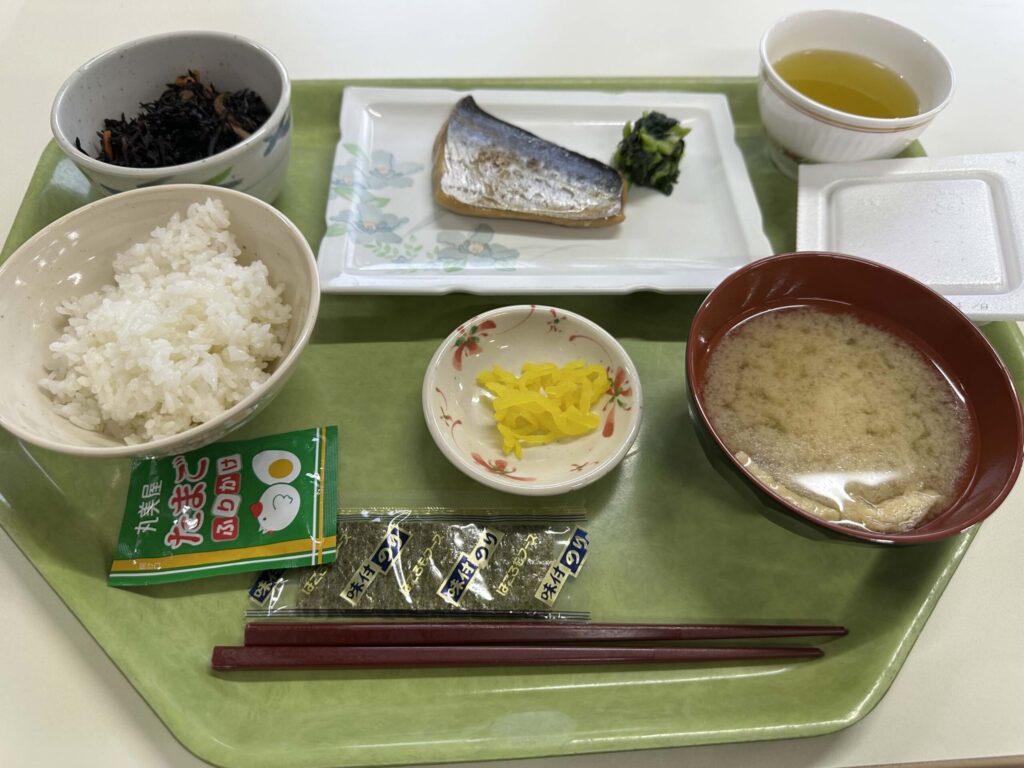

朝食(必ず納豆がありました) 600円

昼食 750円

夕食 1050円

食事はカレーの日もありました。あと、お昼は麺か定食かを選べました。(※2025年4月時点での価格になります。)

1日のだいたいのスケジュール

7:00 構内アナウンス…講義の集合場所とかの案内

7:10 ラジオ体操と首の運動。

そういえば、ラジオ体操だと首の体操まではカバーできていないんだなって、この時初めて気付きました。

7:15 朝食

8:20 講習室へ移動

〜 講習 〜 (昼食は12:10〜13:00、最終日だけ11:30〜12:00でした)

18:00 講習終了 そのまま夕食

17:00 入浴やら歯磨きやら

以降、その日の復習

0:30 就寝

私の場合はこんな感じでした。

講習

- 国家資格の講習なため「教科日程表」というスケジュールの通りにきっちり進みます。

- 缶詰講習です。ただ、要所で休憩が入るので集中力は割と持続します。

- 最初にちょっとしたオリエンテーションがあって、自己紹介などをしますが、ほぼ交流する余裕はありませんでした。3日目の実習でその時に少し話す程度でした。(修了試験のないコースだと、講習の後にちょっとした交流会をやるようです。)

- 4日間コースでしたが、2日目に1つ目の修了試験、4日目に2つ目の修了試験があって、深夜2時くらいまで部屋の明かりがあちらこちら点いていたので、みんな結構勉強していた模様。

- 15時のコーヒーブレイクではドリンクが一本無料でもらえます。(受講費に入っているので、実質自分のお金で前払いしているだけですが)

- 筆記用具に蛍光ペン(2色くらい欲しい)、ボールペンは3色(赤、青、緑)があると良いかも。付箋もあると便利。

- 試験は鉛筆なので、シャーペンないし鉛筆と消しゴムは必要。

講習の教本たち(これ手提げのまま持ち帰るの大変だったので、カバンとかは余裕持たせたほうがいいです)

試験

試験方式は、多肢選択式の5択。マークシートではなく、答案用紙に記号とかを書く形式でした。

- 職業性疾病(2日目):10問

- 労働衛生工学(4日目):20問

合格基準:それぞれが5割以上の点数が取れており、2つの合計が6割を超えていること

(ちなみに、落ちてしまった場合には後日電話があって、その指示に従うそうな。再試験とかなのかな?)

トータルのかかった費用(目安)

うろ覚えになってしまっている部分があるので、「約」と表記したところはどんぶり勘定です。

- 郵送費(返信用封筒切手代を含む):約1,000円

- 講習費:99,000円

- 食事代:約10,000円

- 交通費:約10,000円

- 免許申請費(郵送、返信用封筒切手代、収入印紙):約2,500円(内:収入印紙代は1,500円)

合計:約122,500円

持ち物

一部重複しますが、持ち物として改めてまとめます。

基本は、『受講のしおり』というものが送られてくるので、それに則って準備していただければ大丈夫です。そこに記載がなく、あったら良かったなと思ったものだけ記載します。

- 現金(食堂とか自販機が現金オンリー)

- 蛍光ペン(2色くらい欲しい)と付箋

(他に、3色ボールペンがあると便利 → 絵で説明してくれる講師が居るため) - ノート

- 鉛筆(またはシャーペン)と消しゴム 【試験用】

- 教材が入るリュック(持ち帰るとき)

- マスクとかのど飴(部屋のエアコンがむかしの設備なので極端で乾燥しがち)

感想

講習のお値段は高いし、衛生工学衛生管理者の資格自体の価値がその値段に見合っているかどうかを問われると、なんとも言えない気もしますが、私は講習に行って良かったなと心から思いました。

缶詰で勉強だけをひたすらするという場面もなかなかないですし、同じ資格を目指す方々と謎の仲間意識も芽生えるし勉強には最適な環境でした。(ほぼ挨拶しかしておりませんが…。)

何よりも、労働安全衛生の世界で長年実績を積まれて来られた講師の方々の話を聞けるというだけでも値段が高くても仕方がないのかもなぁと思ったり。

講習の内容は、シンプルに面白いと思える部分もあれば難しくて焦る部分もあり、また、医師が学会で見るようなセンシティブな事故や症状の事例だったり、非常に重たくて滅入ってしまうような話もあったりで、やはり国家資格に相応しいとも言える重厚な内容でした。

安全衛生って、本当に長い年月をかけて今の形になっているんだなと改めて思わされただけでなく、多くの方々の命の上に今の産業や文明が成り立っていることをひしひしと痛感し、なんというか「生きる」ということを深く考えさせられる良き機会となりました。

.webp)