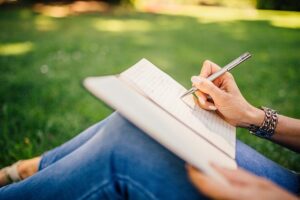

スマートフォンやパソコンが普及し、手で文字を書く機会が減っています。とはいえ、手書きには思考力や記憶力を飛躍的に高める力があることが分かっています。

手を動かしながら書くことで、脳の複数の領域が刺激され、情報の定着や発想力が向上するだけでなく、目標達成力や感情の整理にも役立ちます。デジタル時代だからこそ、手書きの持つ効果を活かせば、より充実した学びや生活が実現できるかもしれません。

本記事では、手書きが脳に与える驚くべき影響や、デジタルとの違い、日常での活用法について、科学的根拠を交えながら詳しく解説します。

手書きが脳に与える驚くべき効果

デジタル化が進む現代において、手書きは単なる記録手段としての役割を超え、脳を活性化し、思考力や創造力を高めることが分かっています。スマートフォンやパソコンの普及により、手書きの機会が減少していますが、その価値は科学的にも証明されています。

ここでは、手書きが脳全体に与える影響について、記憶力だけでなく、思考の整理や創造的な発想を生み出す効果に注目して解説します。

脳の複数領域を同時に活性化する

文字や図などの手書きをする際、脳のさまざまな領域が連携して活動します。特に、次の3つの領域が深く関わっています。

- 前頭葉(思考や計画、判断を司る)

- 運動野(手の動きを制御する)

- 視覚野(文字を認識し、形を処理する)

これらの領域が同時に働くことで、脳のネットワークが活性化し、情報を整理しやすくなります。

さらに、スタンフォード大学の研究によると、手書きでブレインストーミングを行うと、タイピングよりも多様で独創的なアイデアが生まれやすいことが確認されています。これは、手書きが思考の柔軟性を高め、創造力を刺激するためと考えられています。

思考の整理と問題解決能力の向上

手書きは、考えを視覚化することで、思考を整理し、問題解決能力を高める効果があります。

- 情報の構造化:書くことで、考えが明確になり、物事の関係性を把握しやすくなります。

- 思考の外在化:頭の中にある抽象的なアイデアを具現化することで、次のアクションを決めやすくなります。

- 発想の広がり:紙とペンを使うことで、図や矢印を用いた自由な発想が可能になり、新しいアイデアが生まれやすくなります。

例えば、ビジネスの場面でも、手書きのメモやマインドマップを活用することで、複雑なプロジェクトの課題を整理し、解決策を見つけやすくなることが報告されています。

集中力と注意力を高める

手書きは、集中力を維持するのにも効果的です。

- 手を動かすことで、注意が分散しにくくなる

- 物理的な書き込みにより、情報に意識を向ける時間が長くなる

特に、スマートフォンやパソコンでは、通知やアプリによる注意の分散が問題になりますが、紙に手書きすることで、目の前の作業により深く没頭できるのです。

手書きは脳を活性化し、思考力を鍛える手段となる

手書きには、脳の広範囲を刺激し、創造力を高め、集中力を向上させる効果があります。デジタルツールが主流の時代だからこそ、手書きの価値を見直し、日常生活や仕事に活用することが重要です。

次のセクションでは、手書きが記憶力をどのように向上させるのか、そのメカニズムを詳しく解説します。

記憶力が劇的に向上!手書きのメカニズムとは?

手書きは、記憶を定着させる強力な学習ツールです。多くの研究で、手書きが記憶の保持率を向上させ、学習効果を高めることが証明されています。デジタル化が進んだ現代では、キーボード入力やフリック入力、はたまた音声入力が主流になりつつありますが、手書きには脳の記憶メカニズムに直接働きかける重要な役割があります。このセクションでは、手書きがどのように記憶力を向上させるのかを詳しく解説します。

記憶の定着プロセスと手書きの関係

人間の記憶は、短期記憶から長期記憶へと移行する過程で強化されます。

情報を目にしただけでは、一時的にしか覚えられません。しかし、手書きをすると、脳の複数の領域が同時に活性化し、情報がより深く処理されるため、記憶に定着しやすくなります。

記憶における3ステップ

- 符号化(エンコーディング)

- 情報を脳が処理し、意味を持たせるプロセス

- 手書きでは、自分の言葉で要点をまとめることで、符号化が強化される

- 保持(ストレージ)

- 情報を一時的または長期的に蓄積するプロセス

- 手書きによる視覚・触覚・運動の刺激が、記憶の保持を助ける

- 想起(リトリーバル)

- 必要なときに記憶を呼び出すプロセス

- 書く動作が「運動記憶」として残り、想起の手がかりになる

ノルウェー科学技術大学の研究では、手書きで学習した学生の方が、キーボード入力で学習した学生よりも記憶保持率が高かったことが示されています。これは、手書きが記憶の符号化を促し、情報を深く処理するためと考えられています。

視覚・触覚・運動の刺激が記憶を強化する

手書きが記憶を強化する理由の一つに、複数の感覚を同時に使うことが挙げられます。

| 感覚の種類 | 手書きによる影響 |

|---|---|

| 視覚 | 文字や図の形が記憶に残り、情報を整理しやすくなる |

| 触覚 | ペンの圧力や紙の感触が脳に刺激を与え、記憶の手がかりとなる |

| 運動 | 書く動作そのものが「運動記憶」となり、情報の想起を助ける |

特に、脳の運動野が活性化することで、記憶が定着しやすくなるという研究結果もあります。

カリフォルニア大学とプリンストン大学の研究では、手書きでノートを取る学生の方が、タイピングでノートを取る学生よりも試験成績が高かったことが確認されています。これは、手書きが単なる情報の記録ではなく、思考を伴うプロセスとなるからです。

手書きの「書く速度」と記憶の関係

タイピングに比べ、手書きはどうしても時間がかかります。しかし、この「書く速度の違い」が記憶に大きな影響を与えることが分かっています。

- タイピング:速く入力できるが、情報をそのまま写すことが多く、理解が浅くなりがち

- 手書き:書くスピードが遅いため、要点を選び、考えながら記録することが求められる

この「思考を伴う書き方」が、記憶の符号化を促進し、学習効果を高めます。

実際、手書きのノートを見返すことなく試験を受けた場合でも、タイピングで記録した学生よりも成績が良かったという研究結果があります。これは、手書きの段階で情報が深く処理され、記憶に残りやすくなっていたためと考えられます。

記憶を定着させる手書き学習の実践法

要点をまとめながら書く

- 単に書き写すのではなく、自分の言葉でまとめる

- 重要なキーワードを強調しながら書くと、記憶に残りやすい

マインドマップや図を活用する

- 関連する情報をつなげて整理することで、記憶の定着を助ける

- キーワード同士を線で結ぶと、より効果的

「書いて、話す」を組み合わせる

- 書いた内容を声に出して説明すると、記憶の強化につながる

- 教科書や参考書を読むだけでなく、「手書き+音読」を組み合わせると定着率が向上

反復学習を取り入れる

- 学習した内容を1日後・1週間後・1か月後に手書きで再確認する

- 繰り返し書くことで、長期記憶として定着しやすくなる

コロンビア大学の実験では、試験前に手書きでノートを見直した学生の方が、キーボードでノートを見直した学生よりも、学習内容を長期間保持していたことが報告されています。

手書きを活用して記憶を最大限に定着させる

手書きは、情報の定着を助け、学習効果を飛躍的に高める手段です。

特に、視覚・触覚・運動の複数の感覚を活用することで、記憶の保持力を向上させることができます。

デジタルツールが普及する現代においても、手書きを学習や仕事に取り入れることで、より効率的に記憶を定着させ、深い理解につなげることが可能となります。

次のセクションでは、手書きが目標達成力を向上させる理由と活用方法について解説します。

目標達成力が高まる!手書きのパワーを活用しよう

目標を立てても、なかなか実行に移せない、途中で挫折してしまう――このような経験は誰にでもあるはずです。しかし、「手書きで目標を記録する」だけで、達成率が大幅に向上することが分かっています。

デジタルツールが発達した現代でも、紙とペンを使った手書きの習慣が、意志の力を強化し、行動を継続する大きな助けになります。このセクションでは、手書きが目標達成に与える影響と、実践的な活用法について詳しく解説します。

手書きが目標達成を助ける理由

手書きで目標を書き出すことが、目標達成に効果的な理由は、「書く」という行為が脳に与える影響にあります。

書くことで目標が明確化される

- 頭の中で考えているだけでは、目標は漠然としたままになりがちです。

- 実際に手書きすることで、目標が視覚的に整理され、達成すべきことが具体化されます。

- 例えば、「ダイエットを頑張る」ではなく、「1か月で3kg減量するために、毎日30分のウォーキングをする」と書くことで、行動が明確になります。

脳の活性化により、行動が促進される

- 手書きは、脳の「行動を司る領域」を刺激することが分かっています。

- 目標を手で書くことで、脳が「これは重要な情報だ」と認識し、意識の中で優先順位が高くなります。

- これにより、「やらなければ」という意識が強まり、実際の行動につながりやすくなります。

目標達成へのモチベーションを維持できる

- 手書きのリストを定期的に見返すことで、目標を意識し続けることができます。

- 「やるべきこと」が視覚的に整理されていると、達成に向けた意識が継続しやすくなります。

- 実際、目標を書き出すことで、達成率が42%向上するという研究結果もあります。

手書きの目標管理が効果的な理由(科学的根拠)

手書きによる目標設定が有効であることは、科学的な研究でも示されています。

目標を書くだけで達成率が上がる

カリフォルニア大学の調査によると、目標を手書きで記録したグループは、記録しなかったグループに比べて達成率が42%高かったことが明らかになっています。これは、手書きによって目標が意識の中に定着し、行動に移しやすくなるためと考えられます。

ドミニク効果(目標達成の連鎖)

心理学では、「小さな成功体験が積み重なることで、大きな目標も達成しやすくなる」現象をドミニク効果と呼びます。手書きのTo-Doリストを活用することで、一つずつタスクをこなす達成感が積み重なり、モチベーションが持続しやすくなります。

目標達成力を高める手書きの活用法

手書きの習慣を取り入れることで、目標達成力をさらに高めることができます。

① 目標を具体的に書く

- 「何を」「いつまでに」「どうやって」達成するかを明確にする

例:「読書を習慣化する」ではなく、「毎日30分、寝る前に本を読む」 - 数値や期間を明確にすることで、行動しやすくなる

② 「小さな目標」から書き出す

- 「いきなり大きな目標を書く」とハードルが高く感じ、挫折しやすくなる

- まずは小さなタスクを書き、それをクリアすることで、達成感を得る

- 例:「週3回運動する」の前に、「まずは10分のウォーキングから始める」と書く

③ 進捗を記録する

- 目標の達成度を「手書きで」記録することで、達成感が得られる

- 日々の進捗を書き留めることで、努力の積み重ねが目に見えて分かる

- 例:「できたこと」をチェックする習慣を作る

④ 目標の振り返りを習慣にする

- 毎週、目標を見直し、進捗を確認する

- 修正が必要なら、新たな計画を書き加える

- 「なぜできなかったのか?」も書き留めることで、次回の行動につながる

手書きで記録を残すことで、「達成感」と「継続の意識」が高まり、行動を続けやすくなります。

手書きで達成率を上げる「成功者の習慣」

多くの成功者が、手書きを活用して目標を達成していることも注目すべき点です。

- リチャード・ブランソン(ヴァージングループ創業者)

「アイデアを書き留めることで、実現可能なプランに変えられる」と手書きノートを活用 - ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)

手書きのメモを頻繁に見返し、目標の進捗を確認 - オプラ・ウィンフリー(テレビ司会者・起業家)

日々の目標を手書きし、自身の成長を可視化する習慣を持つ

彼らの共通点は、目標を「書く」ことで意識を高め、それを行動につなげている点です。

手書きを取り入れて目標を確実に達成する

目標を立てても、実行に移せないことは珍しくありません。しかし、「手書きするだけ」で目標の明確化、意識の向上、行動の継続が可能になります。デジタル化が進む現代だからこそ、手書きの効果を活かし、目標達成のためのツールとして活用してみてはいかがでしょうか。

次のセクションでは、手書きが感情の整理やストレス軽減にどのように役立つのかについて詳しく解説します。

心を整理する!手書きで感情コントロール

現代社会ではストレスを抱える機会が増え、感情をコントロールすることが求められています。

そんな中、手書きには、気持ちを整理し、ストレスを軽減する特別な効果があることが分かっています。

デジタルツールで素早くメモを取る時代だからこそ、手で書くことで心を落ち着かせ、感情を整理する習慣が大切です。

このセクションでは、手書きが感情整理に与える影響と、実践的な活用法を解説します。

手書きが感情を整理し、ストレスを軽減する理由

「書く」という行為は、単なる情報の記録ではなく、脳の感情処理にも関与しています。

書くことで感情を整理し、ストレスを軽減する

- 気持ちを言語化することで、感情を客観視しやすくなる。

- 例えば、怒りや不安を書き出すと、それが単なる一時的な感情であることに気づき、気持ちが落ち着く。

- 書き出すことで、感情が「外に出る」ため、頭の中でグルグル考え続けることが減る。

手を動かすことでリラックス効果が得られる

- 書く行為には一定のリズムがあり、自律神経を整える効果がある。

- 実際に、手書きを習慣化している人はストレス耐性が高いという調査結果もある。

科学的に証明されたストレス軽減効果

心理学者ジェームズ・ペネベーカーの研究によると、手書きで感情を書き出すだけで、ストレスレベルが低下することが確認されている。

特に、ストレスが高いときほど、手書きによる感情表現が精神的な安定につながる。

感情を整理するための手書きの活用法

モーニングページ(朝に気持ちを書き出す)

- 朝起きてすぐに、頭に浮かんだことを自由に書き出す。

- 考えを言葉にすることで、頭の中をクリアにし、1日のスタートがスムーズになる。

感情ジャーナリング(1日を振り返る)

- 1日の終わりに、「今日の出来事」と「感じたこと」を手書きで記録。

- 特に、「良かったこと」「感謝したこと」を書くと、ポジティブな思考習慣が身につく。

3行日記(手軽に継続できる)

- 毎日「3行だけ」日記を書く習慣。

- 短い文章でも、気持ちを整理する効果が得られる。

- 例:

- 「今日は晴れて気分が良かった」

- 「仕事で少しミスしたけど、上司がフォローしてくれた」

- 「明日は朝に運動する予定!」

感情を「見える化」するフリースタイル手書き

- 言葉だけでなく、矢印や図、吹き出しを使いながら気持ちを書き出すのも有効。

- 「何に悩んでいるのか」「何が気持ちを揺らしているのか」を整理しやすくなる。

手書きの習慣を取り入れることで、感情のコントロールがしやすくなり、ストレスを軽減できます。

手書きによる感情整理の心理的メリット

自己理解が深まる

- 感情を書き出すことで、「自分が何を感じているのか」 を明確にできる。

- 自己理解が深まることで、人間関係のストレスも軽減できる。

気持ちのリセットができる

- モヤモヤや不安を書き出すと、気持ちの整理がつきやすくなる。

- 書くことで「過去にとらわれる」時間を減らし、前向きになれる。

創造性が高まる

- 書くことで、思考が整理され、新しいアイデアが生まれやすくなる。

- 創造的な仕事や趣味において、手書きの習慣は非常に役立つ。

手書きを活用して、心の安定を手に入れよう

感情のコントロールは、日常生活において非常に重要です。

手書きを習慣化することで、ストレスを軽減し、心を落ち着かせる力を養うことができます。

次のセクションでは、デジタル時代における手書きの学習効果について詳しく解説します。

デジタル時代でも大切!手書きの学習効果

スマートフォンやタブレット、PCが普及し、学習やメモの多くがデジタル化しています。しかし、手書きにはデジタル入力にはない学習効果があり、科学的にもその優位性が証明されています。

デジタルツールを活用しながらも、手書きを取り入れることで、学習効果を飛躍的に高めることができます。このセクションでは、手書きが学習にもたらすメリットと、効果的な活用法を詳しく解説します。

手書きが学習に与える科学的メリット

手書きが学習に効果的な理由は、脳の認知機能を最大限に活用するからです。

記憶の定着が促進される

- 手書きは、情報を単に記録するのではなく、「理解しながら書く」プロセスを伴います。

- 視覚・触覚・運動の3つの感覚を使うため、情報が長期記憶に定着しやすくなる。

- 研究では、手書きでノートを取る学生は、タイピングでノートを取る学生よりも試験成績が向上することが確認されています。

思考力が鍛えられる

- タイピングは「情報をそのまま写す」作業になりがちですが、手書きは「要点を整理しながら書く」ことが求められます。

- そのため、手書きのノートはただの記録ではなく、考えを深め、論理的に整理するツールとしても機能します。

集中力が向上する

- デジタル機器は通知やSNS、他のアプリによる「注意の分散」が起こりやすいですが、手書きは1つの作業に没頭しやすくなります。

- 紙とペンを使うことで、情報に対する意識を高め、より深い学習が可能になります。

デジタル vs 手書き:どちらが学習に適しているのか?

デジタルツールには、検索のしやすさや整理の便利さといった利点もあります。しかし、「記憶に残る学習」や「深い思考」を求めるなら、手書きのほうが効果的です。

| 比較項目 | 手書き | デジタル |

|---|---|---|

| 記憶への定着 | ◎ 長期記憶に残りやすい | △ 情報の記録はできるが、定着しにくい |

| 思考の整理 | ◎ 脳を活性化し、考えながら記録できる | ○ 素早くメモを取れるが、深い理解はしにくい |

| 集中力 | ◎ 書く行為に集中しやすい | △ SNSや通知の誘惑が多い |

| 情報の管理 | ○ 紙のノートは整理が必要 | ◎ 検索・クラウド保存が容易 |

結論として、記憶や思考を深めるなら「手書き」、情報の整理や検索には「デジタル」と、目的に応じて使い分けることが重要です。

効果的な手書き学習の取り入れ方

ノートは「要約と図解」で書く

- 長文を書き写すのではなく、要点をまとめることが重要。

- 矢印や図を活用し、情報を関連付けながら書くと、より記憶に残りやすくなる。

手書きとデジタルを組み合わせる

- 手書きで思考を整理し、デジタルで保存・共有すると、効率的な学習が可能。

- 例えば、手書きノートを写真で保存し、検索しやすいようにデジタル化するのも効果的。

「書く→話す→書く」のサイクルを作る

- 学んだ内容を手書きし、それを声に出して説明することで記憶が強化される。

- その後、もう一度手書きでまとめることで、学習内容がより深く定着する。

復習時に「手書きで思い出す」

- ノートを見返すだけでなく、白紙に要点を書き出すことで、学習の定着度が上がる。

- 「1日後、1週間後、1か月後」に復習することで、長期記憶に残りやすくなる。

手書きを活かした学習法の実例

実際に、多くの教育機関や学習者が「手書きを活かした学習法」を取り入れています。

- ハーバード大学の授業では、「手書きノートを推奨」し、深い思考を促すことを重視している。

- 医学部生の勉強法として、「紙に書きながら理解を深める」学習法が広く使われている。

- ノート術の専門家も、「手書きノートの活用が記憶力と創造力を高める」と推奨している。

これらの実例からも、手書きが学習の質を向上させる重要なツールであることが分かります。

デジタル時代でも「手書き」の価値を活かそう

デジタルツールの便利さを活用しながらも、手書きの学習効果を取り入れることで、記憶力や思考力を向上させることができます。

「記憶を深めたいとき」や「じっくり考えたいとき」は、ぜひ手書きを取り入れてみましょう。

まとめ:手書きを習慣化して、思考力・記憶力を高めよう

スマートフォンやPCが主流となった現代においても、手書きの価値は失われていません。むしろ、デジタル化が進むことで、手書きの持つ効果がより際立っています。

本記事では、手書きが脳に与える影響、記憶力の向上、目標達成力の強化、感情整理の効果、そして学習への活用法について解説してきました。

- 思考を整理し、創造的な発想を促す

- 記憶を強化し、学習の質を高める

- 目標を明確にし、行動を後押しする

- 感情を書き出すことで、ストレスを軽減する

大切なのは、「特別なスキルがなくても、すぐに始められること」です。紙とペンを使い、気軽に手書きを取り入れてみましょう。

手書きの習慣が、思考力や記憶力を向上させ、より充実した人生を実現する助けになるはずです。

あわせて読みたい:書くことシリーズ

記事の違い

| 要素 | 『手書きが脳を鍛える!・・・』 (科学的に深掘り) | 『書くことの驚くべき効果・・・』 (手書きのメリット全般) | 本記事 (記憶力・認知力向上) |

|---|---|---|---|

| 知れること | 手書きが脳にどのように影響を与えるかを、科学的に詳しく解説 | 手書きのメリットを幅広く紹介し、どんな良い影響があるのかを知れる | 手書きと記憶力・認知機能の関係に特化し、学習効果を深掘り |

| 特徴 | 脳の部位ごとに手書きの影響を整理し、デジタルとの使い分けも提案 | 手書きの良さを全体的に知れるが、科学的なメカニズムの説明は少なめ | 手書きが記憶を定着させる理由や、タイピングとの違いを説明 |

| おすすめの読者 | 手書きの脳科学的な仕組みを知り、学習や仕事に活かしたい人向け | 手書きが良い理由をざっくり知りたい人向け | 手書きで記憶力や認知力を高めたい人向け |

よくある疑問と解決策

手書きには多くのメリットがありますが、実際に取り入れようとすると、さまざまな疑問や課題が出てくることもあります。ここでは、よくある疑問や悩みに対する具体的な解決策を紹介します。

手書きは時間がかかるけど、本当に効果があるの?

▶ 解決策:短時間でも効果的な方法を取り入れる

手書きは確かにタイピングよりも時間がかかりますが、その分、記憶や思考の整理に大きな効果をもたらします。

短時間でも効果を得るために、以下の方法を試してみてください。

- 「3行日記」や「箇条書きメモ」 など、短く書く習慣を取り入れる

- キーワードや図解を活用 し、すべてを書き出すのではなく要点を絞る

- 復習時に手書きを活用 し、一度学んだ内容を要約する

手書きをすべての場面で使うのではなく、「深く考えたいとき」「覚えたいとき」に限定するのも良い方法です。

字が汚いのが気になってしまう…

▶ 解決策:「自分が読みやすければOK」と割り切る

手書きの目的は、美しい字を書くことではなく、「思考を整理し、情報を記憶に定着させること」 です。

字の美しさにこだわると、書くこと自体がストレスになり、習慣化が難しくなります。

- 自分が読めれば十分と考える

- 気になる場合は、少しゆっくり丁寧に書くことを意識するだけで改善できる

- 「マーカーで要点を強調する」「図解を活用する」など、文字以外の工夫を加える

手書きとデジタルはどう使い分ければいいの?

▶ 解決策:「手書きは思考の整理、デジタルは保存や共有」に分ける

手書きとデジタルは、それぞれ異なる強みを持っています。

| 活用シーン | 手書きが適している | デジタルが適している |

|---|---|---|

| 思考整理 | アイデア出し、ブレインストーミング | アウトライン作成、マインドマップ |

| 学習・記憶 | ノート、要点メモ、試験対策 | 参考資料の管理、検索 |

| 目標設定 | 目標リスト、手書きの進捗記録 | 進捗管理ツール、リマインダー |

| 情報整理 | 重要な考えのまとめ | データベース、タグ付け整理 |

「考えをまとめたいときは手書き」「長期保存が必要な情報はデジタル」といった形で、自分に合った使い分けを見つけることが大切です。

手書きの習慣が続かない…

▶ 解決策:「ハードルを下げ、気軽に書く習慣を作る」

手書きを続けるためには、「毎日◯分書く」など厳密なルールを決めすぎないことがポイントです。

続けやすい方法として、以下を試してみてください。

- 「書きたいときに書く」スタイルで始める

- すぐ手に取れる場所にノートやペンを用意する

- お気に入りのノートやペンを使い、書くこと自体を楽しむ

また、書いた内容を振り返ることで、「手書きしたことが役に立った」という実感が得られ、継続しやすくなります。

書いたものを見返さないと意味がないのでは?

▶ 解決策:「書くこと自体に意味がある」と考える

手書きのメリットは、単に「後から見返すための記録を作る」ことだけではありません。

書くことで脳が情報を整理し、記憶の定着が強化されるため、見返さなくても効果があります。

- 「考えを整理するために書く」と意識すると、書くだけで頭がスッキリする

- 必要なときにだけ見返せるように、ノートにインデックスをつけておく

- 短時間で振り返りやすい「マインドマップ形式」や「箇条書きメモ」を活用する

見返さなくても、書くことで得られる効果は十分にあるので、気軽に取り組んでみましょう。

手書きを活かして、より充実した生活を

手書きには、思考整理、記憶の定着、目標達成、感情整理など、さまざまな効果があります。

しかし、「時間がかかる」「字が汚い」「続かない」などの悩みを抱えている人も多いのが現実です。

本記事で紹介した解決策を参考にしながら、手書きを無理なく日常に取り入れてみてください。

手書きの習慣を作ることで、よりクリアな思考と充実した日々を手に入れることができるはずです。

.webp)