お葬式や法事の場で耳にする「お経」。

独特の響きを持ち、まるで呪文のようにも聞こえるお経ですが、その意味について深く考えたことはありますか?

そもそも、なぜ「お経を唱えるのか?」「お経に意味があるのか?」など、考え出すと様々な疑問が出てくるかと思います。

実は仏教には3000種類を超える経典が伝わっており、宗派ごとに重視するお経が異なります。こうした違いには、それぞれの教えの特色や、長い歴史の積み重ねが映し出されています。

この記事では、「お経とは何か」という基本的な問いからはじまり、代表的な経典の内容、宗派ごとの違い、さらには読経や写経がもたらす効果について、わかりやすく解説します。

仏教の教えに触れることは、日本文化の奥行きを知ることでもあり、いつもの暮らしの中で、自分の心に静かに目を向けるきっかけにもなります。呪文のようにしか聞こえなかったあの声の中に、自分自身と世界をつなぐヒントが隠れていることに気づけるかもしれません。

お経とは何か?──仏教の教えが込められた声の経典

お経とは、仏教の教えを伝えるために記された経典であり、ただ読むだけではなく、「声に出して伝える」ことに深い意味が込められています。

私たちが法事や葬儀で耳にするあの響きは、単なる儀式の音ではありません。釈迦の時代から何千年もの間、師から弟子へ、さらに民衆へと語り継がれてきた、声と言葉による祈りと学びのかたちなのです。

そこには、人の生死を見つめ、心を静かに整えるための知恵が詰まっています。

お経のその一節一節は、長い時間の流れとともに積み重ねられてきた“生きた教え”なのです。

お経を知る前に──仏教の基本を押さえる

お経の話を深めていく前に、そもそも「仏教とは何か」を簡単に確認しておきましょう。

仏教は、およそ2500年前にインドで生まれた釈迦(しゃか)の教えを起点とする宗教です。人間の「苦しみの原因」と向き合い、その苦しみから解放されるための方法を説いた思想体系でもあります。

日本には6世紀頃に伝来し、時代ごとの社会や文化に合わせて変化しながら、多様な宗派として受け継がれてきました。そうしたなかで、お経もまた、宗派ごとの教えや修行のあり方と深く結びついて発展していったのです。

お経の成立と歴史的背景

お経の始まりは、釈迦が弟子たちに説いた言葉です。当時のインドでは文字文化が十分に発達しておらず、教えは口頭で伝えられていました。釈迦の没後、弟子たちは集まり、記憶していた言葉を唱和しながら確認し合い、内容を整理しました。これが「結集(けつじゅう)」と呼ばれる集会であり、釈迦の教え(仏教)が体系的にまとめられていく大きなきっかけとなりました。その後、世代を経て文字に記録されることで、仏教は経典として伝わるようになりました。

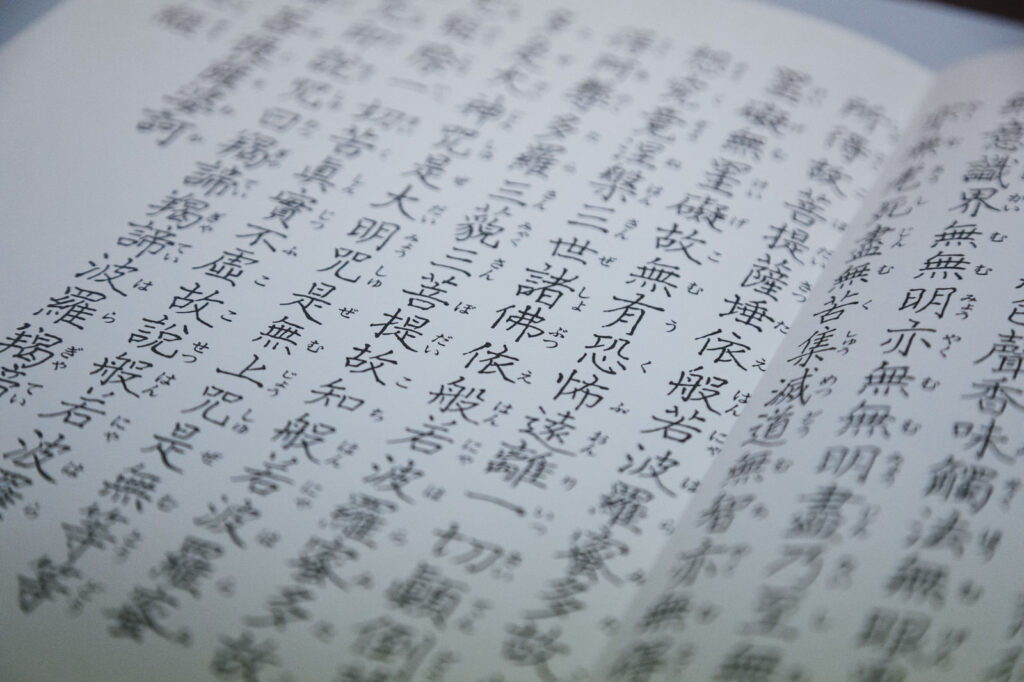

その後、整理された経典すなわちお経は、中国へと伝わる過程で漢訳されました。

日本には仏教伝来(6世紀ごろ)とともに伝えられ、漢文のまま読まれる一方で、時代とともに和訳や訓読も加えられていきます。

やがてお経は、寺院や家庭で日常的に唱えられる文化として根づいていきました。

私たちが今日耳にする「お経」は、この長い翻訳と伝承の歴史の上に成り立っているのです。

お経の役割

お経は、仏教の教えをただ記録した書物ではありません。

それは、教えを生きたかたちで伝え、人々の暮らしと心に働きかける多面的な役割を担っています。

教えを伝える“ことば”として

お経には、仏教の根本的な教えや人生の真理が記されています。

無常・苦・縁起・慈悲など、人間の苦しみに向き合うための視座を与えてくれます。

文字を読むこと、声に出して唱えることを通じて、私たちはその教えを内面に取り入れていきます。

祈りと供養の“儀式”として

法事や葬儀でお経が唱えられるのは、亡き人の冥福を祈るためです。これは、お経を唱える行為そのものが、亡くなった人のための功徳(くどく)を積む行為(=供養)だと仏教では考えられていることによります。

それと同時に、遺された人々の悲しみに寄り添い、死と向き合うための時間でもあります。

お経の響きは、「日常と非日常の境界をつくり出す時間」を生み出すのです。

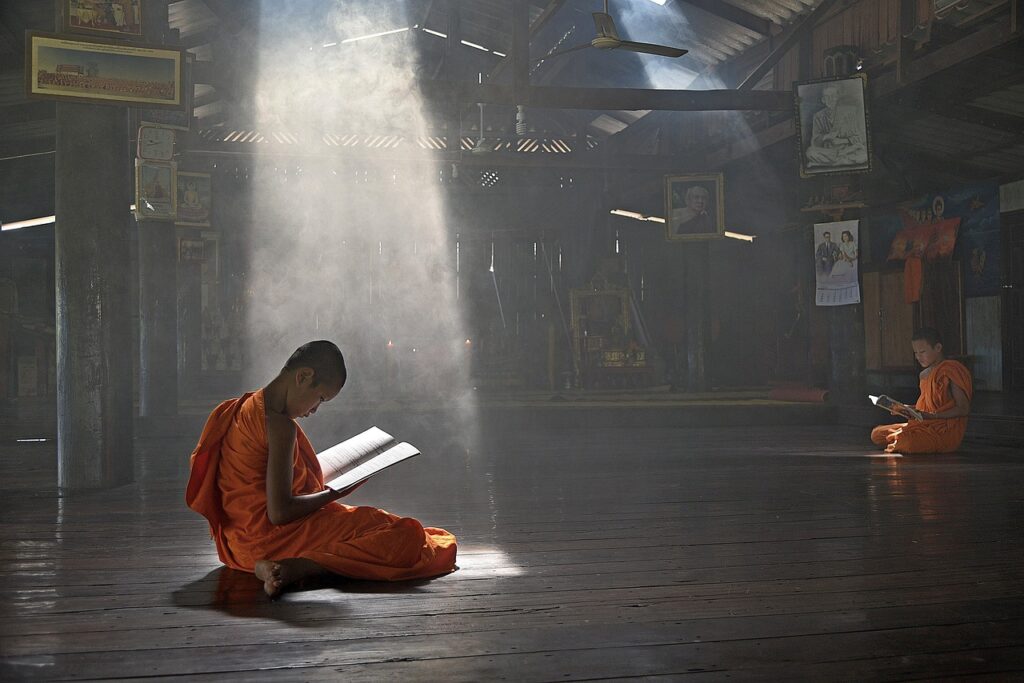

心を調える“行い(修行)”として

お経を読むことは、呼吸と声を使った心身の行です。

そのリズムや音の響きが、雑念を鎮め、心の静けさを取り戻す手段となります。

写経や黙読も含め、お経は瞑想に似た効果をもたらす修行法でもあるのです。

こうして見ていくと、お経は教えを学び、祈りを捧げ、心を調えるという仏教の核心を担うものであることがわかります。

読むこと・聴くことの意味

お経は自分で読むだけでなく、人の声を聴くことにも意味があります。

仏教では「聞法(もんぽう)」と呼ばれ、教えを耳で聞くこと自体が修行とされてきました。葬儀や法要でお坊さんの声に耳を傾ける時間は、亡き人を偲ぶだけでなく、自分自身の生や死、そして心のありように静かに向き合う機会でもあります。

読むことと聴くことの両方を通じて、仏教の教えを日々の心の在り方に結びつけるための修行なのです。

お経は日常と非日常を往還させる声

ここで見てきたように、お経は、仏の教えを伝える“ことば”であり、祈りや供養の場を支える“儀式”であり、そして心を調える“行い”でもあります。読むこと・聴くことを通じて、私たちはその教えを日々の在り方と結びつけてきました。

これらのことから、お経は複数の役割を担いながら、日本の暮らしや祈りのかたちを支えてきたものだとわかります。

こうしたお経の多くは、釈迦の教えを起点としつつ、時代や文化、宗派によって再解釈や再編がなされてきました。したがって、今日読まれるお経の中には、釈迦の時代には存在しなかった経典もありますが、それもまた仏教の知恵の広がりの一部として大切に伝えられています。

現在では、仏教において伝えられているお経は3000種類を超えるともいわれています。これは、仏教が多様な人々の悩みや問いに寄り添いながら、その教えを柔軟に広げてきたことの表れでもあります。

では、なぜこれほど多くのお経が存在するのでしょうか。次のセクションでは、その背景と仏教の広がりについて詳しく見ていきます。

お経はなぜこんなに多いのか?|3000種類を超える理由

仏教におけるお経は、その数と多様性において世界でも際立っています。

背景には、異なる時代・文化・人々の問いに応えるための教えの積み重ねがあり、日本に伝わっただけでも3000種類以上にのぼります。釈迦の教えを起点に、口伝から文書化、翻訳や地域ごとの適応、大乗仏教※の発展などを経て、数多くの経典が編まれてきました。一見すると複雑にも見えるこの広がりには、仏教の柔軟さと奥行きが映し出されています。ここからは、その多様化を生み出した背景を順に見ていきましょう。

なお、これから紹介する経典の多様化は、釈迦の没後に行われた「結集」による教えの整理を起点としつつ、その後の時代や地域ごとの伝承や解釈の広がりの中で生じていったものです。

※大乗仏教=仏教の発展形であり、個人だけでなく、すべての人びとや存在の救済を目指す教え

多様化の要因

お経が増えていった背景には、いくつかの歴史的な要因があります。

口伝から文書化へ──伝承が生んだ表現のゆらぎ

先ほども触れましたが、釈迦の教えはもともと文字ではなく、口頭伝承によって受け継がれていました。やがて「結集」と呼ばれる集会で教えが整理され、体系化の基盤が築かれます。

その過程でも語句や表現に微妙な差異が残り、地域や師弟関係によって伝え方が少しずつ異なっていきました。ただし、これらはまだ大きな隔たりではなく、後の世代に受け継がれる中でさらに枝分かれし、複数の伝承系統として本格的に多様化していったのです。

大乗仏教の形成と経典の展開

時代が進むにつれ、「すべての人々を救う」という理念を掲げる大乗仏教が登場します。これは、それまでの出家修行者を中心とした仏教に対し、在家信者も含めて広く救済の道を示す動きであり、菩薩(悟りを目指し他者を救う修行者)の修行や徳行、そして仏(すでに悟りを開いた存在)の功徳を説く新たな経典が次々と編まれる契機となりました。

こうして思想的な広がりが加わることで、従来にはなかった経典群が生まれ、仏教の教義や信仰の幅はいっそう豊かになっていきました。

翻訳と地域ごとの適応──文化に寄り添う経典の変容

仏教がインドから東アジアへ伝わると、経典は各地の言語や文化に合わせて翻訳・編集されました。とくに中国では紀元1世紀ごろから漢訳が本格化し、多くの経典が中国語に訳されます。その際、現地の思想や宗教的語彙に置き換えられることで、同じ教えでも表現や理解に違いが生まれました。

さらに、朝鮮半島や日本でも独自の読み方(訓読)や再構成が施され、儒教・道教・神道など在来の信仰と結びつきながら受容されていきます。その結果、同じ経典であっても地域ごとに多様な形態が生まれました。

八万四千の法門という考え方

仏教では「八万四千の法門」という表現があります。これは「人の悩みや性格の数だけ救いの方法がある」という意味で、実際に八万四千種類あるわけではありません。膨大なお経が存在することを象徴的に示す言葉であり、仏教が多様な人々に対応しようとした姿勢を表しています。

内容による分類

数ある経典は、大きく内容によって分類できます。

- 智慧(ちえ)を説く経典:仏教の核心である「空(くう)」の思想を伝える(例:般若心経)

- 仏や菩薩の功徳を讃える経典:特定の仏や菩薩の救いの力を説く(例:阿弥陀経、観音経)

- 因果応報や生死を扱う経典:善悪の報いや輪廻の仕組みを説く

- 修行法を示す経典:瞑想や布施、戒律など具体的な実践を解説する

このように整理すると、膨大なお経の中にも体系性があることがわかります。

お経の数が多いのは混乱の結果ではなく、時代や地域、人々の問いに応じて教えが重ねられてきた歩みの結果です。その多様さは、仏教が人々の暮らしや心に寄り添い続けてきたことを物語っています。

数ある経典の中には、とりわけ多くの人びとに読まれ、時代を超えて拠りどころとなってきたものがあります。次のセクションでは、日本で広く親しまれてきた代表的なお経を取り上げ、それぞれの特色を見ていきましょう。

よく読まれる代表的なお経4選|般若心経・阿弥陀経・法華経・華厳経

数千に及ぶお経の中には、日本で広く唱えられ、宗派を越えて親しまれてきたものもあります。その代表的なものに、ほぼすべての宗派で読まれる般若心経があります。加えて、阿弥陀経・法華経・華厳経なども、それぞれの宗派や地域で大切にされてきた経典として知られています。ここでは、それぞれの特色と内容を簡潔に見ていきましょう。

般若心経|空の思想を説く短い経典

般若心経(はんにゃしんぎょう)は、仏教の核心とされる「空(くう)」の思想を説いた経典です。全体で約260文字と非常に短く、宗派を問わず幅広く読まれています。

「すべてのものは実体がない」という真理を示し、人の不安や執着から解放される方法を説いています。短さゆえに暗唱しやすく、日常的に唱えられる代表的な経典です。

阿弥陀経|極楽往生を説く浄土系の柱

阿弥陀経(あみだきょう)は、浄土宗や浄土真宗で中心的に読まれる経典です。お釈迦さまが阿弥陀仏の極楽浄土について語り、念仏を唱えることで誰もが救われると説きます。

「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」という念仏の実践は、この経典の思想をもとに広まりました。死後の安らぎだけでなく、日々の信仰の支えとしても大切にされています。

法華経|普遍的な救いを示す大乗経典

法華経(ほけきょう)は、大乗仏教を代表する経典であり、天台宗や日蓮宗で重視されています。特徴は「すべての人が仏になれる」という普遍的な救いの思想です。

特に有名なのが「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」という題目で、この一句を唱えることで仏の教えに帰依する実践となります。人の平等と希望を説く点で、多くの人々の信仰のよりどころとなってきました。

華厳経|壮大な宇宙観と縁起の教え

華厳経(けごんぎょう)は、仏の悟りの境地を壮大なスケールで描いた経典で、華厳宗の根本経典とされています。内容は非常に長大かつ難解で、世界の調和や因果のつながりが哲学的に説かれています。

特に「縁起」の思想が強調され、あらゆる存在は互いに依存し合い、関わり合って成り立っていることを示します。華厳経は仏教の宇宙観を象徴する経典といえます。

これら4つの経典は、それぞれ異なる角度から人間の苦しみや救いに応える内容を持ち、長い歴史の中で多様に解釈され、今も学問や宗教実践の両面で研究と検討が続けられています。

ここでは、仏教を代表する経典を見てきましたが、実際にどの経典を重んじ、日常の読誦(どくじゅ)に取り入れるかは宗派によって異なります。次のセクションでは、それぞれの宗派によってどのようにお経が選ばれ、唱えられてきたのかを見ていきます。

宗派によって唱えるお経はどう違う?|浄土・禅・真言・法華の特徴

日本の仏教は、歴史の中で多くの宗派に分かれてきました。そのため、重んじる経典や修行のあり方にも宗派ごとの違いが見られます。その違いには、教義の解釈や信仰の広がりが反映されています。

ここでは、主な宗派ごとにどのようなお経が重んじられてきたのかを取り上げて見ていきましょう。

浄土宗・浄土真宗|阿弥陀仏への信仰

浄土宗と浄土真宗では「浄土三部経(阿弥陀経(あみだきょう)・無量寿経(むりょうじゅきょう)・観無量寿経(かんむりょうじゅきょう))」が重視されます。

念仏「南無阿弥陀仏」を唱えることで極楽往生を願う点は共通していますが、浄土宗は念仏に加えて修行や善行を重視するのに対し、浄土真宗は「阿弥陀仏の力による救い」を強調し、読経よりも信心を大切にします。

禅宗(曹洞宗・臨済宗)|坐禅とともに唱えるお経

禅宗の中心は坐禅ですが、読経も心を整える手段として実践されます。般若心経や金剛経、大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)などがよく唱えられます。

曹洞宗では和訳したお経を用いることもあり、葬儀では遺族にわかりやすい読経が行われるのが特徴です。臨済宗では木魚や鐘を使ってリズムを加え、音を通じて悟りの境地を表現します。

真言宗|密教儀礼と一体化した経典

真言宗では、空海(弘法大師)によって日本に伝えられた密教の経典が重んじられます。たとえば『理趣経(りしゅきょう)』や『大日経』は、密教の根本的な教えを示す経典です。読経は単独で唱えるのではなく、「真言(仏や菩薩の力を呼び起こすとされる短い言葉)」や「印契(手の形で宇宙の働きを表すしぐさ)」と組み合わせて行われ、儀礼全体の一部を成します。

真言宗の中心思想である「即身成仏(現世のこの身のままで仏となれる)」に基づき、経典を唱えることは単なる祈りや功徳積みではなく、修行の核心そのものとして位置づけられています。

日蓮宗|法華経と題目を中心に据える

日蓮宗は一貫して法華経を最も重要な経典と位置づけます。特に「南無妙法蓮華経」という題目を繰り返し唱えることを信仰の中心とし、誰もが平等に仏になれるという思想を広めました。

法華経は「すべての仏教の教えを包含する究極の経典」とされ、修行や信仰の軸として位置づけられています。鎌倉時代の社会不安の中で、人々に直接唱える形を示したことは大きな支持を集め、後の時代にも大きな影響を残しました。題目を唱えることで経典全体の功徳に触れられるとされ、在家信者にも受け入れやすい信仰形態として定着していきました。

宗派によって唱えるお経は異なりますが、その違いはいずれも人々が仏の教えに近づこうとする歩みを示しています。経典をどのように受け止め、唱えるか。この違いは、日本の宗教文化が多層的に発展してきた歴史を映し出すものでもあります。こうした背景は、やがて神道と仏教が結びついた「神仏習合」とも関わりを持ち、信仰のあり方を豊かに形づくってきました。

宗派ごとに重んじるお経の違いは、日本の仏教が多層的に発展してきたことを映し出しています。こうした伝統は、現代の私たちの生活の中にも形を変えて息づいています。次のセクションでは、お経がどのように暮らしや社会と関わり続けているのかを見ていきましょう。

お経と現代生活の関わり

お経は歴史と宗派の枠を超えて、現代の生活の中でも息づいています。法事や年中行事を通じて誰もが触れる場面があり、また心の安定や学びの手段としても取り入れられています。ここでは、お経がどのように現代の暮らしと結びついているのかを見ていきましょう。

人生儀礼でのお経

葬儀や法事では、お坊さんが読経を行い、故人の冥福を祈ります。遺族にとっては心を整える時間となり、参列者にとっても故人を偲ぶひとときになります。お経は亡き人を供養するだけでなく、残された人々が区切りをつける支えとしての役割を果たしてきました。

年中行事や地域文化との結びつき

お盆や彼岸などの年中行事でもお経は欠かせません。お盆にはお坊さんが家々を回って読経する「棚経(たなぎょう)」があり、彼岸には寺院で彼岸会(ひがんえ)が営まれ、多くの人がお経を耳にします。また寺院の涅槃会(ねはんえ)や成道会(じょうどうえ)などの行事でも読経が行われ、地域社会の信仰や文化に深く結びついています。

現代に広がる学びと心のケア

近年では、写経や読経が「心を落ち着ける方法」として注目され、宗教的背景を持たない人々にも受け入れられています。文字を書くことや声に出すことによって集中が生まれ、瞑想やマインドフルネスに通じる効果を感じる人もいます。学びの対象として現代語訳で意味を知ろうとする動きも広がり、お経は今なお新しい形で人々の暮らしに取り入れられています。

お経は、葬送や年中行事といった伝統的な場面だけでなく、写経や心を整える手段としても取り入れられ、形を変えながら現代の暮らしに息づいています。これは、仏の教えが宗教儀礼にとどまらず、人の心のよりどころであり続けていることを示しています。

では、こうして受け継がれてきたお経が、人にどのような力をもたらすのか。次のセクションでは「お経に触れることで得られる効果」を具体的に見ていきましょう。

お経に触れることで得られる効果とは?|心の安定・人生の指針・自己対話に

お経は、歴史や宗派を超えて人々に受け継がれてきましたが、それは儀礼の言葉としての役割だけではありません。声に出し、耳で聴き、文字として書き写す営みは、今もなお人の心や暮らしに深く働きかけています。ここでは、その主な効果を整理してみましょう。

生き方の指針

まず、お経に触れることで釈迦の教えを知ることができます。

お経には、その思想をざっくりと表すと「苦しみは変化し、超えることができる」「執着を手放す」といった言葉が繰り返し説かれています。悩みや迷いに直面したとき、こうした言葉は心を支える道しるべとなってくれます。

心の落ち着き

お経を声に出して読んだり、耳で聴いたりすることで、自然と呼吸や心のリズムが整う効果が期待できます。

一定の響きや抑揚には安心感を与える作用があり、緊張や不安を和らげるためです。また、サンプル数は少ないものの、研究では、読経やマントラの唱和がリラックス状態をもたらし、α波やθ波が観察されることも報告されています。

朝の始まりや夜の静かな時間に触れることで、一日の切り替えにもつながります。

自己との対話を促す

お経を繰り返し読むことや、文字を書き写す写経は、自分自身と静かに向き合う時間を生み出します。

意味をすべて理解できなくても、その営みを続けることで、感情や思考を整理しやすくなり、自分の内面をより深く理解する助けとなります。

美と感性を育む

読経のリズムや声の響き、写経の文字の流れには独特の美しさがあります。それは修行にとどまらず、芸術的な体験として心に残り、感性を磨くことにもなります。

このように、お経に触れることで、自己との対話を促し、心を安定させる効果が得られます。

宗教儀礼を超えて、生きづらいこの現代を生きる私たちが穏やかな日々を送るための知恵として、釈迦の教えは今も息づいているのです。

その力をより確かに感じるためには、日々の暮らしの中でどう向き合うかが大切です。次のセクションでは、「読む・聴く・書く」といった具体的な方法を整理し、お経を学び親しむための実践的な手がかりを紹介していきます。

お経との正しい向き合い方|読経・現代語訳・写経のすすめ

お経は特別な場面だけで読まれるものではありません。誰もが日常に取り入れることができます。とはいえ、最初は「どう読めばよいのか」「意味が理解できない」と迷うことも多いでしょう。大切なのは、形式にとらわれず、自分に合った形で無理なくお経と向き合うことです。ここでは、そのための具体的な方法を紹介します。

声に出して読む

お経はもともと声で伝えられてきました。黙読よりも声に出して読むことで呼吸が整い、心が落ち着きます。意味をすべて理解できなくても、声を出す行為そのものに安らぎがあります。まずは『般若心経』のように短い経典から始めると、無理なく続けやすいでしょう。

耳で聴いて味わう

お経は自分で読むだけでなく、耳で聴くことでも心に響きます。一定のリズムや響きに身を委ねることで、安心感や落ち着きを得られます。慣れないうちは録音や映像教材を利用すると、声の調子や抑揚がつかみやすく、繰り返し聴くことで自然に自分の読み方にもつながっていきます。

YouTubeの活用なんかはオススメです。お坊さんが様々なお経をアップしてくれていますので。

わたし個人としては、般若心経を歌にして唱えるキッサコさんの動画が、お経の意味がわからなくても音として素敵なのでオススメです。

現代語訳で理解する

多くのお経は漢文で記されており、初心者には意味が難しく感じられることもあります。現代語訳付きの経典や入門書を併用すると、一つひとつの言葉の背景が見えてきます。意味を理解して読むことで、教えが自分の生活に結びつきやすくなります。

写経で書き写す

一文字ずつ丁寧にお経を書き写す「写経」は、静かに自分と向き合う時間をつくります。字の上手さは関係なく、筆を運ぶ過程そのものに心を整える力があります。寺院の行事としても、自宅での実践としても広く親しまれています。

お経に親しむ方法は「読む・聴く・理解する・書く」と多様です。大切なのは、正しくできるかどうかにとらわれず、自分に合った形で日常生活に取り入れてみることです。朝や夜の短い時間に読んでみたり、静かな場所で落ち着いて向き合ったりする工夫が、心地いい時間をもたらしてくれます。小さな実践を積み重ねることで、お経の言葉は日常に静かに息づき、心を支える力となっていくでしょう。

まとめ|お経を知ることは、意味を知り、文化と心に向き合うこと

お経とは、仏教の教えを伝えるために記された経典です。ただ書かれた文章を読むものではなく、声に出して唱えることに本質があり、古くから祈りや学びのかたちとして受け継がれてきました。

仏教には3000を超える経典が存在し、宗派ごとに重んじるお経は異なります。般若心経の「空」の思想、阿弥陀経が説く極楽往生、法華経の普遍的な救い、華厳経の縁起の教え──それぞれが時代や社会の中で、人々の問い(悩み、願い、救いなど)に応えてきた背景があります。そうした違いや広がりは、仏教が多様な価値観に寄り添いながら発展してきたことの証でもあります。

また、お経には「教えを学ぶ」「亡き人を供養する」「心を整える」といった複数の役割があります。読経や写経といった実践を通して、私たちは釈迦の教えを自らの内面に取り入れることができます。声に出して読むこと、耳を傾けること、意味を知ろうとすること──それぞれの方法は、自分自身と静かに向き合う時間を生み出してくれます。

最初は意味がわからなくても構いません。

お経の響きに触れてみることで、少しずつ心が整い、不安や迷いに対する手がかりが見えてくることもあります。日常の中で「読む・聴く・知る・書く」という小さなかたちから取り入れていくことが、暮らしのなかに静かな余白と学びをもたらしてくれるはずです。

お経に触れることは、宗教的な儀礼に限らず、自分の内面と文化の奥行きに目を向ける行いでもあります。

その行いを通すことで呪文のように聞こえていた声の中に、いまを生きる私たちの暮らしに、静かに届くヒントが見えてくるはずです。

よくある質問(FAQ)

お経にはどんな役割がありますか?

お経は、仏教の教えを伝えるための経典です。学びの手引きとしての役割に加え、葬儀や法要での供養、日常での心の安定など、多面的な機能を果たしています。

お経にはどのくらいの種類があるのですか?

仏教全体では3000種類以上の経典が伝わっており、「八万四千の法門」という表現に象徴されるように、多様な人々の悩みや状況に応じた教えが示されています。

日本で代表的なお経はどれですか?

般若心経・阿弥陀経・法華経・華厳経が特に広く知られています。いずれも異なる角度から仏教の智慧(ちえ)を示し、宗派を超えて人々に親しまれています。

宗派によって読むお経は違うのですか?

はい。浄土宗・浄土真宗では「浄土三部経」、禅宗では般若心経や金剛経、真言宗では大日経や理趣経、日蓮宗では法華経と題目など、宗派ごとに重視される経典は異なります。

お経を読むことでどんな効果がありますか?

読経は呼吸を整えて心を落ち着かせ、瞑想に近いリラックス効果をもたらします。また、人生への指針を与えたり、供養の手段として心を慰めたり、自分と向き合う時間をつくる実践にもなります。

.webp)