家でネットを使っているとき、なんとなくWi-Fiが遅い…そんな風に、思い当たる瞬間はありませんか?

もしかすると、それは近くで電子レンジを使っていたからかもしれません。

じつは、電子レンジとWi-Fiは「2.4GHz帯」という同じ周波数の電波を使っています。

つまり、レンジを使っていると、Wi-Fiの通信がうまくいかなくなることがあるんです。

「そんなことがあるの?」と感じた方も居ますでしょうか?

これには、きちんとした理由があります。

この記事では、電子レンジとWi-Fiの関係、通信トラブルの意外な原因、快適なネット環境をつくるためのヒントをご紹介します。

なぜか通信が遅い…その犯人、意外と身近に?

Wi-Fiが遅い、つながりにくい。そんなトラブルに悩まされたことはありませんか?

部屋を移動してもダメ、再接続しても直らない。原因がよくわからず、ストレスだけが残る──それは多くの家庭で起きている“あるある”です。

しかし、一見、Wi-Fiとは無関係に思えるあの家電が、実はトラブルの原因になることもあるのです。

そう。それは、「電子レンジ」。

実はこの家電、インターネットとは関係なさそうに見えて、Wi-Fiの通信に影響を与える代表的な存在なのです。

ここでは、そんな身近な電波トラブルの正体に迫ります。

Wi-Fiの不調、よくある「思い当たる場面」

- リビングで動画を再生した瞬間に、画面が止まる

- オンライン会議中に、音声がぶつぶつと途切れる

- 隣の部屋だとWi-Fiが急に不安定になる

こうした現象には、部屋の構造や機器の配置だけでは説明できない理由が潜んでいることがあります。

実は、何気なく使っている家電の動作が、通信環境に影響を及ぼしている場合があるのです。

意外な犯人、「電子レンジ」の正体

電子レンジは、食材を温めるために電波(マイクロ波)を発生させる家電です。

それがWi-Fiにどう関係するのか?──そのカギは「周波数帯」にあります。

電子レンジとWi-Fiは、同じ2.4GHz帯という電波を使っています。

つまり、見えないところで電波のぶつかり合いが起きているのです。

電波の知識は、暮らしに効く

「Wi-Fiが遅いのは、通信会社やルーターのせい」

そんなふうに考えてしまいがちですが、身近な環境を見直すだけで改善できるケースも少なくありません。

電子レンジとWi-Fiが“つながっている”という事実に気づくだけでも、通信トラブルの見方が変わるかもしれません。

実は同じ「2.4GHz」──電子レンジとWi-Fiの意外な関係

Wi-Fiが電子レンジの影響を受ける──

そう聞くと「そんなバカな」と思うかもしれません。しかし、それにははっきりとした科学的な理由があります。

キーワードは「周波数」。電子レンジとWi-Fiは、まさかの“同じ電波の通り道”を使っているのです。

電子レンジとWi-Fiが使っているのは「同じ周波数帯」

電子レンジが食べ物を温めるしくみは、マイクロ波(2.45GHz)と呼ばれる電波を使って、水分子を振動させることにあります。

一方、Wi-Fiの中でも最も広く使われている「2.4GHz帯」も、実はこの2.45GHzを含む範囲で通信を行っています。

つまり、完全に重なっているのです。

電子レンジの2.45GHzという周波数は、Wi-Fiが使う2.4GHz帯(およそ2.400〜2.4835GHz)のほぼ真ん中。

同じ道路をすれ違うのではなく、同じレーンで真正面からぶつかっているようなものなのです。

レンジはしっかりと遮蔽されてはいるものの、加熱中にごくわずかな電波ノイズが外に漏れ出すことがあります。

そしてそれが、ちょうど同じレーンを走るWi-Fi通信のじゃまをする…。

電子レンジが大型トラックなら、Wi-Fiは軽自動車のようなものでしょうかね。

大型トラック(電子レンジ)がちょっとふらついただけで、隣の軽自動車(Wi-Fi)があおりを食う──そんなイメージです。

すなわち、レンジを使っている間、その強い電波ノイズがWi-Fiの通信をかき消してしまうことがあるのです。

Wi-Fiには「5GHz」や「6GHz」もある

ここで一つ、気になる疑問が出てきます。

「Wi-Fiって、2.4GHzだけじゃなかったはず…」という点です。

その通りです。

実際のWi-Fiには以下のような周波数帯があります。

- 2.4GHz帯:最も普及している。遠くまで届きやすいが、家電との干渉が多い。

- 5GHz帯:通信速度が速く、干渉に強い。ただし、壁や床を越えるのは苦手。

- 6GHz帯(Wi-Fi 6E):最新の高速帯域。対応機器はまだ一部に限られる。

特に重要なのは、電子レンジの干渉を受けるのは2.4GHz帯だけだという点です。

5GHzや6GHzは周波数が異なるため、電子レンジの影響を受けにくく、通信も比較的安定します。

ただし、5GHzは壁や障害物に弱く、部屋をまたいだ通信には不向きなこともあります。

それぞれの帯域にはメリットとデメリットがあり、状況に応じて使い分けることがポイントです。

使っているWi-Fiの「帯域」で状況は変わる

Wi-Fiの不調が電子レンジの影響かどうかを見極めるには、自宅で使っているWi-Fiが2.4GHzなのか、5GHzなのかを確認するのが手っ取り早いです。

多くのルーターは、SSID(Wi-Fi名)に「2G」や「5G」などの表記を分けて表示しています。

もし、通信が遅くなる場面で電子レンジが動いているなら、そのWi-Fiは2.4GHz帯である可能性が高いと考えられます。

Wi-Fiと電子レンジが「まさかの同居人」だったという事実は、少し驚きかもしれません。

ですが、この関係を知っておくと、日常の通信トラブルの原因がぐっと身近に見えてくるはずです。

でも、Wi-Fiではご飯は温まらない──同じ周波数でもここが違う

電子レンジとWi-Fiが同じ「2.4GHz帯」を使っている。

では、「Wi-Fiの電波でも食べ物が温まるのか?」と考えたくなるかもしれません。

答えは、もちろんNO。

同じ周波数でも、出力やしくみがまったく違うからです。

このセクションでは、“周波数が同じ”というだけでは同じ働きにならない理由を見ていきます。

出力がまるで違う──豆電球とサーチライトの差

電子レンジの出力は500Wから1000Wが一般的。これは、内部の水分子を振動させて食材全体を加熱するために必要な強さです。

対してWi-Fiの出力は、おおよそ0.1〜0.5W程度。単位が違いすぎるほどの低出力です。

たとえるなら、Wi-Fiの電波は豆電球、電子レンジのマイクロ波はサーチライト。

どちらも“電磁波”という同じカテゴリには属していますが、出力が桁違いです。

サーチライトのような電子レンジは、分子を動かすだけの強い力を持ちますが、Wi-Fiはその1/1000以下。

つまり、Wi-Fiの電波では、分子をまともに動かすことすらできません。

空間設計と用途が根本的に違う

電子レンジは、金属製の密閉空間で電波を反射・共鳴させ、効率的に食品の水分を狙って加熱するよう設計されています。この空間構造とチューニングは、「温める」ことに特化しているのがポイントです。

一方、Wi-Fiは家中に情報を届けるための電波。特定の物質に反応させたり、共振を引き起こしたりするしくみはありません。

つまり、周波数は同じでも目的と使い方がまったく違うため、Wi-Fiではご飯は1ミリも温まりません。

| 比較項目 | 電子レンジ | Wi-Fi |

|---|---|---|

| 周波数帯 | 約2.45GHz(マイクロ波) | 2.4GHz / 5GHz / 6GHzなど |

| 出力(目安) | 500W〜1000W | 0.1〜0.5W(数百mW) |

| 目的 | 食材の加熱 | 情報の送受信(通信) |

| 動作環境 | 密閉された金属空間で反射・共振 | 空間全体に拡散 |

| エネルギーの影響 | 水分子を振動させ加熱する | 加熱作用なし、人体への影響なし |

同じ「2.4GHz」の電波でも、出力や用途、設計そのものがまったく違うことが分かります。

つまり、Wi-Fiでご飯が温まらないのは当然。両者は、たまたま同じ周波数を使っているだけの、まるで別物なのです。

Wi-Fiの電波って身体に悪くないの?

電子レンジとWi-Fiが“同じ電波”を使っていると聞くと、ちょっと不安に感じる人もいるかもしれません。

「毎日こんな電波を浴びていて大丈夫なの?」という疑問は、ごく自然なものです。

ここでは、Wi-Fiの電波が人体に与える影響について、科学的な視点から簡潔に整理します。

出力はごく微弱、健康に影響しないレベル

Wi-Fiの出力は一般的な家庭用ルーターでおよそ0.1〜0.5W程度。

対して、電子レンジは500〜1000Wが主流です。ざっくり1000倍の差があるともいえます。

さらに、電波の種類としてもWi-Fiは非電離放射線(non-ionizing radiation)に分類され、細胞のDNAを傷つけたり、発がん性をもたらしたりするタイプの放射線ではありません。

総務省やWHO(世界保健機関)などの国際機関も、現在の使用範囲においてWi-Fiの健康リスクは認められていないという立場を取っています。

国際的な安全基準で厳しく管理されている

Wi-Fiを含む無線機器は、各国の電波法や国際規格に基づいて、人体に影響を与えないレベルでしか使用できないよう厳しく制限されています。

たとえば、日本では「電波防護指針」に基づき、一定以上の出力や特定の周波数帯は一般利用が認められていません。

つまり、私たちが日常で使っているWi-Fi機器は、すべて安全基準をクリアした“合格済みの電波”なのです。

Wi-Fiの電波は、電子レンジと同じ周波数帯を使うとはいえ、目的も出力もまったく別物。

暮らしの中で普通に使うぶんには、健康への心配は無用です。

見落としがちなWi-Fiの天敵たち

Wi-Fiが遅い、つながりにくい──

そんなとき、ルーターの故障や電波の問題を疑うことが多いかもしれません。

でも、実は家の中にひそむ電子レンジ以外の“意外な犯人”が、Wi-Fiの邪魔をしているケースも少なくありません。

ここでは、見落とされがちだけれど影響が大きい“Wi-Fiの天敵たち”を紹介します。

同じ電波を使う仲間たち──Bluetooth、コードレス機器

電子レンジと同様に、2.4GHz帯を使う機器はWi-Fiと干渉する恐れがあります。

代表例はBluetooth機器。

ワイヤレスイヤホン、マウス、キーボード、ゲームコントローラーなどが同じ帯域を使うため、Wi-Fiと同時に使うと通信が不安定になることがあるのです。

また、コードレス電話機やベビーモニター、古い無線スピーカーなども要注意。

複数の機器が一斉に稼働すると、“電波の渋滞”のような状態になります。

電波の進路をふさぐ──金属・水・壁・USB3.0

Wi-Fiの電波は空気中を伝わりますが、遮蔽物に弱い性質も持っています。

たとえば、

- 金属製の棚や冷蔵庫:電波を反射・吸収して減衰させる

- 水槽や人体:水分が電波を吸収するため、遮蔽効果が高い

- 厚いコンクリート壁や床:特に5GHz帯では貫通が難しい

- USB3.0機器のノイズ:PCや外付けHDDの近くでは、2.4GHz帯に干渉することがある

これらは、Wi-Fiの性能を下げている要因なのに見過ごされやすい存在です。

増やしすぎ注意──中継機・メッシュWi-Fiの落とし穴

「通信が弱いなら中継すればいい」と考えて、中継機やメッシュノードを増やす人も多いかもしれません。

しかし、設置場所が悪いと、逆に速度が落ちることもあります。

- 中継機がルーターとの間で弱い電波しか受信していない

- ノード同士が近すぎて干渉し合ってしまっている

- ルーター→中継→端末と“遠回り”になる配置

こうした誤った運用では、せっかくの拡張機器が“ボトルネック”になる危険性もあるのです。

意外な足かせ──古い規格や混在環境

Wi-Fi機器の中に、旧式の通信規格(802.11b/g/nなど)を使っている端末があると要注意です。

それらがネットワークに接続されているだけで、全体の通信速度が引き下げられることがあります。

たとえば、

- ひとつだけ古いスマート家電がある

- 子ども用に渡した古いタブレットが常時接続されている

このような状況では、最新ルーターを導入しても真価を発揮できないことがあります。

ネットワークに接続する機器の見直しも、安定化のために有効です。

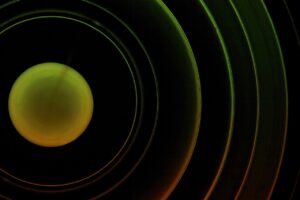

周囲とぶつかっている?──Wi-Fiチャンネルの混雑

Wi-Fiは、電波という道路の上を走るたくさんの車のようなものです。この道路には、いくつかの「車線(チャンネル)」があります。

特に、よく使われる2.4GHz帯の道路は、使える車線の数が限られています。もし、近所のWi-Fiがみんな同じ車線を使ってしまうと、道路が渋滞して、あなたのWi-Fiの車のスピードも遅くなってしまうのです。

その場合には、ルーターの設定画面から、空いている別の車線に手動で変更することができます。少し手間はかかりますが、これだけでWi-Fiがスッと快適になることもあるので、試してみる価値はあります。

Wi-Fiが不安定な原因は、割と身近なところにあったりすることが少なくありません。

日常の何気ない環境が、通信の邪魔をしていることもある──それを知っておくことが、快適なネット生活送るうえでは欠かせません。

今日からできる、ちょっと賢いWi-Fi環境の整え方

Wi-Fiの不調は、必ずしも回線や機器のせいとは限りません。

身のまわりの環境や機器の使い方を見直すだけで、通信状況がぐっと改善されることもあります。

このセクションでは、専門知識がなくてもすぐ実行できる「Wi-Fi改善の工夫」を紹介します。

ルーターの設置場所を変えるだけでも変わる

ルーターの置き場所は、Wi-Fiの届きやすさに大きく影響します。

- 床や家具の裏に置かず、できるだけ高くて開けた場所に設置する

- 壁や金属製の棚、家電の近くを避ける(特に電子レンジや冷蔵庫)

- 中心的に使う部屋のなるべく中央寄りに配置する

電波は目に見えない分、環境のちょっとした変化が結果を大きく左右します。

2.4GHzと5GHzを正しく使い分ける

Wi-Fiの周波数帯には特徴があります。場面によって使い分けるだけで、快適さが変わります。

- 2.4GHz帯:障害物に強く、広範囲に届きやすいが、干渉に弱い

- 5GHz帯:通信速度が速く安定しているが、壁や床を越えにくい

リビング全体に届かせたいなら2.4GHz、

オンライン会議やゲームで安定性を重視するなら5GHzがおすすめです。

ルーターによっては「2G」「5G」とSSIDが分かれていることもあるので、接続先を切り替えて試してみましょう。

接続機器と通信環境を定期的に見直す

Wi-Fiに接続している機器が多すぎると、通信が分散して不安定になります。

- 長く使っていないスマート家電や古い機器は、接続をオフにするか削除する

- 古い端末(11b/gなど)を最新機器と混在させない

- 複数のデバイスが同時に通信している場面(動画視聴+ゲーム+会議)では帯域が奪い合いになる

ルーターの管理画面を開けば、今どの機器がつながっているかを確認できます。「つながってるけど使っていない」機器が意外と多いことに気づくはずです。

中継機・メッシュWi-Fiは「配置」が命

Wi-Fiの電波が届きにくい場所には、中継機やメッシュWi-Fiを使うのが効果的です。

ただし、どこに置くかで効果が大きく変わるので注意が必要です。

- 中継機はルーターのすぐ近くではなく、ちょうど中間地点に

- ノード同士が近すぎると干渉するため、少し距離をとって設置する

- 壁越しや収納棚の中など、電波が遮られる場所は避ける

単に「電波を伸ばす」のではなく、“強い電波を次へつなぐ配置”を意識することが大切です。

通信が不安定なときほど、「設定を変える」前に身の回りをちょっと見直すだけで解決するケースは少なくありません。電波の特性を知り、環境を整えるだけで、Wi-Fiはもっと快適になります。

まとめ|知って得する、電波と暮らすヒント

電子レンジとWi-Fiが同じ周波数帯を使っていたり、Bluetoothが通信を邪魔していたり。

一見無関係に見える家電どうしが、目に見えない“電波の道”でつながっていたことに、驚いた方もいるかもしれません。

しかし、こうした知識があるだけで、「なんだかWi-Fiが遅い」と感じたときに環境のせいかも?と気づける視点が生まれます。

- ルーターの位置を変えてみる

- 古い端末を外してみる

- 電子レンジの使用時間帯を少しずらしてみる

そんなちょっとした工夫で、毎日の通信環境は大きく変わります。

電波は見えないけれど、確かに生活の中に存在していて、その性質を知れば、もっと快適に、もっと賢く付き合うことができる。

この記事が、そんな「暮らしと電波の距離」を少しだけ縮めるヒントになれば幸いです。

よくある質問

自宅のWi-Fiが2.4GHzか5GHzかって、どうやって確認すればいいの?

ルーターのSSID(Wi-Fiの名前)に「2G」「5G」などが含まれていることがあります。また、スマホの接続詳細やルーターの設定画面(例:「192.168.1.1」)からも確認できます。

Wi-Fiのチャンネルって、どこで変更できるの?

ルーターの管理画面にログインし、「無線設定」や「詳細設定」→「チャンネル」の項目から手動で変更できます。特に2.4GHz帯は周囲とぶつかりやすいので、混雑時に試してみると効果的です。

接続している機器が多すぎるとどうなるの?確認方法は?

各機器が通信帯域を取り合い、Wi-Fiが不安定になることがあります。ルーターの管理画面やアプリで「接続中の端末一覧」を確認できる場合が多く、使っていない機器は接続を切っておくのがベストです。

BluetoothやUSB3.0と干渉するって聞いたけど、具体的にどう対処すればいいの?

Bluetooth機器は一時的に電源を切ってみて、Wi-Fi速度の変化を確認するとよいです。USB3.0はWi-Fi機器から物理的に離すか、シールド付きのUSBケーブルを使用すると干渉を軽減できます。

中継機やメッシュWi-Fiって、どこに置くのが正解?

中継機はルーターと接続したい場所の中間地点が理想。レンジの隣、水槽の裏、壁の中などは避けましょう。電波強度アプリ(例:WiFi Analyzer)で確認すると、設置場所を客観的に選べます。

古い機器が原因になるって本当?調べ方は?

はい。Wi-Fiの規格が古い(例:802.11b/g)と、ネットワーク全体の足を引っ張ります。スマホやPCのWi-Fi詳細、あるいはルーター管理画面で確認できます。

もし上記の対策をすべて試しても改善されない場合は、回線自体やルーターの性能、設置環境の専門的な確認が必要なケースもあります。その場合にはネットワーク業者や電波診断サービスへの相談も視野に入れてみてください。

コラム:Wi-Fi 5?6?──「Wi-Fi規格」の違いと、選び方のヒント

最近のルーターやスマホで「Wi-Fi 6対応」といった表記を見かけたことはありませんか?

実は、Wi-Fiには世代ごとに決まった「通信規格(プロトコル)」があり、それぞれ性能に違いがあります。

ここでは、Wi-Fi 4〜6Eまでの主な規格の特徴と、それが私たちの暮らしにどう関係するのかをわかりやすく紹介します。

Wi-Fi規格の一覧と主な特徴

| 世代 | 規格名 | 通称 | 周波数帯 | 特徴・メリット |

|---|---|---|---|---|

| 第4世代 | IEEE 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4GHz / 5GHz | 基本的な無線LAN。現在は旧式扱い。 |

| 第5世代 | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 5 | 主に5GHz | 高速通信に対応。比較的新しい標準。 |

| 第6世代 | IEEE 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2.4GHz / 5GHz | 同時接続に強く、混雑時でも安定しやすい。 |

| 第6世代+ | IEEE 802.11ax (拡張) | Wi-Fi 6E | 6GHz帯も対応 | 最新。より広帯域・低遅延。対応機器はまだ少ない。 |

※表内の周波数帯は一般的な傾向です。機器によって異なる場合があります。

通信規格が違うと、何が変わるの?

Wi-Fi規格の違いは、以下のような面に影響します。

- 通信速度と安定性

→ 新しい世代ほど高速で安定。特に複数台接続でも速度が落ちにくい。 - 干渉への強さ

→ Wi-Fi 6以降は、より効率的な電波の使い方ができる設計(OFDMAやBSS Coloringなど)になっています。 - 接続できる機器の数

→ 同時に複数台接続しても遅くなりにくく、スマート家電が多い家庭に強み。

自分にはどの規格が合っている?

機器の買い替えやルーター選びの際、以下を目安にするとよいでしょう。

- とにかく速さを求める人:Wi-Fi 6 または Wi-Fi 6E対応機器

- 同時にたくさんの端末を使う家庭:Wi-Fi 6対応のルーター+端末がベスト

- 動画視聴やゲームが中心:5GHz帯対応のWi-Fi 5以上がおすすめ

- 古いルーターをそのまま使っている人:Wi-Fi 4のままでは損している可能性大

なお、Wi-Fi 6E(6GHz帯)は現時点では対応機器が限られており、すぐに必要になるものではありません。

ただし、今後数年で主流になることが予想されており、将来性を見越して選ぶ価値はあるかもしれません。

機器選びで迷ったときは?

- 自分のスマホやPCがどの規格に対応しているか調べる(製品仕様欄やWi-Fi設定で確認)

- 家庭内の接続台数や使用目的(動画?会議?IoT家電?)を見直す

- 予算や設置環境を踏まえつつ、可能であればWi-Fi 6対応機器へのアップグレードを検討

「規格の違い=未来の快適さの違い」です。

今使っている機器がどの世代なのか、一度チェックしてみると意外な発見があるかもしれません。

.webp)