講義やセミナーの会場で、こんなふうに考えたことはありませんか?

「空いてる席でいいや…」

「なるべく目立たない場所にしよう」など…。

しかし、実はその小さな選択が、集中力や理解度、さらには発言のしやすさにまで影響しているとしたら・・・?

近年の研究や実践報告からは、「どこに座るか」が学びの質を左右するという興味深いデータが数多く報告されています。さらに、座席の配置そのものが、学習への関与度や場の雰囲気にまで作用していることもわかっています。

この記事では、座席位置や配置がどのように学習に影響を与えるのかを科学的根拠と実例を交えながら解説します。加えて、自分の性格や目的に合わせて座席を選ぶヒントや、座席配置がもたらす効果の裏側についても触れていきます。

次にあなたが講義に参加するそのとき、「どこに座ろうか」の選択肢が、学びの姿勢を変えてくれるかもしれません。

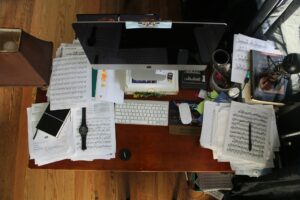

学習に効く「座る位置」の科学──集中・理解・成績との関係を読む

座席の位置は、思っている以上に集中力や理解度に影響します。

これは気分の問題ではなく、視覚や聴覚の刺激の受け取り方や心理的な没入のしやすさといった、れっきとした環境要因に基づいています。

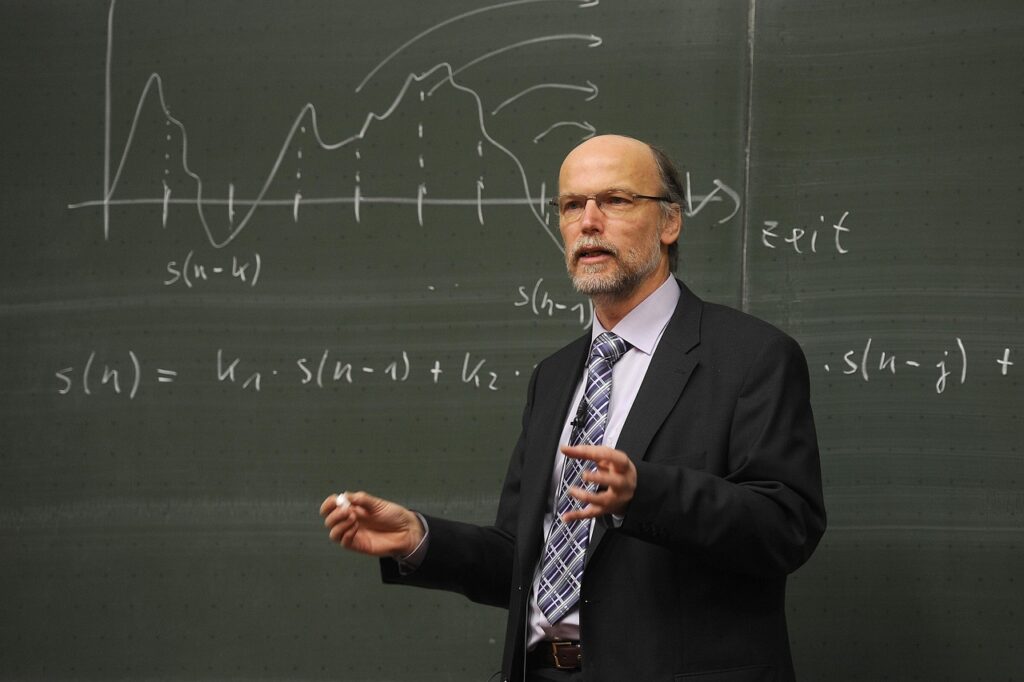

講師との距離が集中力を変える

前列に座ると、講師の声や表情がよりクリアに届き、スライドや板書も見やすくなります。

視界を遮るものが少ないことで、周囲の雑音や受講者の動きに気を取られにくくなり、集中が持続しやすくなります。

一方、後列ではこれらの情報が遮断されやすく、周囲の雑音や視線の動き(たとえば近くの受講者の体の動きや視線の変化など)が集中を妨げる要因となることもあります。

成績と座席位置には相関がある

大学や高校での複数の調査では、前列に座る学生のほうが成績が良いという傾向が繰り返し報告されています。

しかも、これは単に意欲が高い学生が前に座っているからではありません。後列から前列に座るだけで成績が改善したという実例も存在するのです。

つまり、座る位置は「意識の現れ」ではなく、実際に学び方を変える要素でもあるのです。

心理的な距離も学びに影響する

講師との物理的な距離は、心理的な距離にも影響を与えます。

近くにいることで、「自分に向けて話してくれている」と感じやすくなり、関心や理解の深さに自然と差が生まれます。

講師の目線が届く位置では、姿勢や意識も整いやすくなるため、集中しやすい状態が維持されやすくなります。

小さな選択が、大きな変化を生む

座席というのは、ただの“場所”ではありません。

どこに座るかという、その何気ない選択が、集中力や理解度、ひいては学習姿勢そのものに作用しています。

研究や事例が示すように、座席は学びの環境そのものを左右します。

そしてその環境は、自分で選ぶことができるのです。

では、実際に前に座ってみると何が変わるのか。

次のセクションでは、その「体感の変化」を見ていきましょう。

前列に座ると、講義が変わる──体感でわかる学びの質の違い

前列を避けたくなる気持ちはとてもわかります。また、決して珍しいことではありません。

目立ちたくない、講師と目が合うのが落ち着かない──そう感じて後方を選ぶ人も多いでしょう。

しかし、あえて前に座ってみたときに感じる違いは、予想以上に大きいものです。

情報の伝わり方が変わる

前列では、講師の声やスライドがクリアに届くだけでなく、表情や身振り手振りといった非言語情報も正確に伝わってきます。

話のニュアンスや抑揚、間の取り方まで感じ取ることができ、理解の深さが変わるのを実感できるはずです。

講師とのやりとりが生まれやすくなる

講師からの視線や反応が届きやすくなることで、頷きや質問への反応が自然に生まれ、双方向のやりとりが起こりやすくなります。

これは講義を「聞くだけの時間」から、「参加して理解する時間」に変えるきっかけになります。

集中が持続しやすい

後方では、他の受講者の動きや話し声がどうしても気になることがあります。

前列では、そうした干渉が少なくなり、意識が講師に向かいやすくなるため、集中力が途切れにくくなります。

また、講師が近くにいることで自然と姿勢が整い、「聞こう」という意識が自然と働きます。

小さなつながりが生まれることもある

前列に座ることで、講師や他の受講者に顔を覚えてもらいやすくなるという副次的な効果もあります。

講義後に話しかけられたり、共通の関心から交流が始まったりすることもあり、学びが広がる可能性を秘めています。

ほんの少し勇気を出して席を変えることで、

「前に座るだけで、ここまで違うのか」

そう思える体験が得られるかもしれません。

座席配置の種類と特徴──どんな場に、どんな配置が合うか

「どこに座るか」が学びの質に影響を与えるのと同じように、「どんな配置の中で学ぶか」もまた、集中力や発言のしやすさを左右します。

座席の配置は、講義のスタイルや目的に合わせて大きく変わります。ここでは、代表的な座席配置とそれぞれの特徴を紹介しながら、自分にとって学びやすい環境の見つけ方を考えていきます。

(ここでは少し視点を変えて、講師側・運営者側の目線で触れていきます。)

シアター型|一方向の集中に適した配置

椅子だけを前方に向けて一直線に並べる配置です。視線が自然と講師やスクリーンに集中するため、情報を受け取ることが目的の場に向いています。講演会やプレゼンテーションなど、大人数向けの一斉形式でよく使われます。

- 向いている場面:講演、発表会、大講義

- 特徴:全員が同じ方向を向くことで、話に集中しやすいが、発言や交流はしづらい

→ 「話を聞くこと」に集中したいときは、この配置が学びやすさを後押ししてくれます。

スクール型|記録や作業を伴う講義に適する

机と椅子をセットにして前方に整列させる形式です。学校や研修会場など、資料を扱いながら学ぶ環境で広く採用されています。作業のしやすさに加え、個人での記録や考察にも向いています。

- 向いている場面:授業、研修、試験

- 特徴:作業効率は高いが、周囲との距離が近いため、雑音や視線が気になることがある

→ 資料を広げて書き込みながら学びたいとき、自分のペースを大切にできる配置です。

コの字型|少人数のやりとりに適する

机をコの字に並べ、内側に向かって座る形式です。参加者同士や講師との双方向のやりとりがしやすく、意見交換や話し合いの活性化につながります。

- 向いている場面:セミナー、ワークショップ、少人数会議

- 特徴:全員の顔が見えるため、対話が自然に生まれやすい

→ 質問や発言がしやすい環境を求めるなら、この配置が会話のきっかけを生み出します。

ロの字型|立場の違う人が集まる場に向いている

机を囲むように並べ、全方向に座る形式です。企業の会議や合意形成が目的の場でよく見られます。発言機会が分散され、複数の視点を持ち寄るような学びに適しています。

- 向いている場面:協議、座談会など

- 特徴:対話は均等になりやすいが、中央が空いているため視線が分散しやすい

→ さまざまな立場の意見を聞きながら、客観的に考えを深めたいときに向いています。

島型(アイランド型)|グループ作業に適した柔軟な配置

机をいくつかのグループに分け、それぞれの島に3〜6人程度が向き合う形式です。チームでの意見共有や課題解決に向いており、協働型の学びを実現しやすいのが特徴です。

- 向いている場面:グループワーク、ワークショップ、実習

- 特徴:チーム内のやりとりがしやすいが、講師の視線が届きにくくなる場合がある

→ 他の参加者と積極的に関わりながら学びたいとき、行動しやすい環境が整います。

配置の選び方は「場の目的」によって決まる

どの配置が最も効果的かは、「何を目的とした場なのか」によって変わります。たとえば、次のような整理ができます。

| 重視すること | 向いている配置 |

|---|---|

| 一方的な情報の伝達 | シアター型、スクール型 |

| 対話や意見の交換 | コの字型、ロの字型 |

| 協働作業や実践的学び | 島型(アイランド型) |

座席配置の違いは、参加者の行動や心理に影響を与え、その場に求められる行動や思考を引き出す「設計」でもあります。

「どう学びたいか」「何を得たいか」に応じて、自分に合った配置の中で座る位置を選ぶという視点を持つことで、同じ講義でも得られるものが大きく変わってきます。

学びやすい環境を見つけるためには、「この場で、自分はどんな関わり方をしたいのか?」という視点を持つことが大切です。集中して聞きたいのか、積極的に意見を交わしたいのか、仲間と手を動かしたいのか──目的によって、ふさわしい配置も、座るべき位置も変わってきます。

まずは、「どう学びたいか」を自分に問いかけてみる。そこから、学びの空間の選び方は変わり始めます。

自分に合った座席をどう選ぶか?──タイプ別・目的別の指針

どの席が最も良いかに「絶対の正解」はありません。

ただ、自分に合った席は確かに存在します。

それを見つけるには、「自分の特性」と「その場での目的」に目を向けることが有効です。

自分の特性を知る

人によって、集中しやすい環境は異なります。

たとえば、周囲の音や視線に敏感な人にとっては、なるべく前方や端、壁際など、視覚的・聴覚的な刺激が少ない席が向いています。

逆に、少し騒がしい環境でも気が散りにくいタイプであれば、中央や後方でも十分に集中できるでしょう。

緊張しやすい人にとっては、前列に座ることが心理的な負担になることもあります。

その場合は、無理をして一番前に座る必要はありません。たとえば、前方寄りの端や通路側など、「情報がしっかり届きつつも、自分が落ち着ける場所」を選ぶことで、安心感を保ちながら環境の利点も活かすことができます。

前に出ることがすべてではなく、今の自分に合った選択を見つけていくことこそが、学びやすさを高める第一歩です。

「集中できる環境」は人によって違う。そのことを認めたうえで、自分なりの手がかりを探していく姿勢が、無理のない方法で学びの質を上げていく確かな道になります。

目的によって座席の選び方を変える

講義に参加する目的は、毎回同じとは限りません。

「今日は内容を深く理解したい」「なるべく積極的に関わりたい」「体調が万全ではないので無理なく参加したい」──目的が変われば、座席に求める条件も自然と変わってきます。

たとえば、

- 集中して話を聞きたいのか

- 講師とのやりとりを増やしたいのか

- 他の参加者と対話したいのか

- 負担を軽くして静かに過ごしたいのか

といった観点から、自分が「今日、何を優先したいか」を決めるだけでも、選ぶべき席は明確になります。

あらかじめ「どう関わりたいか」を意識しておくだけで、座席は“なんとなく”選ぶものから、“学び方を整えるための選択肢”へと変わっていきます。

他人の選択に流されない

会場に入って、空いている後方の席に流れる──そんな光景をよく見かけます。

しかし、「みんなが選んでいるから」という理由だけで座る場所を決めてしまうと、自分にとっての学びやすさが損なわれてしまうこともあります。

座席を選ぶという行為は、自分の学習環境を自分で整えるという、ささやかな権利の行使でもあります。

小さな判断に見えても、それが日々の理解度や満足感に影響を与える可能性は十分にあります。

成功事例と実証データ──配置が学びを変えた場面

座席の位置や配置が学習に影響を与えるという話は、感覚的な印象だけにとどまりません。

国内外の教育現場では、実際に配置を変えることで学習成果や参加態度が向上した例が数多く報告されています。

ここでは、そうした事例や研究をいくつか紹介しながら、座席の選び方や配置がどのように「行動」や「成果」に結びつくのかを見ていきます。

座席位置と成績に関する実験

ある大学の講義で、学生の座席位置と期末試験の成績を比較した研究があります。結果として、前列に座っていた学生の平均点は、後列の学生より約10点高かったことが報告されました。

この研究では、もともとの学力や出席頻度の差を調整したうえでも、座る位置そのものが成績に与える影響が見られたとされています。

単に「前に座る人は意欲が高い」という話ではなく、物理的な位置が学習態度や集中力に直接作用していることを裏付ける結果といえます。

こうしたデータは、「座る場所を意識すること」が学習成果に関わる実用的な工夫であることを示しています。

配置の工夫で参加率が向上した例

ある中学校では、授業の座席配置を従来のスクール型からグループ型(島型)に変更したところ、生徒の発言数と授業参加率が大幅に向上しました。

以前は、発言する生徒がごく一部に偏っていたのに対し、配置を変えることでクラス全体に自然な会話の流れが生まれ、誰もが意見を出しやすくなったといいます。

グループ内での関係性が変わり、発言のハードルが下がったことが背景にあります。

このように、座席配置は対話や参加意欲の「場の空気」に直接影響する要素でもあるのです。

個別の対応で集中が改善された事例

学校現場では、集中力が続かない生徒に対して座席の変更を行うという対応がよく取られています。

たとえば、ある生徒を後列から前列に移したことで、ノートの取り方や姿勢に明らかな変化が見られたという報告があります。

目の前に講師がいることで、話に意識を向けやすくなり、周囲の雑音に気を取られにくくなる──その環境変化が、生徒の行動を自然と前向きなものに変えていったのです。

座席は、ただの「位置」ではなく、ときに学びに働きかける環境としての力を持っています。

「座席でそこまで変わるのか」と感じるかもしれません。

しかし実際には、座る場所や配置によって学習への関わり方が変わり、行動や成果にまで影響を与えることがある──そうした傾向は、教育現場での実践と研究結果の双方から確認されています。

次の講義でどこに座るか。

その選択が、学びの手応えを変えるひとつのきっかけになるかもしれません。

まとめ:座席は「学びの戦略」である

講義や研修でどこに座るか──それは、なんとなく決めてしまいがちな選択かもしれません。

しかし、座席の「位置」も「配置」も、学びの質に影響を与える環境の要素です。

集中力、理解度、発言のしやすさ。

それらは、座る場所ひとつで変わることがあります。

前に出ることで情報が明瞭になる。配置が変わることで対話が生まれる。

座席は、学習を受け身で終わらせないための、ひとつのきっかけになります。

そして何より大切なのは、それが自分で選べる環境要素であるということ。

どの席に座るか、どんな配置で学ぶかを意識的に選ぶことは、学びを他人任せにしないという意思表示でもあります。

講義が始まる前の、ほんの数秒の判断。

その選択を少しだけ丁寧にすることで、学びの手応えが変わるかもしれません。

よくある質問

前列に座ると本当に集中力が上がるのですか?

前列は講師との距離が近く、視覚・聴覚情報が正確に届きやすいため、集中しやすい環境が整います。遮るものが少なく、姿勢や意識にも自然と影響が出ることが研究でも示されています。

自分がどんな席に合っているかがわかりません。

一度、自分が集中しやすかった講義の場面を思い出してみてください。周囲の状況や座っていた位置に共通点があるかもしれません。無理のない範囲で場所を変えてみるのもひとつの方法です。

みんなが後ろに座っていると、前に行くのが気まずいです。

実際には、前列に座る人は全体の中でも目立ちにくく、講師側からは歓迎されることが多いものです。自分にとっての学びやすさを優先することで、結果的に講義への満足度も高まりやすくなります。

配置によって本当に発言のしやすさが変わるのですか?

はい、円形や島型などの配置では、対面の距離が近くなり、心理的な発言のハードルが下がる傾向があります。話しかけやすい距離感が、自然な会話や意見交換を生みやすくなります。

.webp)