調べごとをする際、我らがグーグル先生を使う人が減っているとのことです。なんでも、Googleの検索結果で得られる情報が「今、この瞬間に欲しい情報」を満たせていないとか、検索結果で得られる「情報の精度が低い」といったことなどが背景にあるようです。

今やSNSのハッシュタグを追えば、画像付きでリアルタイムな情報が得られますし、調べごとはAIアシスタントに聞けば事細かに教えてくれますからね…。

ということで、今回は便利なAIアシスタントを使った調べ方について書いていきたいと思います。

グーグル先生で検索をかけ、得られた情報の精度を自分でしっかりと見極めて…といったことをやっておりましたが、いよいよ一つの時代が終わろうとしている、そんな印象を受けますね。

初心者の方でもAIアシスタントを使って調べごとができるようになる!

キツネちゃん

キツネちゃんAIアシスタントって、よくわかんないのだけれど何をどう使うのさ?

謎の男

謎の男それはだね、私が説明しよう!!!

キツネちゃん

キツネちゃんぎゃっ!

アンタ、誰なのよさ!!?

謎の男

謎の男HAHAHA!私かい?

私には名前が、まだない!!!!!ッ

キツネちゃん

キツネちゃん・・・。

AIアシスタントって?

AI(人工知能)とは

まず、AI(人工知能:Artificial Intelligence)とは、人間の知的能力を模倣または再現することを目指した技術やシステムのことです。AIは、データをもとに学習し、推論や意思決定、パターン認識を行うことで、特定の課題を解決する能力を持ちます。

AIは、コンピュータが人間のように知的な作業を行えるようにする技術全般を指します。

- 範囲:AIは非常に広範囲で、特定のタスクに特化したもの(弱いAI)から、人間並み、またはそれ以上の知能を目指すもの(強いAI、超AI)まで含まれます。

- 用途:画像認識、自然言語処理、ロボティクス、ゲームの開発、医療診断など、さまざまな分野で活用されます。

- 例:自動運転車、画像分類、金融市場予測など。

AIアシスタントとは

AIアシスタントは、AI技術を活用して、特に人間の日常生活や業務をサポートするために設計されたシステムやアプリケーションです。

- 範囲:AI技術の中でも「自然言語処理」や「音声認識」に重点を置き、特定の目的(情報提供、タスク管理など)に特化しています。

- 用途:質問への回答、スケジュール管理、音楽の再生、スマートデバイスの操作など、個人や家庭向けのサポート。

- 例:

- AppleのSiri(「ヘイ、シリー!」ってやつです)

- AmazonのAlexa(「アレクサ、〇〇して!」ってやつです)

- Googleアシスタント(「おっけー グーグル!」ってやつです)

- MicrosoftのCortana(「コルタナさん」って言うらしい…)

AIとAIアシスタントの違い

| 特徴 | AI | AIアシスタント |

|---|---|---|

| 目的 | 幅広い課題解決、知的活動の模倣 | 人間の生活や作業をサポート |

| 範囲 | あらゆる分野(医療、産業、エンタメ、研究など) | 特に個人・家庭向けのタスクや情報提供に限定 |

| 技術 | 機械学習、深層学習、ロボティクスなど多岐にわたる | 主に自然言語処理、音声認識 |

| 例 | 自動運転、画像認識、AI研究システム | Siri、Alexa、Googleアシスタント |

上記の表の通りAI(人工知能)とAIアシスタントの違いは、その範囲と目的にあります。

AIアシスタントの注意点

AIアシスタントを活用する前に、その強みと弱み、そして注意点について説明します。使いこなすためには、特性をしっかりと理解する必要があります。

AIアシスタントの「強み」と「できること」

強み

- 効率性の向上

- 膨大なデータを迅速に処理し、最適な回答や提案を提供します。 ←この記事のテーマではここに着目します

- 繰り返し作業や単純作業を自動化することで、時間を節約できます。

- 24時間対応

- 休むことなく、いつでも利用可能。カスタマーサポートや個人のサポートとして優秀。

- 多言語対応

- 自然言語処理を用いて、多くの言語に対応し、国際的な利用が可能です。

- パーソナライズ

- ユーザーの履歴や嗜好に基づいて、個別化された提案やサポートを提供できます。

- 幅広い用途

- スケジュール管理、情報提供、文章作成、プログラム開発支援、趣味や学習のサポートなど、多岐にわたる分野で活躍します。

できること

- 情報提供と検索

- 複雑な質問への回答や、膨大なデータから必要な情報を抽出。

例:天気予報、最新ニュース、学術情報の要約。

- 複雑な質問への回答や、膨大なデータから必要な情報を抽出。

- 日常生活のサポート

- スケジュール管理、リマインダー設定、買い物リスト作成。

- スマートデバイスを操作して、家電のオン・オフをコントロール。

- 文章作成・編集

- メールや報告書、ブログ記事の作成。

- 文法やスタイルのチェック。

- 教育・学習支援

- 質問への回答や学習資料の提供。

- 個別学習計画の提案。

- 翻訳と言語サポート

- 多言語間の翻訳や、特定の言語での文章作成。

- データ分析と視覚化

- 数値データの分析、グラフやレポートの生成。

- クリエイティブなサポート

- アイデア出し、デザイン案の作成、画像生成や音楽作成の補助。

- カスタマーサポート

- 自動応答やFAQ対応など、顧客からの問い合わせに対応。

AIアシスタントの「弱み」と「できないこと」

弱み

- 限られた理解力

- 文脈やニュアンスを完全に理解するのが難しい場合があります。

- ユーザーの意図が曖昧な場合、不正確な回答を返すことも。

- データ依存性

- 学習データやアルゴリズムに依存しており、不完全または偏ったデータが含まれると、誤った結果を出す可能性があります。

- 創造性の限界

- 定型的な問題解決や回答は得意ですが、独自の発想や深い洞察力が必要な場面では限界があります。

- プライバシーの懸念

- ユーザーのデータがどのように収集、保存、利用されているかが明確でない場合、プライバシーの問題が生じる可能性があります。

- 倫理的な問題

- AIが意図せず偏見や不公平を反映するリスクがあります。

できないこと

- 完全な創造性

- AIは既存のデータに基づいて回答や生成を行うため、完全に独自のアイデアや発明はできません。

- 感情の理解や共感

- 感情的なニュアンスを理解することや、本当の意味で共感することは難しい。

- 高度な専門的判断

- 医療診断や法律相談など、専門知識が必要な場合、参考程度の回答は可能でも、正確な判断やアドバイスを行うことはできません。

- リアルタイムの経験や物理的作業

- 現実世界での物理的な作業(掃除、配達など)はできません。

- 完全な正確性

- AIは誤った情報(ハルシネーション)を生成する可能性があり、提供された情報が必ずしも正確とは限りません。

- 倫理的判断や価値観の決定

- 倫理的な問題や価値観に関する質問に対して、主観的な判断を行うことはできません。

- 完全なプライバシー保証

- AIアシスタントが提供するサービスによっては、ユーザーのデータが収集・保存されるリスクがあり、プライバシーが完全に保たれるわけではありません。

AIアシスタントを使う際の注意点

- 正確性を検証する

- 提供された情報や回答が正確かどうか、特に重要な決定を下す前には確認が必要です。

- プライバシー保護

- 個人情報や機密情報の入力は避けてください。

- 依存しすぎない

- AIは便利なツールですが、人間の判断力や創造力を代替するものではありません。バランスよく活用することが重要です。

- トレーニングデータの偏りを意識する

- AIが学習したデータセットが偏りを含む場合、それが回答にも影響することがあります。

- セキュリティ対策

- 使用するAIアシスタントが安全なプロバイダーによるものか確認し、不正なアプリやシステムに注意してください。

- ハルシネーション(Hallucination)の理解

- ハルシネーションとはAIが現実には存在しない情報や事実に基づかない回答を生成する現象を指します。この現象は、特に生成型AI(例えば、ChatGPTのようなモデル)でよく見られます。

- 不正確な情報:現実には存在しないデータや事実を自信を持って提示する。

例:架空の歴史的人物や出来事を作り出す。 - 誤った結論:データが正しい場合でも、誤った解釈や不適切な推論を行うことがある。

例:複雑な数式の計算を間違える。 - 流暢な表現:不正確な内容でも説得力のある文章を生成するため、ユーザーがそれを信じやすくなる。

- 不正確な情報:現実には存在しないデータや事実を自信を持って提示する。

- ハルシネーションとはAIが現実には存在しない情報や事実に基づかない回答を生成する現象を指します。この現象は、特に生成型AI(例えば、ChatGPTのようなモデル)でよく見られます。

AIアシスタントは効率性と利便性を提供する一方で、限界や課題も存在します。これらを理解し、適切な用途で活用することで、日常生活や仕事における大きな助けとなります。慎重な利用と人間の判断を組み合わせることが、最も効果的な使い方となります。

調べごとに向いているAIアシスタント

AIアシスタントの種類は多岐に渡りますが、今回は無料で初心者でも使いやすいものをピックアップしました。

Google Gemini (旧 Google Bard)

特徴

- Googleが提供する生成型AI。

- 最新の検索エンジン技術を活用し、自然言語による質問への回答を生成。

- Google検索や関連サービス(ドキュメント、マップなど)と連携可能。

強み

- リアルタイム性:最新のウェブ情報を基にした回答を提供。

- シームレスな統合:Googleエコシステム内で簡単に活用可能。

- 初心者向け:シンプルなUIと親しみやすい操作感。

弱み

- ハルシネーションのリスク:特に最新情報であっても誤った回答を生成する可能性あり。

- エコシステム依存:他のプラットフォームとの連携が限定的。

Microsoft Bing AI

特徴

- Microsoftが提供する検索エンジンBingとAI(ChatGPT技術)を組み合わせたアシスタント。

- ウェブ情報を元に詳細な回答を生成し、対話形式で情報収集が可能。

強み

- 検索結果の引用付き:回答に関連するウェブサイトのリンクが提示され、信頼性を確認しやすい。

- 多様な応用:基本的な質問から複雑な調査まで幅広く対応。

- 無料で利用可能:Bing検索を通じて手軽に利用可能。

弱み

- 一部情報の偏り:出典元が限られる場合、特定の視点に偏った回答になる可能性。

- 連続性の限界:長い会話や複雑な質問のコンテキストを正確に保持できない場合がある。

ChatGPT (OpenAI)

特徴

- 幅広い知識ベースを活用し、調べごとや質問への回答を生成。

- プロンプト(質問内容)次第で柔軟に対応可能。

強み

- 柔軟性:一般的な質問から専門的な調べごとまで幅広く対応可能。

- 初心者向け:シンプルなチャット形式で利用が容易。

- 拡張性:ユーザーが質問をカスタマイズできるため、多様な用途に適応。

弱み

- 情報の検証が必要:トレーニングデータが固定されており、最新情報が不足している場合がある。

- ハルシネーション:特に詳細な質問では誤った情報を生成する可能性がある。

Perplexity AI

特徴

- 出典を明示しながら簡潔な回答を提供するAI検索エンジン。

- ユーザーに信頼できる情報源を提供。

強み

- 出典の透明性:回答に関連するウェブリンクを提供し、信頼性を確認しやすい。

- 簡潔さ:初心者でも理解しやすい要点を押さえた回答。

- 手軽に利用可能:アカウント登録なしで使用できる。

弱み

- 深い専門性に弱い:学術的な質問や高度な解析には対応が限定的。

- 長い会話には非対応:単発の質問には優れているが、複雑な会話の文脈を理解するのは難しい。

比較表

| アシスタント名 | 強み | 弱み | 初心者向け度 |

|---|---|---|---|

| Google Gemini | 最新情報の取得、Google連携 | ハルシネーションのリスク | ★★★★★ |

| Microsoft Bing AI | 引用付き回答 | 情報の偏り、連続性の限界 | ★★★★☆ |

| ChatGPT | 柔軟性、高い応用力 | 最新情報の不足、ハルシネーションのリスク | ★★★★★ |

| Perplexity AI | 出典明示、簡潔な回答 | 専門性の不足、長い会話の非対応 | ★★★★☆ |

おすすめの選び方

- 最新情報が必要な場合

- Google GeminiやMicrosoft Bing AIが最適。

- 柔軟に調べごとを進めたい場合

- ChatGPTが適しています(特に背景や文脈を知りたい場合)。

- 信頼性重視でシンプルな回答を求める場合

- Perplexity AIが使いやすく、出典を確認できる点で安心。

用途に応じて使い分けることで、調べごとを効率的に進められます。

AIアシスタントで調べごとをする際の手順

1. 調べたいテーマを明確にする

- 質問の具体化:何を知りたいのか、どんな情報が必要なのかを明確にします。

- ×:「天気について教えて」

- ○:「明日の東京の天気は?傘は必要ですか?」

- 背景を伝える:目的や前提条件を加えると、AIがより適切な回答を生成できます。

- 例:「旅行の計画を立てています。東京で人気の観光地を教えてください。」

2. 使用するAIアシスタントを選ぶ

- リアルタイム情報が必要な場合

- Google Gemini(旧Bard)やMicrosoft Bing AIが適しています。

- 柔軟な会話や背景情報を知りたい場合

- ChatGPTが便利です。

- 信頼性重視で出典付きの回答が欲しい場合

- Perplexity AIを活用します。

3. 質問を入力する

効果的な質問のコツ

- シンプルかつ具体的に書く

- 例:「初心者におすすめのPython入門書を教えてください。」

- 複数の質問を分ける

- 長い質問を一度にするのではなく、小分けにして尋ねると精度が上がります。

例:- 「Python初心者におすすめの本は?」

- 「その本の購入方法も教えてください。」

- 長い質問を一度にするのではなく、小分けにして尋ねると精度が上がります。

- 条件を設定する

- 条件を含めると、回答がよりニーズに合ったものになります。

例:「予算が3000円以内で、オンライン購入可能なPython入門書を教えてください。」

- 条件を含めると、回答がよりニーズに合ったものになります。

4. AIの回答を検証する

- 信頼性の確認

- AIの回答にはハルシネーション(誤情報)のリスクがあるため、出典付きの情報や公式サイトで確認してください。

- 複数のAIを活用

- 同じ質問を複数のAIに尋ね、回答を比較することで信頼性を高めます。

5. 結果を整理・活用する

- 必要な情報をまとめる

- AIが提供した情報をノートやメモアプリに整理。

例:「東京旅行の観光地リスト」としてまとめる。

- AIが提供した情報をノートやメモアプリに整理。

- 追加の質問をする

- 必要に応じて、さらに詳しい情報を尋ねます。

例:「その観光地の営業時間と入場料も教えてください。」

- 必要に応じて、さらに詳しい情報を尋ねます。

6. 活用例

例1:レストラン検索

- 質問: 「東京駅近くでおすすめのイタリアンレストランを教えて。」

- 詳細質問: 「ランチ予算3000円以下で、口コミ評価が高い場所は?」

- 検証: 提示された店名をGoogleマップや口コミサイトで確認。

例2:学習支援

- 質問:: 「高校生向けのわかりやすい物理の勉強方法を教えてください。」

- 追記: 「独学用におすすめの参考書も教えて。」

- 活用: 提案された方法や参考書をレビューサイトで確認後購入。

例3:ニュースやトレンドの把握

- 質問: 「2025年の注目される技術トレンドを教えて。」

- 深掘り: 「その技術に関連する具体的な事例も教えて。」

7. 注意点

- プライバシーの保護

- 個人情報や機密情報を入力しない。

- 偏りに注意

- AIが特定の視点に基づいて情報を提供する場合があるため、多面的に情報を収集する。

- 時間をかけて確認

- 重要な調査や意思決定の場合は、AIの回答を参考程度に留め、追加の確認を行う。

最初は、Perplexity AIやGoogle Geminiのようなシンプルで直感的に使えるツールから始めると良いでしょう。回答を鵜呑みにせず、必ず信頼性を確認する姿勢が大切です。

AIアシスタントに聞く!(実践編)

それでは、お待たせしました。いよいよ本題!

AIアシスタントを使って調べごとをしていきましょう。

今回はAIアシスタントに、Perplexity AI(パープレキシティエーアイ)を使って行きます。Google検索に変わる調べごとをする方法としては、出典元を明記してくれるためとても使い勝手が良いです。また、無料版と有料版がありますが、無料版で十分な回答速度な上に広告が無いなど様々な良いところがあります。

まず、以下のURLにアクセスします。

【Perplexity AI】https://www.perplexity.ai

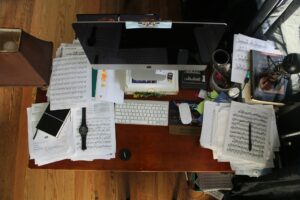

上記のような画面に辿り着いたら、「何か質問してください…」というところに、知りたいことを入力するだけです。

ポイントは、「検索」は単語を区切って調べるのに対して、AIアシスタントに対してはしっかりと具体的に文章で問いかけると欲しい答えが返ってきやすいです。なので、人に「質問」するイメージですね。

- 単語(キーワード)ではなく、文章にする

- 人に質問するようなイメージ

具体例!!!

前回の検索ノウハウの時と同じように、

「インターネットで調べごとをするのに調べ方が知りたい」とします。

前回は調べたい事を単語(キーワード)に分解して、「インターネット」,「調べごと」,「調べ方」をGoogleの検索エンジンに入力しておりました。

ですが、今回はそのまま入力します。

入力したら、右下にある青丸で囲まれた「→」を押します。【Enter】キーでも大丈夫です。

すると…

このように、すぐに回答してくれます。ソースというところが、AIアシスタントが回答を導き出すのに参照した情報源になります。

AIアシスタントを使った調べ方…、これだけなんです。

欲しい回答が出ない時は、自分がどうして欲しいかを入力してAIアシスタントに伝えます。

コツは人と会話をするように、です。

”人に「質問」するイメージです”って言っておきながら、今回の具体例だと質問形式になっておりませんが、これでも成立するのがAIのすごさですね。

本当に人と会話しているかのような錯覚に陥ります。なので、心を開きそうになるのですが、AIアシスタントはあくまでも機械です。決して個人情報などは入力しないように、そして心を許さないようにしてくださいね!優しい言葉をかけてくれますが、そこに感情はありません。

会話感覚で触れてみてください。

まとめ

ということで、AIアシスタントでの調べ方について記載してきました。それぞれのAIアシスタントによって得意不得意やクセがあるので、自分に合うものを見つけてみるのも面白いかもしれません。今回は、シンプルで精度の高い情報を得られるPerplexity AIで調べ方の実践をしましたが、日常のちょっとした調べごとであればSiriでもアレクサでも十分欲しい回答は得られるかと思います。

ぜひ、AIアシスタントを上手く活用して、調べごとをどんどんと効率化してみてください。使い慣れてくると本当に立派なアシスタントになってくれますよ!

グーグル先生もまだまだご健在なので用途によって使い分けてくださいね!

.webp)