調べる・記録する・伝える– category –

ひとつの言葉から、静かに広がっていく知のかたち。

資料に触れ、情報をたどり、記録を残し、構造をなぞるように。

調べる・記録する・伝えるという営みを、

そっと見つめていく場所です。

-

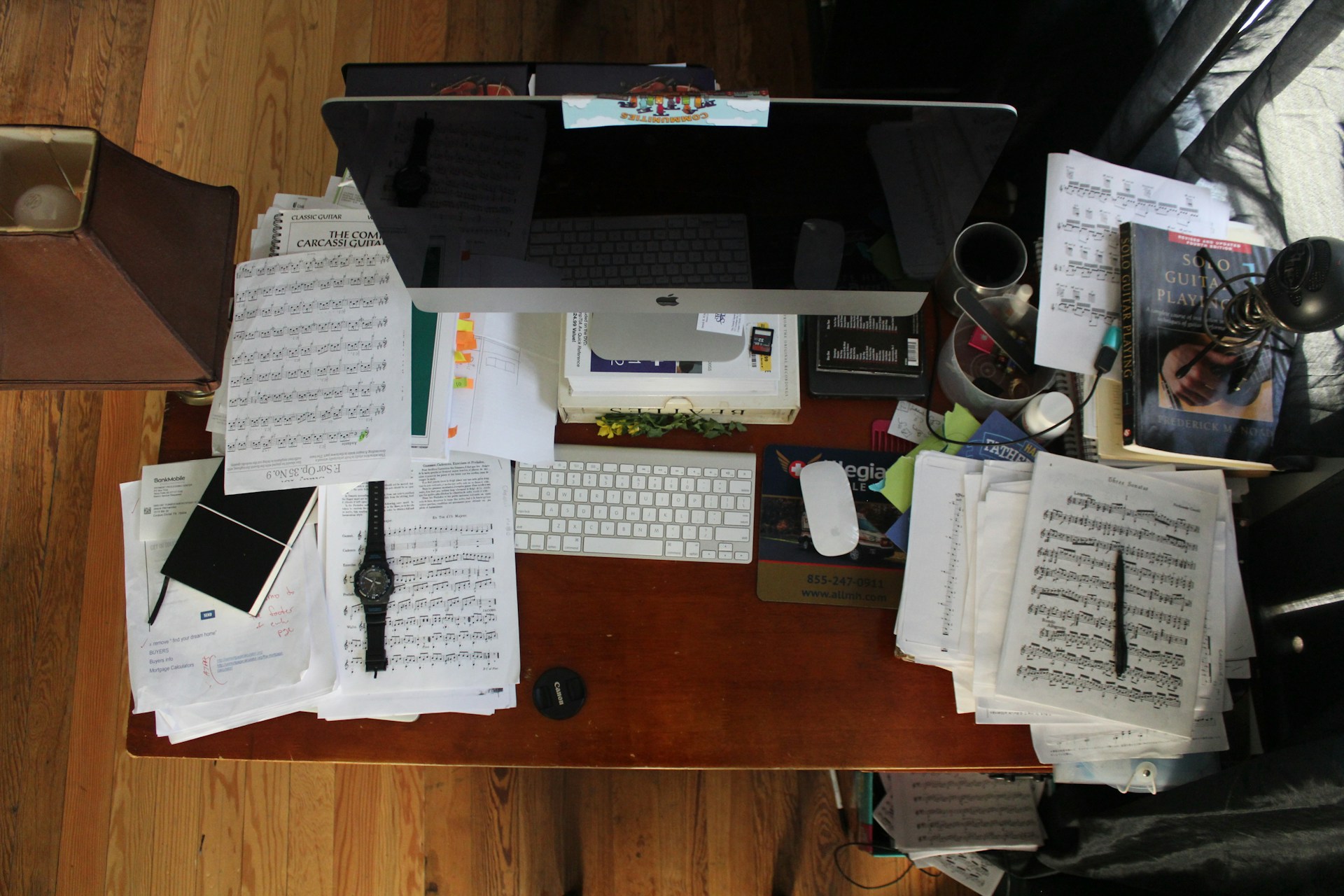

散らかった部屋は本当に創造性を高めるのか─ 研究からわかる「環境と思考」の関係

部屋が散らかっていると、どこか落ち着かない。片付けなければ集中できない気がする。そんな感覚を覚えたことがある人は多いはずです。一方で、きれいに整えた机に向かっても、なぜか考えがうまくまとまらないと感じる場面もあります。近年、心理学研究の紹介記事などで、散らかった部屋のほうが創造性を高める可能性があるという話が取り上げられることがあります。偏見なのかもしれませんが、確かに思い浮かぶ研究者や科学者の机の上は割と散らかっている印象があったりしますね。ただ、ここで本当に考えるべき...

部屋が散らかっていると、どこか落ち着かない。片付けなければ集中できない気がする。そんな感覚を覚えたことがある人は多いはずです。一方で、きれいに整えた机に向かっても、なぜか考えがうまくまとまらないと感じる場面もあります。近年、心理学研究の紹介記事などで、散らかった部屋のほうが創造性を高める可能性があるという話が取り上げられることがあります。偏見なのかもしれませんが、確かに思い浮かぶ研究者や科学者の机の上は割と散らかっている印象があったりしますね。ただ、ここで本当に考えるべき... -

退屈は創造性を高めるのか|脳科学から読み解く思考が動き出す条件

『退屈な時間をどう扱うか。』深く考える前に、気づけばスマートフォンを手に取っている。この行動は、いまや多くの人にとって日常の光景となっています。ところで、「退屈なときほど、ふと良いアイデアが浮かぶ」という経験に、心当たりがある方は多いのではないでしょうか。この感覚は、気のせいではありません。近年の脳科学研究では、退屈な状態が、脳の創造性に関わる部位の働きを促す条件になり得ることが示唆されているのです。ただし、退屈であれば何でもよいわけではありません。また、スマートフォンが...

『退屈な時間をどう扱うか。』深く考える前に、気づけばスマートフォンを手に取っている。この行動は、いまや多くの人にとって日常の光景となっています。ところで、「退屈なときほど、ふと良いアイデアが浮かぶ」という経験に、心当たりがある方は多いのではないでしょうか。この感覚は、気のせいではありません。近年の脳科学研究では、退屈な状態が、脳の創造性に関わる部位の働きを促す条件になり得ることが示唆されているのです。ただし、退屈であれば何でもよいわけではありません。また、スマートフォンが... -

身近な人にショックを受ける理由は「期待が壊れたから」だけだった

身近な人の言動に、必要以上のショックを受けてしまった経験はないでしょうか。出来事そのものは些細に見えるのに、気持ちだけが大きく揺さぶられる。そして後から、「自分が気にしすぎなのではないか」「弱いのではないか」と考えてしまう。多くの場合、その理解は的を外しています。問題は、出来事の重さでも、相手の変化でもありません。私たちが本当にショックを受けているのは、身近な人に対して無自覚に置いていた「期待」が、現実によって成立しなくなったときです。この記事では、なぜ身近な人ほど強く心...

身近な人の言動に、必要以上のショックを受けてしまった経験はないでしょうか。出来事そのものは些細に見えるのに、気持ちだけが大きく揺さぶられる。そして後から、「自分が気にしすぎなのではないか」「弱いのではないか」と考えてしまう。多くの場合、その理解は的を外しています。問題は、出来事の重さでも、相手の変化でもありません。私たちが本当にショックを受けているのは、身近な人に対して無自覚に置いていた「期待」が、現実によって成立しなくなったときです。この記事では、なぜ身近な人ほど強く心... -

「なるほど」と言うだけで理解が深まる? 頷きと相槌が生む“認知の効果”をわかりやすく解説

勉強で講義動画を見ているときや相手の話を聞くときに無意識に「うんうん」と頷いたり、納得した瞬間には「なるほど」と口にする。意識せず自然と行っているこの動作には、実は“理解の深まり方に影響する仕組み”があるようです。ただ聞くだけのときと、頷きや相槌を交えながら聞くときとでは、頭に残る情報の質が変わる…、と。それはどういうことなのでしょうか?本記事では、とりわけよく使いがちな相槌である「なるほど」という短い言葉を例に、脳が内容をどう整理し、どのように意味づけているのかを見ていきた...

勉強で講義動画を見ているときや相手の話を聞くときに無意識に「うんうん」と頷いたり、納得した瞬間には「なるほど」と口にする。意識せず自然と行っているこの動作には、実は“理解の深まり方に影響する仕組み”があるようです。ただ聞くだけのときと、頷きや相槌を交えながら聞くときとでは、頭に残る情報の質が変わる…、と。それはどういうことなのでしょうか?本記事では、とりわけよく使いがちな相槌である「なるほど」という短い言葉を例に、脳が内容をどう整理し、どのように意味づけているのかを見ていきた... -

月の満ち欠けと農業の科学的な関係|作物の成長と農作業タイミングを根拠から読み解いてみる

月の満ち欠けが農業に影響するという話を聞いたことがある人は多いかもしれません。しかし、それは迷信なのでしょうか?それとも、実際に科学的な根拠がある現象なのでしょうか?本記事では、植物学や民俗学の視点を交えつつ、月の引力や植物の水分移動といった生理学的なメカニズムに着目し、月のリズムが作物の成長や収穫タイミングにどのように関係するのかを、論理的に考察していきます。さらに、各月齢に適した農作業のタイミングや、再現性のある農法として注目されている実践例もご紹介。感覚や経験則にと...

月の満ち欠けが農業に影響するという話を聞いたことがある人は多いかもしれません。しかし、それは迷信なのでしょうか?それとも、実際に科学的な根拠がある現象なのでしょうか?本記事では、植物学や民俗学の視点を交えつつ、月の引力や植物の水分移動といった生理学的なメカニズムに着目し、月のリズムが作物の成長や収穫タイミングにどのように関係するのかを、論理的に考察していきます。さらに、各月齢に適した農作業のタイミングや、再現性のある農法として注目されている実践例もご紹介。感覚や経験則にと... -

好きだったのにうんざりするのはなぜ? 脳科学で読み解く“飽きと拒絶感”

好きで何度も聴いていた曲が、ある日、「なんだかもう聴きたくない…」となってしまったことはありませんか?あるいは、国民的アニメのキャラクターをテレビで見て「なんか見たくないな…」と。これらは、「飽き」によるものですが、なぜ、かつて好きだったものが、うんざりする対象へと変わってしまうのでしょうか。そこには脳の働きが深く関わっています。本記事では「飽き」が「拒絶感」や「うんざり感」に変わるメカニズムを脳科学の観点から解説し、身近な体験と結びつけて考えていきます。 「好きだったのに避...

好きで何度も聴いていた曲が、ある日、「なんだかもう聴きたくない…」となってしまったことはありませんか?あるいは、国民的アニメのキャラクターをテレビで見て「なんか見たくないな…」と。これらは、「飽き」によるものですが、なぜ、かつて好きだったものが、うんざりする対象へと変わってしまうのでしょうか。そこには脳の働きが深く関わっています。本記事では「飽き」が「拒絶感」や「うんざり感」に変わるメカニズムを脳科学の観点から解説し、身近な体験と結びつけて考えていきます。 「好きだったのに避... -

なぜ、我々はAIに苛立ってしまうのか?

ふだんの仕事や暮らしのなかで、AIを使う場面が増えてきました。調べもの、文章の整理、アイデア出し──たしかに便利です。しかし、しばしば苛立ちを感じることはないでしょうか。原因が明らかなものから理由のわからないものまで、様々な苛立ちを…。「なんでそんなこと言うの?」「ちがう、そうじゃない」「全然伝わらない…」思わずモニター越しにぼやきたくなる あの瞬間。それは、人が短期だからでも、AIが未熟だからでもないのかもしれません。本記事では、「AIに苛立つ」という感情の背景にある構造を、心理や...

ふだんの仕事や暮らしのなかで、AIを使う場面が増えてきました。調べもの、文章の整理、アイデア出し──たしかに便利です。しかし、しばしば苛立ちを感じることはないでしょうか。原因が明らかなものから理由のわからないものまで、様々な苛立ちを…。「なんでそんなこと言うの?」「ちがう、そうじゃない」「全然伝わらない…」思わずモニター越しにぼやきたくなる あの瞬間。それは、人が短期だからでも、AIが未熟だからでもないのかもしれません。本記事では、「AIに苛立つ」という感情の背景にある構造を、心理や... -

言葉にできないモヤモヤを味方に—心の声を取り戻すコミュニケーション術

会話の最中に「なんとなくしっくりこない」と感じたり、人とのやりとりで理由の分からないモヤモヤが残ったりすることはありませんか。こうした違和感は誰にでも起こる身近な感覚ですが、うまく言葉にできないまま心に抱え込むと、ストレスにつながったり、大切なサインを見逃したりすることがあります。この記事では、違和感が生まれる心理的な背景、その感覚が持つ意味、そして言葉にして伝えるための具体的な方法を紹介します。モヤモヤを味方につけることで、自分の気持ちを整理し、人とのコミュニケーション...

会話の最中に「なんとなくしっくりこない」と感じたり、人とのやりとりで理由の分からないモヤモヤが残ったりすることはありませんか。こうした違和感は誰にでも起こる身近な感覚ですが、うまく言葉にできないまま心に抱え込むと、ストレスにつながったり、大切なサインを見逃したりすることがあります。この記事では、違和感が生まれる心理的な背景、その感覚が持つ意味、そして言葉にして伝えるための具体的な方法を紹介します。モヤモヤを味方につけることで、自分の気持ちを整理し、人とのコミュニケーション... -

香りが記憶を呼び覚ますのはなぜ?プルースト効果と脳科学で読み解く“香りの記憶”の正体

ふとした香りが、思いがけず過去の記憶を鮮やかに蘇らせた──そんな体験をしたことはありませんか?たとえば、道すがら漂ってきた香水の匂いで初恋の人を思い出したり、焼き菓子の香りで幼い頃の家庭の風景がよみがえったり。香りはまるで“記憶のスイッチ”のように、自分でも忘れていたような心の奥にしまわれていた出来事や感情を一瞬で引き出します。この現象は「プルースト効果」として知られ、文学的な比喩に使われることにとどまらず、脳科学の領域でもそのメカニズムが明らかにされつつあります。香りが記憶...

ふとした香りが、思いがけず過去の記憶を鮮やかに蘇らせた──そんな体験をしたことはありませんか?たとえば、道すがら漂ってきた香水の匂いで初恋の人を思い出したり、焼き菓子の香りで幼い頃の家庭の風景がよみがえったり。香りはまるで“記憶のスイッチ”のように、自分でも忘れていたような心の奥にしまわれていた出来事や感情を一瞬で引き出します。この現象は「プルースト効果」として知られ、文学的な比喩に使われることにとどまらず、脳科学の領域でもそのメカニズムが明らかにされつつあります。香りが記憶... -

空気を読むとは何か|日本の“察し文化”と読みすぎないための実践ガイド

職場の会議で発言のタイミングを見計らったり、友人との会話で「この話題、出して大丈夫かな」と考えたり──日常のなかで、私たちはしばしば“空気”に気を配りながら行動しています。日本社会では、「空気を読むこと」が円滑な人間関係のための常識とされ、無意識のうちに多くの人がそのスキルを求められています。しかし、「空気を読むってどういうこと?」と改めて問われると、うまく説明できる人は実はそう多くはありません。さらに厄介なのは、“空気”という見えない概念において、空気を読まないと批判されるこ...

職場の会議で発言のタイミングを見計らったり、友人との会話で「この話題、出して大丈夫かな」と考えたり──日常のなかで、私たちはしばしば“空気”に気を配りながら行動しています。日本社会では、「空気を読むこと」が円滑な人間関係のための常識とされ、無意識のうちに多くの人がそのスキルを求められています。しかし、「空気を読むってどういうこと?」と改めて問われると、うまく説明できる人は実はそう多くはありません。さらに厄介なのは、“空気”という見えない概念において、空気を読まないと批判されるこ...

.webp)