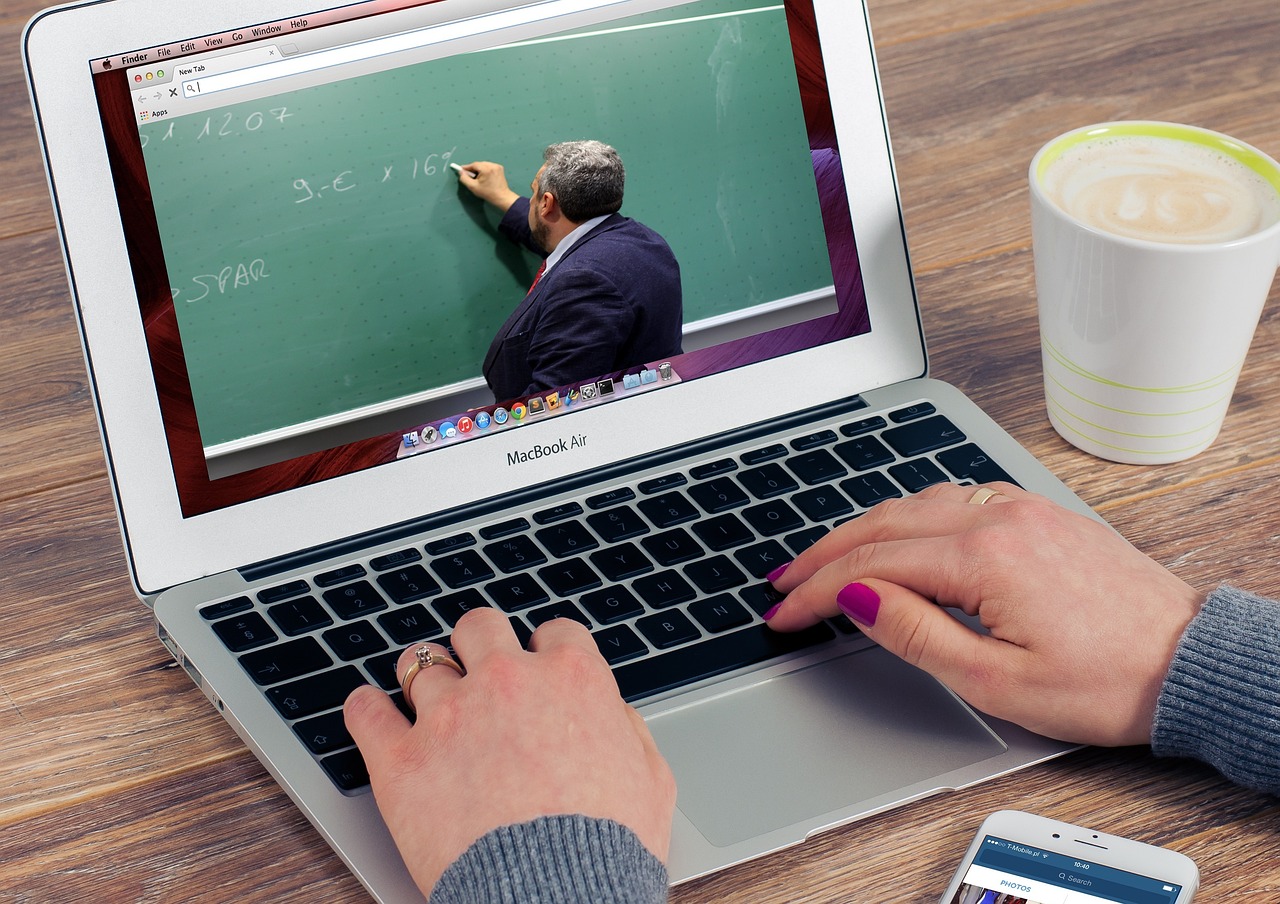

学びの成果を左右するのは、教わる内容や教材の質だけでしょうか。

実は、「どんな環境で学ぶか」も、理解力や記憶の定着に大きな影響を及ぼします。

たとえば、スマートフォンの小さな画面で動画を視聴したときや、倍速で講義を流し聞きしたとき──思ったほど頭に残らなかった経験はありませんか?

このような学習スタイルの違いが、認知負荷や情報処理にどう影響するのかは、心理学や教育工学の分野でも注目されています。

本記事では、画面サイズと再生速度が理解度に与える影響を科学的な視点で明らかにし、どんな環境でも学びの質を高めるための視聴設計と実践的な工夫を提案します。

学びの効果は「環境」で変わる──スマホ・倍速時代の落とし穴

学ぶ教材の質や内容に目が向けられがちな中で、見落とされやすいのが「学習環境の設計」です。

スマートフォンでの視聴、倍速再生、通勤中の音声学習──学習の手段が多様になる一方で、「見たはずなのに覚えていない」「わかったつもりだったのに再現できない」という声も多く聞かれます。

それは個人の能力の問題ではなく、学習効果に影響を与える環境的な要因が見逃されているからかもしれません。

画面サイズ、再生速度、周囲の状況──こうした視聴環境の違いが、私たちの理解や記憶にどのように影響するのかを見ていきましょう。

オンライン学習の「便利さ」が引き起こす新たな課題

スマホで学べる、好きな時間に視聴できる──こうした柔軟な学びのスタイルは、特に社会人や学生にとって非常に有用となりました。しかしその一方で、視聴スタイルの変化によって、理解の質や記憶の深さに思わぬ差が生じることがわかっています。

たとえば、倍速で一気に講義を消化しても、後日内容を思い出せなかったり、スマホでスライドが見づらく要点を飛ばしてしまった経験はないでしょうか。

利便性が学びの質に直結するわけではなく、視聴方法の設計こそが学習効果を左右する要素になっています。

そもそも「理解できた」とはどういう状態か

「わかった気がする」だけでは、本当の理解とは言えません。

教育心理学では、再現可能性や応用可能性をもって初めて「理解が成立した」とされます。

つまり、「聞いた内容を人に説明できる」「自分の状況に当てはめて使える」状態になっていなければ、情報はまだ頭に定着していないということです。

これは、受け身で講義を眺めるだけでは得られないプロセスであり、視聴環境や学び方そのものを見直す必要性を意味します。

なぜ、「学びの視聴環境」が問われるのか

スマホや倍速再生が主流になった背景には、技術の進化によって視聴手段の選択肢が広がったことが挙げられます。しかし、それに適応した学びの仕組みはまだまだ十分に整っているとは言えません。

講義の設計は従来のまま、視聴だけが高速化・縮小化していることで、学習者側に過剰な認知的負担がかかっている可能性があります。

学習効果の向上を目指すなら、「視聴デバイスの選び方」「再生速度の使い分け」「インプット後の処理方法」など、学習環境を意図的に設計する視点が欠かせません。

学びの成果を左右するのは、知識そのものだけではなく、それをどのように取り入れるかという「環境設計」にかかっています。次のセクションでは、学習効率に大きく影響する要因の一つである「画面サイズ」に注目し、その具体的な影響を見ていきます。

画面サイズの違いがもたらす認知負荷と理解度の低下

普段スマートフォンで動画を視聴しているとき、内容の理解に苦労したり、あとから見返しても記憶に残っていないと感じることはないでしょうか。

このような経験の背景には、画面サイズがもたらす認知的負荷の存在があります。見逃されがちなこの要因が、学習効率にどう影響するのかを整理していきます。

認知的負荷理論における「画面の大きさ」の意味

教育心理学における「認知的負荷理論(Cognitive Load Theory)」では、人が一度に処理できる情報量には限界があるとされています。学習時に使える脳のリソースは、「教材の難しさ」だけでなく「表示形式」によっても消耗されるのです。

スマートフォンのような小さい画面では、スライドや図解の細部が視認しづらく、必要以上に「読む」ことに集中力を使わされることになります。

本来は「内容を理解する」ための力が、「画面を見る努力」に奪われてしまう。

これが、小さい画面における典型的な認知的負荷の例です。

視野・配置・スクロール動作が理解の妨げになる理由

小さい画面では、1画面に収まる情報が限られるため、スライド全体の構造や文脈が把握しづらくなります。

また、スクロールや画面移動を繰り返すと、視覚情報が分断され、「どの情報がどこにあったか」が曖昧になりやすくなります。

さらに、タップやピンチイン・ピンチアウトなどの操作も、学習に関係ない認知的処理を増やす要因となります。

このような微細な操作の積み重ねが、実は学習の集中力や理解の深さにまで影響しているのです。

デバイスの違いが学習効果に与える影響

実際に行われた調査では、タブレットやPCのように視認性の高いデバイスで視聴した学習者のほうが、記憶保持や再現力に優れていたという結果も報告されています。

情報量の多い教材や図解中心の講義においては、画面全体を一目で俯瞰できることが理解を助けるのです。

これは、単に画面が大きいという物理的な利点ではなく、「視野内で情報が整理されている状態」が脳にとって快適であるという認知の側面を示しています。

学習においては、内容と同じくらい「情報の見え方」が重要です。

次のセクションでは、もう一つの視聴環境の要素である「再生速度」が、記憶や理解にどのような影響を及ぼすのかを見ていきます。

再生速度と記憶のメカニズム──倍速学習の限界と活用法

講義や教材動画を倍速で視聴する習慣は、時間の有効活用という点で非常に魅力的です。

実際、1.5倍や2倍速で進めることで、内容を短時間で把握できたように感じた経験を持つ人も多いはずです。

しかし、「聞いたはずなのに説明できない」「数日後には内容を忘れてしまった」ということが起きやすいのもまた事実です。

その背景には、再生速度の違いが記憶の仕組みに与える影響が潜んでいます。効率と効果のバランスを取るために、再生速度をどう設計すべきかを考えていきましょう。

「理解したつもり」が起きやすい倍速視聴

倍速で講義を視聴すると、情報が流れるテンポが上がり、脳が刺激を受けている感覚になります。

このテンポの良さが「分かったような気になる」感覚を生み出すのですが、それはあくまで処理ができた=理解できたと錯覚している状態にすぎません。

このような現象は「再生効果の錯覚」とも呼ばれ、実際の理解度や記憶の定着とはズレがあることが多くの研究で指摘されています。

特に初めて触れる内容や複雑な理論は、処理スピードが速くなることで深い思考が追いつかず、浅い理解にとどまりがちです。

ワーキングメモリと情報処理速度の関係

人が一時的に情報を保持・操作する「ワーキングメモリ」には限界があります。

再生速度が上がるほど、情報が短時間で詰め込まれるため、内容を保持する余裕がないまま処理が進んでしまうリスクが高まります。

結果として、表面的には聞けていても、再現したり応用する段階で「何を聞いたか」が思い出せないという現象が起きやすくなります。これは、学習効果としては非常に不安定な状態です。

再生速度の使い分けが学習効率を左右する

では、倍速再生を避けるべきかというと、そうではありません。重要なのは「どの段階で、どの速度を使うか」という視点です。

| 学習の目的 | 推奨再生速度 | 理由 |

|---|---|---|

| 初学・概念理解 | 1.0~1.25倍 | 処理の余白を確保しながら、丁寧に理解を進める |

| 復習・再確認 | 1.5~2.0倍 | すでに理解している内容の再定着に効果的 |

| 流し聴き | 条件付きで2.0倍も可 | 要点把握や全体構造の確認に限定すれば有効 |

また、速度を上げた分だけ「停止して考える」「巻き戻して再確認する」といった能動的な操作を挟むことが、理解と記憶の補助になります。

再生速度の調整は、時間短縮だけでなく、理解と記憶の質に直結します。

次のセクションでは、そうした学習プロセス全体をどう設計すればよいか──「理解」「再現」「定着」までを見据えた視聴設計について考察します。

学びを深める「視聴設計」──理解→再現→定着のプロセス

どれだけ多くの動画を視聴しても、「内容が使えるようにならない」「説明できない」という壁にぶつかることがあります。

これは学習が「視聴」だけで終わっていることに原因があります。学びを実際の力に変えるには、視聴の先にあるプロセス──理解・再現・定着までを意識した設計が必要です。

「わかる」だけでは学びは完結しない

学習の初期段階では、情報を理解することが第一の目標になります。

しかし、学習の本質はそこから先にあります。理解したことを再現できるかどうか、さらには応用できるかどうかが、本当の意味での「学びの成果」です。

つまり、「わかった」段階ではまだ知識は外部のものであり、それを自分の言葉で説明し直せるかどうかが、次のステップとなります。さらに、日常の中で自然に使えるようになったとき、ようやく知識は内化された(定着した)と言えます。

再現力を高めるための視聴後アクション

動画を見終えた直後は、内容が「わかった気」になりやすい状態です。

その段階で、「今見た内容を自分の言葉で説明できるか」を確認するだけで、記憶の定着と理解の深まりがまったく変わります。

以下は、実際に効果があるとされるシンプルな方法です。

- 1分要約法:視聴後すぐに、内容を1分以内で口頭要約する(録音も可)

- キーワードマッピング:印象に残った3つのキーワードをメモし、関係性を線でつなぐ

- ノートの「空白埋め」復習:講義メモを一部空欄にしておき、後から自分で埋め直す

こうした手法は、受け身の学習から能動的な記憶操作への移行を促し、再現性のある知識を育てます。

視聴設計は「処理時間」も含めて考える

学習効果を高めるには、「どこで見るか」「何倍速で見るか」だけでなく、「どれだけ考える時間を含めて視聴スケジュールを組むか」も重要です。

動画1本あたり、インプット5分+再現3分+メモ・要約2分といった配分を意識することで、1回の視聴で得られる定着度が大きく変わります。

また、「倍速で流す→停止して考える→再視聴する」といった操作を組み込むことで、視聴が単なる情報摂取ではなく、認知処理のプロセスとして機能するようになります。

「見るだけ」の学習に限界を感じているなら、それは能力の問題ではなく、学習のためのプロセス設計不足かもしれません。次のセクションでは、こうした課題を抱える人が特に多い「スマホ学習」を前提に、どんな工夫で成果を出せるのかを具体的に考えていきます。

スマホでも成果を出すための「視聴の工夫」

画面サイズや再生速度の制約を抱えながらも、スマートフォンでの学習を選ばざるを得ない状況は少なくありません。

通勤中や外出先、自宅でもPCを開く余裕がないなど、現実的な制約のなかで学ぶ人にとって重要なのは、限られた環境の中でも学習の質を保つ工夫です。

このセクションでは、スマホ視聴を前提とした具体的な学習改善策を紹介します。

スマホ学習で集中を妨げる要因と、環境改善の工夫

スマホは、いつでもどこでも学習できるという利便性がある一方で、集中を保ちづらいという課題も抱えています。特に以下のような点が、学びの質に影響を及ぼしやすいポイントです。

小さな画面と不安定な姿勢

スマホの画面はPCやタブレットと比べて視認性が低く、スライドや細かな文字を読むのには適しません。また、手に持って視聴するスタイルでは姿勢が不安定になりやすく、首や腕に負担がかかることで集中力が途切れがちです。

→ 対策:スタンドを使って横画面にすることで、視野を広げつつ姿勢を安定させる。

通知・アプリの割り込み

学習中にSNSやメッセージアプリの通知が届くと、そのたびに注意が逸れてしまいます。通知そのものが見えなくても、スマホが「つながっている」状態であること自体が、集中の妨げになることもあります。

→ 対策:通知をオフにし、できれば「おやすみモード」や「集中モード」を活用する。

スキマ時間に起こりやすい外的ノイズ

移動中やカフェ、自宅のリビングなど、静かな学習環境を確保しにくい場所で視聴することも多く、周囲の話し声や環境音が音声学習の妨げになることがあります。

→ 対策:ノイズキャンセリング対応のイヤホンを使う、または静かな時間帯を選ぶなど、音環境を整える工夫が有効。

こうしたちょっとした工夫を加えるだけでも、スマホ学習に使える「集中できる時間」の質は大きく向上します。環境を少し整えるだけで、同じ内容でも理解の深まり方は大きく変わります。

限られた時間を「理解」に変えるミニ習慣

スマホ視聴では、「聞いた内容を忘れてしまう」ことへの対策も必要です。再現力を高めるには、短時間でもアウトプットを組み込むことが有効です。

- 音声メモに要点を吹き込む:視聴直後に自分の言葉でまとめる

- スクリーンショット→メモアプリで整理:重要スライドを保存し、後で補足コメントを加える

- SNSやチャットで簡単に共有:「誰かに伝える」行為が記憶の定着に直結

これらは、机に向かわなくてもできる行動ばかりです。アウトプットの敷居を下げることで、スマホ学習の限界を補うことができます。

忙しい社会人・学生向けの最小構成モデル

限られた時間・環境でも成果を出すための基本フローは、以下のように整理できます。

| ステップ | 内容 | 目安時間 |

|---|---|---|

| ① 視聴 | 講義動画を1.25~1.5倍で視聴 | 10分 |

| ② 要点抽出 | スクショ・メモ・キーワード3つ | 3分 |

| ③ 再現 | 音声要約 or テキストで1行説明 | 2分 |

合計15分以内でも、「見る→考える→まとめる」の循環ができれば、ただの流し見とは学習効果が大きく異なります。スマホ学習でも、少しの工夫で学びの質は確実に上げることができます。

まとめ──学びを「使える力」に変えるために、環境を設計する

どれだけ良質な教材を使っても、学びの成果が感じられないとき──それは、学ぶ「内容」ではなく、学ぶ「環境」に課題があるのかもしれません。

画面サイズや再生速度、視聴スタイルの違いは、理解の深さや記憶の定着に直接影響します。特にスマートフォンや倍速再生といった便利な手段は、うまく学習環境を設計しなければ「わかったつもり」で終わる危険性を孕んでいます。

本記事では、認知心理学の知見をもとに、理解・再現・定着までを見据えた視聴環境のあり方を探ってきました。

重要なのは、学習効率を高めることではなく、学びを行動に変えるための仕組みをつくることです。

今後の学びにおいては、「何を学ぶか」と同じくらい、「どう学ぶか」「どんな環境で学ぶか」が問われていきます。

環境は与えられるものではなく、自ら整えるもの。

今日からできる小さな工夫が、学びの質を変え、使える力として定着していきます。

ぜひ、お試しください。

よくある質問(FAQ)

倍速視聴でも、きちんと理解を定着させるにはどうしたらいいですか?

倍速視聴は処理スピードが上がる一方で、「考える時間」が減る傾向にあります。

理解を定着させるには、「視聴後に内容を自分の言葉で言い直す」「止めて考える時間を意識的に設ける」など、脳に負荷をかけるプロセスを挟む必要があります。

倍速視聴自体は悪くありませんが、アウトプットを伴わない視聴だけでは記憶に残りにくいという点を意識してください。

スマホしか持っていないのですが、学習効率を上げる方法はありますか?

スマホでの学習は工夫次第で十分効果を出せます。

たとえば「横画面+スタンド+イヤホン」の基本三点セットに加え、スクリーンショット→要点メモ化→音声で要約するというミニプロセスを設けると、視聴の質が高まります。

視認性や集中力の問題に対しては、学ぶ環境を小さく整えることが成果につながります。

図やスライドの文字が小さくて見えません。どうすればいいですか?

小さい画面では、図や表の情報量が処理しきれない場合があります。

その場合は、重要そうなスライドをスクリーンショットで保存し、後で拡大して見直すのがおすすめです。

また、紙のノートに図を模写するだけでも、構造的な理解が進みます。見えない情報は「拡大する」か「書き出す」が基本です。

倍速で見ても理解できる人と、そうでない人の違いは何ですか?

大きな違いは「処理速度」ではなく、「補助的な工夫をしているかどうか」です。

理解力の高い人は、倍速で見たあとにメモを残す・要点を口に出す・繰り返し視聴するといった補助プロセスを自然に取り入れています。また、問題を解くといったアウトプットも行っています。

タブレットとPC、学習にはどちらが向いていますか?

どちらもメリットがありますが、ノートを取りながらの視聴や画面分割を多用するならPC、移動中や片手操作が必要な場面ならタブレットが向いています。

重要なのは、目的と学習スタイルに合った選択ができているかです。必ずしも高性能な機器である必要はなく、環境に応じた最適化が学習効果を高めます。

.webp)