文化の変遷– tag –

-

スピリチュアルは電磁波を用いることで科学的に説明できる日が来るのではないか?

スピリチュアルと言われる現象の多くは、まだ科学で扱いきれていない領域に置かれています。あるいは、科学的に見えても、都合の良い科学をあてがっただけで一切の本質を捉えきれていないものもあるかもしれません。しかし、世界の成り立ちを見ていくと、科学と完全に切り離された別物とも言いきれない感覚があります。また、スピリチュアルそのものを否定してしまうと、そもそもの日本での文化が成立しないような気もしています。私たちは何を「科学」と呼び、何を「スピリチュアル」と分けているのでしょうか。...

スピリチュアルと言われる現象の多くは、まだ科学で扱いきれていない領域に置かれています。あるいは、科学的に見えても、都合の良い科学をあてがっただけで一切の本質を捉えきれていないものもあるかもしれません。しかし、世界の成り立ちを見ていくと、科学と完全に切り離された別物とも言いきれない感覚があります。また、スピリチュアルそのものを否定してしまうと、そもそもの日本での文化が成立しないような気もしています。私たちは何を「科学」と呼び、何を「スピリチュアル」と分けているのでしょうか。... -

好きだったのにうんざりするのはなぜ? 脳科学で読み解く“飽きと拒絶感”

好きで何度も聴いていた曲が、ある日、「なんだかもう聴きたくない…」となってしまったことはありませんか?あるいは、国民的アニメのキャラクターをテレビで見て「なんか見たくないな…」と。これらは、「飽き」によるものですが、なぜ、かつて好きだったものが、うんざりする対象へと変わってしまうのでしょうか。そこには脳の働きが深く関わっています。本記事では「飽き」が「拒絶感」や「うんざり感」に変わるメカニズムを脳科学の観点から解説し、身近な体験と結びつけて考えていきます。 「好きだったのに避...

好きで何度も聴いていた曲が、ある日、「なんだかもう聴きたくない…」となってしまったことはありませんか?あるいは、国民的アニメのキャラクターをテレビで見て「なんか見たくないな…」と。これらは、「飽き」によるものですが、なぜ、かつて好きだったものが、うんざりする対象へと変わってしまうのでしょうか。そこには脳の働きが深く関わっています。本記事では「飽き」が「拒絶感」や「うんざり感」に変わるメカニズムを脳科学の観点から解説し、身近な体験と結びつけて考えていきます。 「好きだったのに避... -

香りが記憶を呼び覚ますのはなぜ?プルースト効果と脳科学で読み解く“香りの記憶”の正体

ふとした香りが、思いがけず過去の記憶を鮮やかに蘇らせた──そんな体験をしたことはありませんか?たとえば、道すがら漂ってきた香水の匂いで初恋の人を思い出したり、焼き菓子の香りで幼い頃の家庭の風景がよみがえったり。香りはまるで“記憶のスイッチ”のように、自分でも忘れていたような心の奥にしまわれていた出来事や感情を一瞬で引き出します。この現象は「プルースト効果」として知られ、文学的な比喩に使われることにとどまらず、脳科学の領域でもそのメカニズムが明らかにされつつあります。香りが記憶...

ふとした香りが、思いがけず過去の記憶を鮮やかに蘇らせた──そんな体験をしたことはありませんか?たとえば、道すがら漂ってきた香水の匂いで初恋の人を思い出したり、焼き菓子の香りで幼い頃の家庭の風景がよみがえったり。香りはまるで“記憶のスイッチ”のように、自分でも忘れていたような心の奥にしまわれていた出来事や感情を一瞬で引き出します。この現象は「プルースト効果」として知られ、文学的な比喩に使われることにとどまらず、脳科学の領域でもそのメカニズムが明らかにされつつあります。香りが記憶... -

空気を読むとは何か|日本の“察し文化”と読みすぎないための実践ガイド

職場の会議で発言のタイミングを見計らったり、友人との会話で「この話題、出して大丈夫かな」と考えたり──日常のなかで、私たちはしばしば“空気”に気を配りながら行動しています。日本社会では、「空気を読むこと」が円滑な人間関係のための常識とされ、無意識のうちに多くの人がそのスキルを求められています。しかし、「空気を読むってどういうこと?」と改めて問われると、うまく説明できる人は実はそう多くはありません。さらに厄介なのは、“空気”という見えない概念において、空気を読まないと批判されるこ...

職場の会議で発言のタイミングを見計らったり、友人との会話で「この話題、出して大丈夫かな」と考えたり──日常のなかで、私たちはしばしば“空気”に気を配りながら行動しています。日本社会では、「空気を読むこと」が円滑な人間関係のための常識とされ、無意識のうちに多くの人がそのスキルを求められています。しかし、「空気を読むってどういうこと?」と改めて問われると、うまく説明できる人は実はそう多くはありません。さらに厄介なのは、“空気”という見えない概念において、空気を読まないと批判されるこ... -

お経とは何か?種類・代表的経典・宗派ごとの違いと暮らしに活かすヒント

お葬式や法事の場で耳にする「お経」。独特の響きを持ち、まるで呪文のようにも聞こえるお経ですが、その意味について深く考えたことはありますか?そもそも、なぜ「お経を唱えるのか?」「お経に意味があるのか?」など、考え出すと様々な疑問が出てくるかと思います。実は仏教には3000種類を超える経典が伝わっており、宗派ごとに重視するお経が異なります。こうした違いには、それぞれの教えの特色や、長い歴史の積み重ねが映し出されています。この記事では、「お経とは何か」という基本的な問いからはじまり...

お葬式や法事の場で耳にする「お経」。独特の響きを持ち、まるで呪文のようにも聞こえるお経ですが、その意味について深く考えたことはありますか?そもそも、なぜ「お経を唱えるのか?」「お経に意味があるのか?」など、考え出すと様々な疑問が出てくるかと思います。実は仏教には3000種類を超える経典が伝わっており、宗派ごとに重視するお経が異なります。こうした違いには、それぞれの教えの特色や、長い歴史の積み重ねが映し出されています。この記事では、「お経とは何か」という基本的な問いからはじまり... -

神社に仏像があるのはなぜ?神仏習合の歴史と現代に残る日本文化のかたち

神社に仏像が祀られていたり、お寺の境内に鳥居が立っていたり──そんな不思議な光景を見かけたことはありませんか。この背景には「神仏習合」という、日本独特の宗教文化があります。この文化は神道と仏教が長い歴史のなかで互いに影響し合い、融合してきた結果、日本人の生活や価値観に深く根付いてきました。本記事では、神仏習合の基本から、奈良・平安時代における成立の経緯、本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)の考え方、具体的な神社仏閣の事例、さらに明治の神仏分離や現代に残る痕跡までを順を追ってわ...

神社に仏像が祀られていたり、お寺の境内に鳥居が立っていたり──そんな不思議な光景を見かけたことはありませんか。この背景には「神仏習合」という、日本独特の宗教文化があります。この文化は神道と仏教が長い歴史のなかで互いに影響し合い、融合してきた結果、日本人の生活や価値観に深く根付いてきました。本記事では、神仏習合の基本から、奈良・平安時代における成立の経緯、本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)の考え方、具体的な神社仏閣の事例、さらに明治の神仏分離や現代に残る痕跡までを順を追ってわ... -

お賽銭の行き先はどこ?「お賽銭だけでは足りない」神社経営の意外な舞台裏と使い道を解説

神社やお寺での参拝に欠かせないお賽銭。「御縁がありますように」と5円玉をよく入れたりしますよね。多くの人が当たり前のように賽銭箱へお金を納めていますが、その歴史や意味、お賽銭の実際の使い道については意外と知られていません。結論から言ってしまうと、お賽銭は、境内の維持管理や修繕、祭礼の運営、人件費など、神社やお寺を続けていくための費用に充てられます。お賽銭は、もともと収穫物を供える行為から始まり、貨幣経済の浸透とともにお金へと形を変えました。さらに現代では、境内の整備や建物の...

神社やお寺での参拝に欠かせないお賽銭。「御縁がありますように」と5円玉をよく入れたりしますよね。多くの人が当たり前のように賽銭箱へお金を納めていますが、その歴史や意味、お賽銭の実際の使い道については意外と知られていません。結論から言ってしまうと、お賽銭は、境内の維持管理や修繕、祭礼の運営、人件費など、神社やお寺を続けていくための費用に充てられます。お賽銭は、もともと収穫物を供える行為から始まり、貨幣経済の浸透とともにお金へと形を変えました。さらに現代では、境内の整備や建物の... -

考えること、生きること、働くこと──ユダヤの聖典タルムードが現代に語る知恵

私たちは日々、正解のない問いに囲まれながら生きています。何を信じて行動すべきか、どうすれば信頼を築きながら、他者と共に働けるのか。どんな生き方が正解なのか――。すぐに答えが見つかることのほうが実は少ないのかもしれません。そんな私たちと同じように、古代の人々もまた悩み、考え、議論を重ねてきました。その記録が、ひとつの書物に残されています。ユダヤの聖典『タルムード』。およそ2000年にわたり読み継がれてきたこの書物は、宗教的規範を超え、人の営みや社会の仕組みに深く根ざした「思考と対...

私たちは日々、正解のない問いに囲まれながら生きています。何を信じて行動すべきか、どうすれば信頼を築きながら、他者と共に働けるのか。どんな生き方が正解なのか――。すぐに答えが見つかることのほうが実は少ないのかもしれません。そんな私たちと同じように、古代の人々もまた悩み、考え、議論を重ねてきました。その記録が、ひとつの書物に残されています。ユダヤの聖典『タルムード』。およそ2000年にわたり読み継がれてきたこの書物は、宗教的規範を超え、人の営みや社会の仕組みに深く根ざした「思考と対... -

パワーストーンはなぜ「効く」と感じるのか? 科学と心の視点から見直す実践ガイド

パワーストーンは、なぜ「効く」と感じられるのでしょうか。多くの人が癒しや運気向上を期待して身に着ける一方で、その効果には科学的な裏付けがあるのか、単なる思い込みなのか──という問いがついて回ります。本記事では、パワーストーンに対する心理的・文化的な信念と、科学的視点からの理解を重ね合わせ、「効く」と感じる現象の背景を読み解いていきます。さらに、実際の活用方法や変化を実感するための工夫も紹介しながら、スピリチュアルに頼りすぎない、現実的かつ理性的なアプローチを提案します。 パワ...

パワーストーンは、なぜ「効く」と感じられるのでしょうか。多くの人が癒しや運気向上を期待して身に着ける一方で、その効果には科学的な裏付けがあるのか、単なる思い込みなのか──という問いがついて回ります。本記事では、パワーストーンに対する心理的・文化的な信念と、科学的視点からの理解を重ね合わせ、「効く」と感じる現象の背景を読み解いていきます。さらに、実際の活用方法や変化を実感するための工夫も紹介しながら、スピリチュアルに頼りすぎない、現実的かつ理性的なアプローチを提案します。 パワ... -

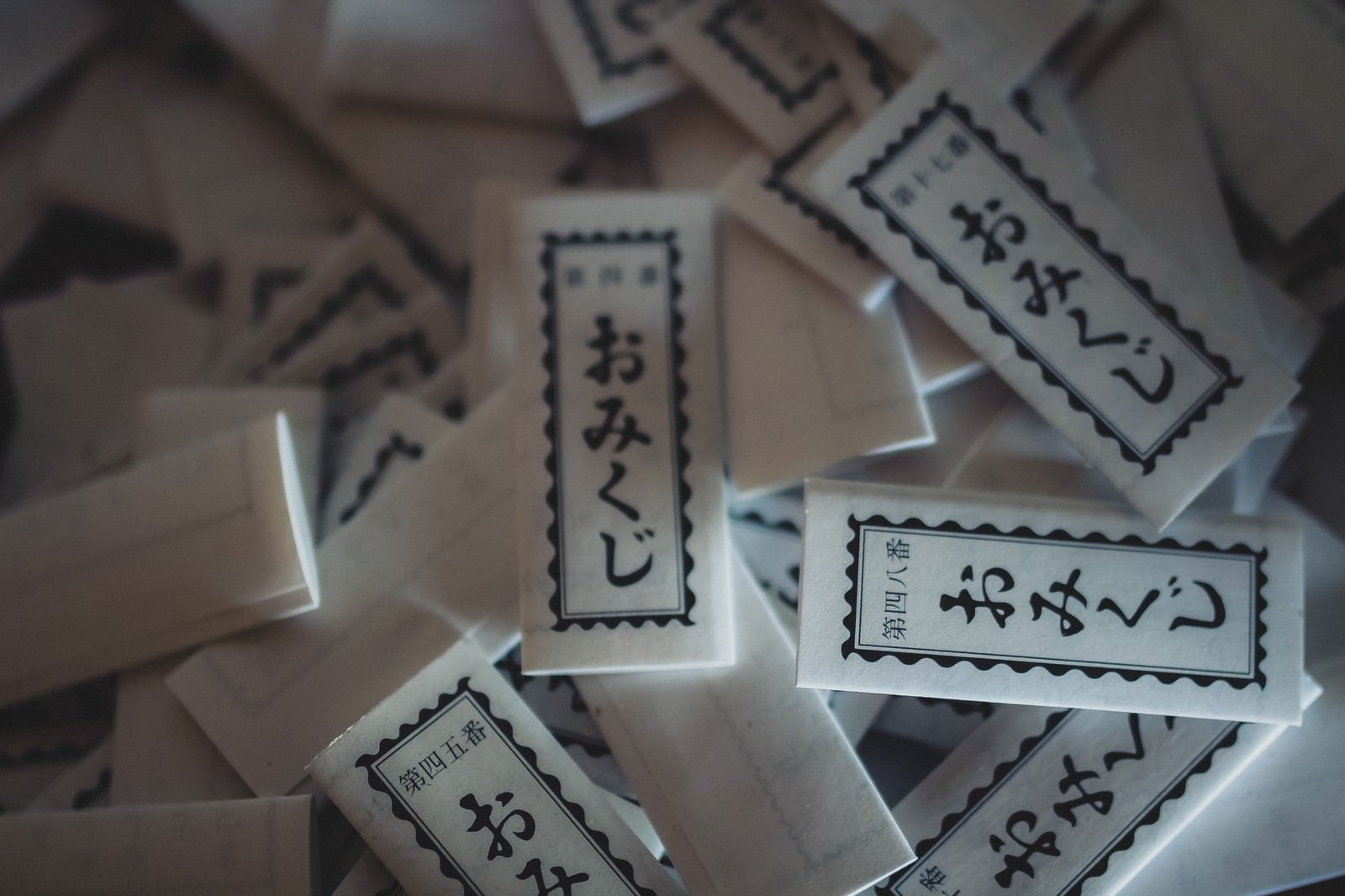

おみくじが読めない・意味がわからないときの読み方ガイド

おみくじを引いたものの、「結局、『大吉』ってだけでよくわからない…。」そんな経験はありませんか?おみくじは、書かれている言葉をそのまま理解できなくても大丈夫です。古語や難しい漢字、和歌や漢詩が並ぶおみくじは、見慣れない表現の宝庫。だからこそ、読むのが難しくて当然です。しかし、おみくじは“当たり外れ”を占うものではなく、「いまの自分への問いかけ」として受け取ると、その意味がぐっと身近になります。結論だけを書いてしまうと、実はおみくじに正解の読み方はありません。本記事では、おみく...

おみくじを引いたものの、「結局、『大吉』ってだけでよくわからない…。」そんな経験はありませんか?おみくじは、書かれている言葉をそのまま理解できなくても大丈夫です。古語や難しい漢字、和歌や漢詩が並ぶおみくじは、見慣れない表現の宝庫。だからこそ、読むのが難しくて当然です。しかし、おみくじは“当たり外れ”を占うものではなく、「いまの自分への問いかけ」として受け取ると、その意味がぐっと身近になります。結論だけを書いてしまうと、実はおみくじに正解の読み方はありません。本記事では、おみく...

12

.webp)