文化の変遷– tag –

-

パワーストーンはなぜ「効く」と感じるのか? 科学と心の視点から見直す実践ガイド

パワーストーンは、なぜ「効く」と感じられるのでしょうか。多くの人が癒しや運気向上を期待して身に着ける一方で、その効果には科学的な裏付けがあるのか、単なる思い込みなのか──という問いがついて回ります。本記事では、パワーストーンに対する心理的・文化的な信念と、科学的視点からの理解を重ね合わせ、「効く」と感じる現象の背景を読み解いていきます。さらに、実際の活用方法や変化を実感するための工夫も紹介しながら、スピリチュアルに頼りすぎない、現実的かつ理性的なアプローチを提案します。 パワ...

パワーストーンは、なぜ「効く」と感じられるのでしょうか。多くの人が癒しや運気向上を期待して身に着ける一方で、その効果には科学的な裏付けがあるのか、単なる思い込みなのか──という問いがついて回ります。本記事では、パワーストーンに対する心理的・文化的な信念と、科学的視点からの理解を重ね合わせ、「効く」と感じる現象の背景を読み解いていきます。さらに、実際の活用方法や変化を実感するための工夫も紹介しながら、スピリチュアルに頼りすぎない、現実的かつ理性的なアプローチを提案します。 パワ... -

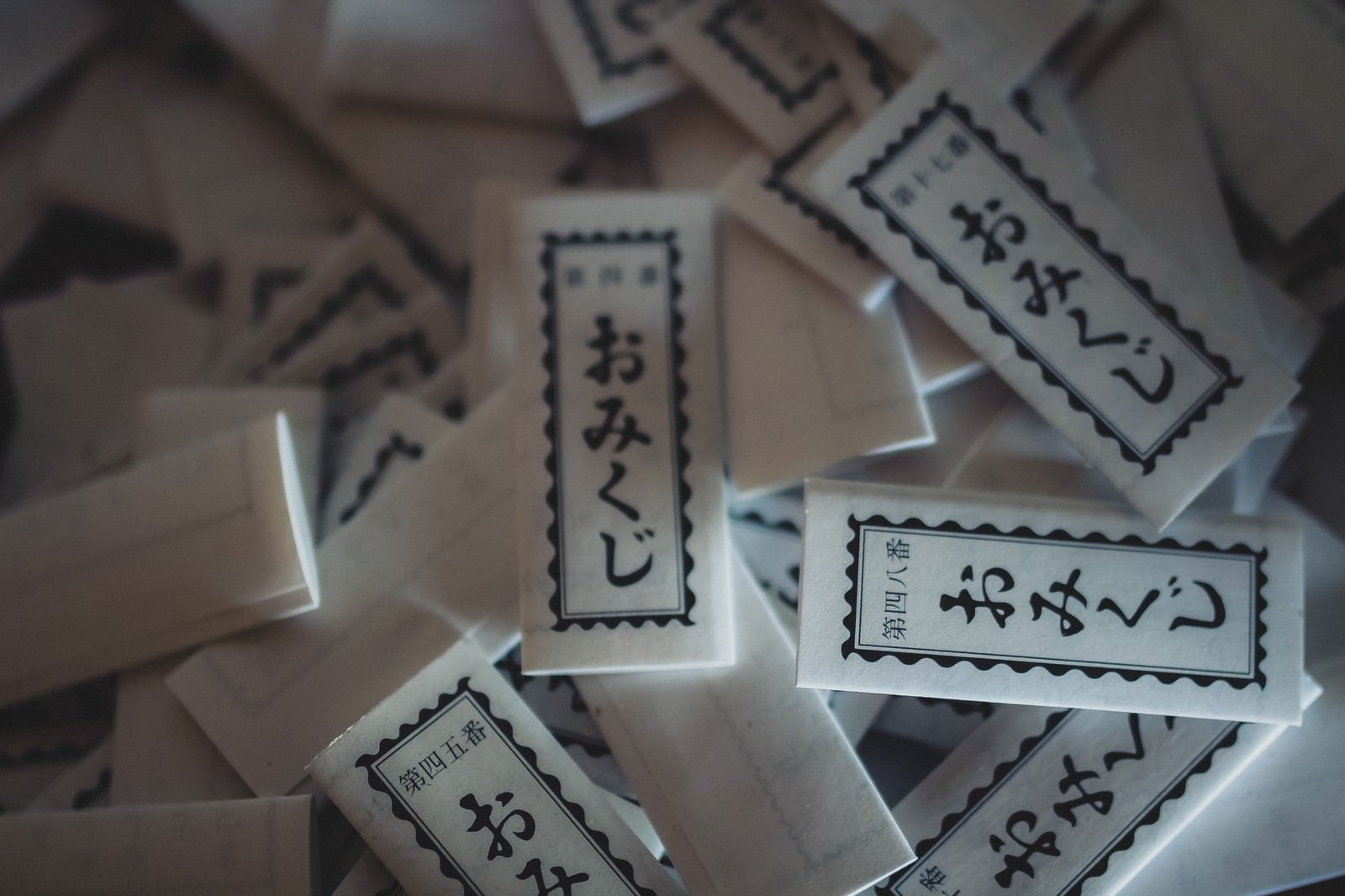

おみくじって、どう読むの?──意味がわからない人のための解きほぐしガイド

おみくじを引いたものの、「結局、『大吉』ってだけでよくわからない…。」そんな経験はありませんか?古語や難しい漢字、和歌や漢詩が並ぶおみくじは、見慣れない表現の宝庫。だからこそ、読むのが難しくて当然です。しかし、おみくじは“当たり外れ”を占うものではなく、「いまの自分への問いかけ」として受け取ると、その意味がぐっと身近になります。結論だけを書いてしまうと、実はおみくじに正解の読み方はありません。本記事では、おみくじの読みづらさの理由から、運勢ランクの正しい理解の仕方、和歌・漢詩...

おみくじを引いたものの、「結局、『大吉』ってだけでよくわからない…。」そんな経験はありませんか?古語や難しい漢字、和歌や漢詩が並ぶおみくじは、見慣れない表現の宝庫。だからこそ、読むのが難しくて当然です。しかし、おみくじは“当たり外れ”を占うものではなく、「いまの自分への問いかけ」として受け取ると、その意味がぐっと身近になります。結論だけを書いてしまうと、実はおみくじに正解の読み方はありません。本記事では、おみくじの読みづらさの理由から、運勢ランクの正しい理解の仕方、和歌・漢詩... -

花見の歴史をたどる旅:奈良時代から江戸時代へ、桜とともに歩んだ日本人の心

日本には、花を愛でる文化が古くから根づいています。花見の起源は、奈良時代に梅の花を鑑賞する風習に見ることができます。そこから平安時代以降、桜が春の象徴として親しまれるようになり、花を楽しむ行事として、次第に人々の暮らしに根づいていきました。時代ごとに異なる風景と価値観の中で、「花見」は春を迎えるよろこびの象徴として、時には格式ある行事として、時には庶民の楽しみとして、その姿を変えてきたのです。 本記事では、梅を愛でた奈良時代から、桜が美の象徴となった平安時代、武士の間に広が...

日本には、花を愛でる文化が古くから根づいています。花見の起源は、奈良時代に梅の花を鑑賞する風習に見ることができます。そこから平安時代以降、桜が春の象徴として親しまれるようになり、花を楽しむ行事として、次第に人々の暮らしに根づいていきました。時代ごとに異なる風景と価値観の中で、「花見」は春を迎えるよろこびの象徴として、時には格式ある行事として、時には庶民の楽しみとして、その姿を変えてきたのです。 本記事では、梅を愛でた奈良時代から、桜が美の象徴となった平安時代、武士の間に広が...

1

.webp)