2025年7月– date –

-

なぜ気まずい空気は私たちをこれほど疲れさせるのか?──心理学で読み解く対人ストレスの正体と対処法

人間関係の中でふと訪れる、沈黙や気まずい空気──それはほんの一瞬のことかもしれませんが、私たちの心には驚くほどの負担を残します。誰かと目が合わない、会話が続かない、場の空気が張り詰める。そうした状況に、必要以上に疲れてしまうのはなぜなのでしょうか。本記事では、気まずさに潜む心理的・身体的ストレスの構造を、心理学の観点で明らかにしながら、気まずさに敏感な人の特徴や、心の疲労を和らげる実践的な対処法までを丁寧に解説します。会話に自信が持てない方、職場や家庭で人間関係のストレスを...

人間関係の中でふと訪れる、沈黙や気まずい空気──それはほんの一瞬のことかもしれませんが、私たちの心には驚くほどの負担を残します。誰かと目が合わない、会話が続かない、場の空気が張り詰める。そうした状況に、必要以上に疲れてしまうのはなぜなのでしょうか。本記事では、気まずさに潜む心理的・身体的ストレスの構造を、心理学の観点で明らかにしながら、気まずさに敏感な人の特徴や、心の疲労を和らげる実践的な対処法までを丁寧に解説します。会話に自信が持てない方、職場や家庭で人間関係のストレスを... -

音読は「読むだけ」で終わらない|脳と心を整える、大人のための音読習慣ガイド

音読と聞くと、子どもの頃の国語の授業を思い出す方も多いのではないでしょうか。小学生の時以来、音読なんてしていないなぁという方も多いかもしれませんね。実はこの音読、大人にとって思っている以上に効果的なんです。声に出して読むことで、脳が広く活性化し、記憶力や集中力が高まります。また、それだけではなく、感情の整理や気分の安定、生活の質の改善といった、メンタル面への良い影響も報告されています。この記事では、音読が脳や心にもたらす科学的な効果や、暮らしへの取り入れ方、継続のコツまで...

音読と聞くと、子どもの頃の国語の授業を思い出す方も多いのではないでしょうか。小学生の時以来、音読なんてしていないなぁという方も多いかもしれませんね。実はこの音読、大人にとって思っている以上に効果的なんです。声に出して読むことで、脳が広く活性化し、記憶力や集中力が高まります。また、それだけではなく、感情の整理や気分の安定、生活の質の改善といった、メンタル面への良い影響も報告されています。この記事では、音読が脳や心にもたらす科学的な効果や、暮らしへの取り入れ方、継続のコツまで... -

「自分を大切にする」は甘えじゃない|心理学で読み解く自己ケアの本質

「自分なんて、後回しでいい」「みんな頑張ってるのに、自分だけ休むなんてできない」そんなふうに、無意識のうちに“我慢すること”を選び続けていませんか?日本には、自己犠牲や忍耐を美徳とする文化が深く根づいています。ですが、自分の気持ちや疲れを置き去りにしたままでは、心も身体もやがて限界を迎えてしまいます。この記事では、「自分を大切にするのは甘えではない」というテーマを、心理学や脳科学の視点から丁寧に読み解いていきます。我慢や自己否定を手放し、健やかに生きるための“自己ケア”の本質...

「自分なんて、後回しでいい」「みんな頑張ってるのに、自分だけ休むなんてできない」そんなふうに、無意識のうちに“我慢すること”を選び続けていませんか?日本には、自己犠牲や忍耐を美徳とする文化が深く根づいています。ですが、自分の気持ちや疲れを置き去りにしたままでは、心も身体もやがて限界を迎えてしまいます。この記事では、「自分を大切にするのは甘えではない」というテーマを、心理学や脳科学の視点から丁寧に読み解いていきます。我慢や自己否定を手放し、健やかに生きるための“自己ケア”の本質... -

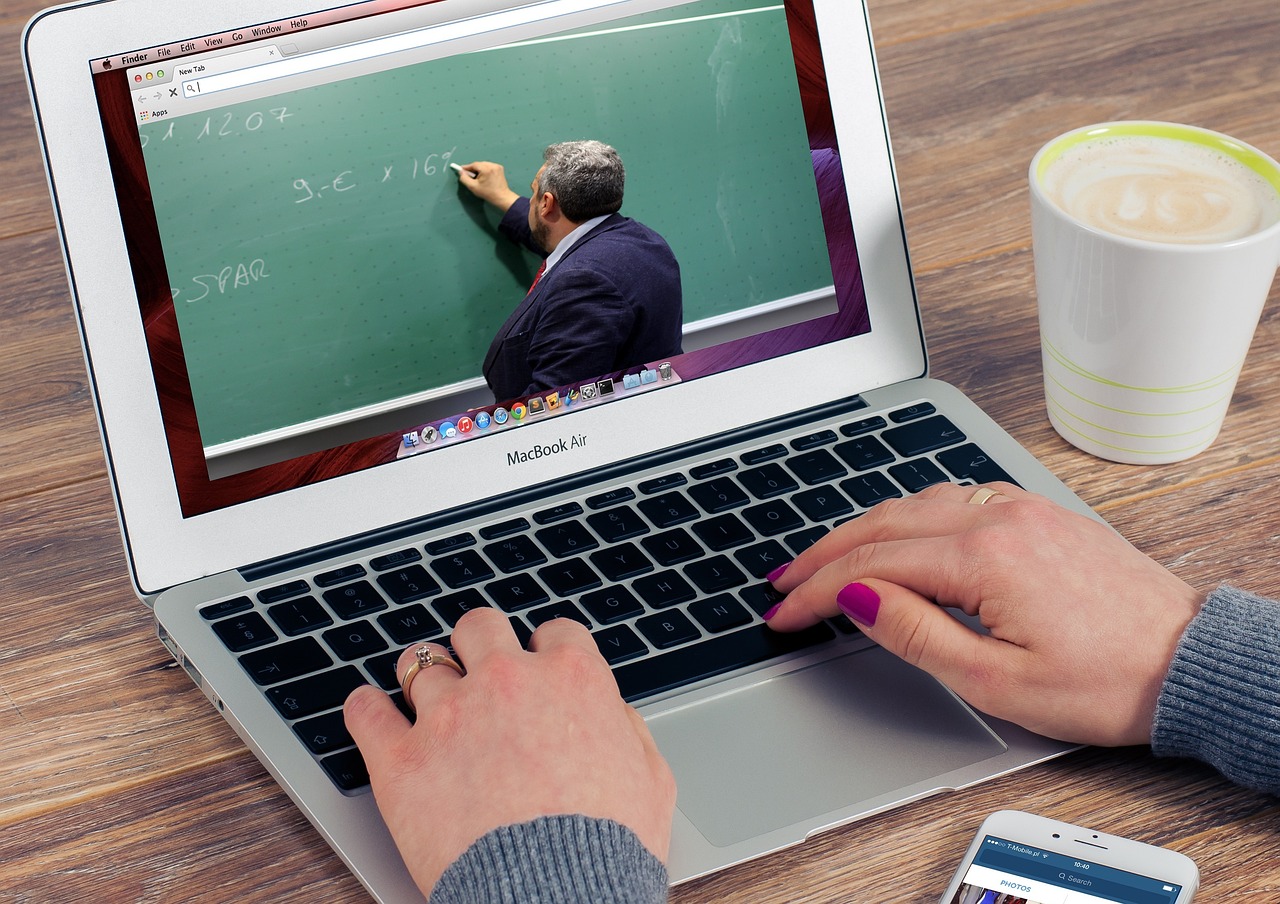

学びが変わるのは内容の質だけじゃない──画面サイズ・再生速度と理解度の関係を科学的に読み解く

学びの成果を左右するのは、教わる内容や教材の質だけでしょうか。実は、「どんな環境で学ぶか」も、理解力や記憶の定着に大きな影響を及ぼします。たとえば、スマートフォンの小さな画面で動画を視聴したときや、倍速で講義を流し聞きしたとき──思ったほど頭に残らなかった経験はありませんか?このような学習スタイルの違いが、認知負荷や情報処理にどう影響するのかは、心理学や教育工学の分野でも注目されています。本記事では、画面サイズと再生速度が理解度に与える影響を科学的な視点で明らかにし、どんな...

学びの成果を左右するのは、教わる内容や教材の質だけでしょうか。実は、「どんな環境で学ぶか」も、理解力や記憶の定着に大きな影響を及ぼします。たとえば、スマートフォンの小さな画面で動画を視聴したときや、倍速で講義を流し聞きしたとき──思ったほど頭に残らなかった経験はありませんか?このような学習スタイルの違いが、認知負荷や情報処理にどう影響するのかは、心理学や教育工学の分野でも注目されています。本記事では、画面サイズと再生速度が理解度に与える影響を科学的な視点で明らかにし、どんな... -

感情が言葉にならないあなたへ|原因・特徴・今すぐできる5つの対処法

「なんとなくモヤモヤしているけれど、それが何なのかうまく言えない」「気持ちを伝えたいのに、言葉が出てこない」そんな経験に心当たりはありませんか?感情を言語化する力は、私たちが自分の気持ちを理解し、人とつながるうえで欠かせないスキルです。しかし実際には、多くの人がその難しさを感じています。原因は、語彙の問題だけではありません。性格傾向や思考の癖、過去の経験、情報処理のスタイルなどが複雑に関係しています。本記事では、「感情がうまく言葉にできないのはなぜか?」という問いに対し、...

「なんとなくモヤモヤしているけれど、それが何なのかうまく言えない」「気持ちを伝えたいのに、言葉が出てこない」そんな経験に心当たりはありませんか?感情を言語化する力は、私たちが自分の気持ちを理解し、人とつながるうえで欠かせないスキルです。しかし実際には、多くの人がその難しさを感じています。原因は、語彙の問題だけではありません。性格傾向や思考の癖、過去の経験、情報処理のスタイルなどが複雑に関係しています。本記事では、「感情がうまく言葉にできないのはなぜか?」という問いに対し、... -

小さな成功を見つけるだけで、脳も気持ちも変わっていく──自分を褒める練習

「またできなかった」「私ってほんとダメだな」──そんなふうに、自分を責める声が頭の中にこだましていませんか?何か大きなことを成し遂げなければ価値がないと感じてしまうのは、現代を生きる多くの人に共通する感覚です。でも、ほんの小さなことでも「できた」と認識し、自分を認める習慣を身につけることで、私たちの脳や心の反応は驚くほど変わっていきます。それは、自信ややる気の“火種”を、無理なく少しずつ灯していく行為なのです。この記事では、脳科学や心理学の知見をもとに、「小さな成功」を見つけ...

「またできなかった」「私ってほんとダメだな」──そんなふうに、自分を責める声が頭の中にこだましていませんか?何か大きなことを成し遂げなければ価値がないと感じてしまうのは、現代を生きる多くの人に共通する感覚です。でも、ほんの小さなことでも「できた」と認識し、自分を認める習慣を身につけることで、私たちの脳や心の反応は驚くほど変わっていきます。それは、自信ややる気の“火種”を、無理なく少しずつ灯していく行為なのです。この記事では、脳科学や心理学の知見をもとに、「小さな成功」を見つけ... -

目の前のことを丁寧に!たったこれだけでQOLが上がる――マルチタスク疲れの時代に見直したい暮らし方

スマホを片手に、食事をしながらニュースをチェック。移動中もSNSを見て、寝る直前まで動画を流す。いま、わたしたちは「何かをしながら」が当たり前の世界で生きています。便利になったはずなのに、なんだか疲れてしまう。落ち着かない。満足感がない。その理由は、常に“外へ外へ”と向かう注意力によって、脳も感覚もすり減っているからかもしれません。そんな時代だからこそ見直したいのが、「目の前のことを一つずつ丁寧にする」という、シンプルな習慣です。それだけで、本当にQOL(生活の質)は上がるのでし...

スマホを片手に、食事をしながらニュースをチェック。移動中もSNSを見て、寝る直前まで動画を流す。いま、わたしたちは「何かをしながら」が当たり前の世界で生きています。便利になったはずなのに、なんだか疲れてしまう。落ち着かない。満足感がない。その理由は、常に“外へ外へ”と向かう注意力によって、脳も感覚もすり減っているからかもしれません。そんな時代だからこそ見直したいのが、「目の前のことを一つずつ丁寧にする」という、シンプルな習慣です。それだけで、本当にQOL(生活の質)は上がるのでし... -

エアコンをつけているのに寝苦しい?──“眠れない夏の夜”の誤解と快眠を取り戻す設計術

エアコンで快適なはずなのに、なぜか眠れない…。夜中に目が覚めてしまう、寝起きにだるさが残る、喉が乾いて痛む。そんな経験に心当たりはないでしょうか。多くの人は、快眠のために温度設定を意識しています。しかし、実際にはそれだけでは不十分なのです。眠りの質は、湿度や風の流れ、寝室の熱のこもり方、そして就寝前の過ごし方まで、複数の要因に左右されます。この記事では、「エアコンを使っているのに寝苦しい」と感じる理由を整理し、ありがちな誤解や環境づくりの落とし穴を解説したうえで、快眠のため...

エアコンで快適なはずなのに、なぜか眠れない…。夜中に目が覚めてしまう、寝起きにだるさが残る、喉が乾いて痛む。そんな経験に心当たりはないでしょうか。多くの人は、快眠のために温度設定を意識しています。しかし、実際にはそれだけでは不十分なのです。眠りの質は、湿度や風の流れ、寝室の熱のこもり方、そして就寝前の過ごし方まで、複数の要因に左右されます。この記事では、「エアコンを使っているのに寝苦しい」と感じる理由を整理し、ありがちな誤解や環境づくりの落とし穴を解説したうえで、快眠のため... -

汗はすべて同じじゃない?──サウナ・運動・お風呂・夏の汗を比べて見えてくること

サウナで流れる汗、運動でにじむ汗、湯船でじんわり出る汗、そして夏の暑さなんかで噴き出す汗。それらは同じ汗ではありますが、実際には仕組みも意味も異なります。「汗をかくと健康にいい」と言われることがありますが、実は、その考えが成り立つのは、汗の種類やかき方によって作用が違うことを知っている場合に限られます。この記事では、サウナ・運動・お風呂・夏という4つの場面での発汗を比較し、それぞれの特徴や体への影響を科学的に整理します。汗に対する思い込みを解きほぐし、日常生活での健康習慣に...

サウナで流れる汗、運動でにじむ汗、湯船でじんわり出る汗、そして夏の暑さなんかで噴き出す汗。それらは同じ汗ではありますが、実際には仕組みも意味も異なります。「汗をかくと健康にいい」と言われることがありますが、実は、その考えが成り立つのは、汗の種類やかき方によって作用が違うことを知っている場合に限られます。この記事では、サウナ・運動・お風呂・夏という4つの場面での発汗を比較し、それぞれの特徴や体への影響を科学的に整理します。汗に対する思い込みを解きほぐし、日常生活での健康習慣に... -

スマホに疲れた脳に効く?「平成初期の夏休み」がくれる、現代人のための“余白時間”のすすめ

ふと思ったんです。常に情報にさらされて脳が休まらない私たち。非効率だと思えていた無駄なことこそ、現代には実は必要なのかもしれないな…と。私たちの生活は、スマホを中心に大きく変わりました。便利さの一方で、気づけば一日中スクロールし続け、脳が常に働き詰めになっている──。意識していないのだけれども、ショート動画を観てしまったり、意味もなくSNSを眺めてしまったり。「なんだか疲れる」「何もしていないのに、ずっと落ち着かない」。その背景には、“余白のない暮らし”による脳の慢性的な疲労があ...

ふと思ったんです。常に情報にさらされて脳が休まらない私たち。非効率だと思えていた無駄なことこそ、現代には実は必要なのかもしれないな…と。私たちの生活は、スマホを中心に大きく変わりました。便利さの一方で、気づけば一日中スクロールし続け、脳が常に働き詰めになっている──。意識していないのだけれども、ショート動画を観てしまったり、意味もなくSNSを眺めてしまったり。「なんだか疲れる」「何もしていないのに、ずっと落ち着かない」。その背景には、“余白のない暮らし”による脳の慢性的な疲労があ...

12

.webp)